北理工在鋰硫電池動力學調控領域取得研究成果

發(fā)布日期:2021-02-23 供稿:前沿交叉科學研究院

編輯:朱倩云 審核:唐水源 閱讀次數:近日,國際材料領域頂級期刊《Advanced Materials》(影響因子27.3)報道了北京理工大學前沿交叉科學研究院黃佳琦課題組在鋰硫(Li–S)電池正極動力學調控方面的研究新進展,相關研究成果以“An organodiselenide comediator to facilitate sulfur redox kinetics in lithium–sulfur batteries”為題在線發(fā)表。該工作第一作者為北京理工大學前沿交叉科學研究院博士研究生趙夢,通訊作者為北京理工大學黃佳琦教授。

由于高達2600 Wh kg?1的理論能量密度,鋰硫(Li–S)電池作為下一代儲能設備的選擇之一引起了廣泛的關注。在Li–S電池的循環(huán)過程中,可溶性多硫化鋰作為內源性氧化還原介體直接影響著硫正極的電化學過程。其中,多硫化鋰介體通過化學歧化或歸中反應過程介導硫正極的電化學反應,進而影響最終的放電/充電產物的沉積/溶解過程和反應速率,從而影響電池的容量和倍率性能。然而,多硫化鋰介體較差的介導能力導致了硫正極的緩慢的氧化還原動力學,進一步導致了電池的倍率性能受限、放電容量的降低和迅速衰減。因此,迫切需要開發(fā)新的策略和化學方法從根本上調控和提高內源性多硫化鋰的介導能力,以加速硫正極的氧化還原動力學,實現高比能Li–S電池的穩(wěn)定循環(huán)。

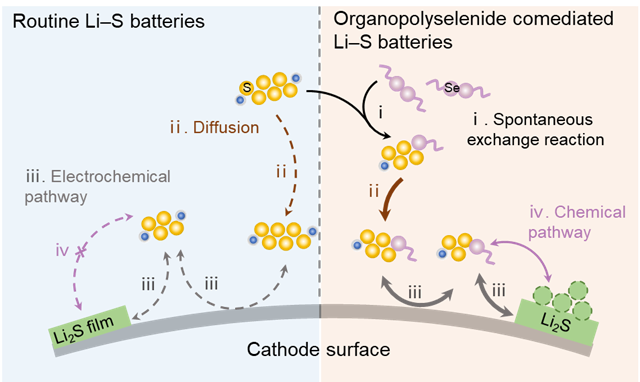

基于氧化還原輔助介導策略的原則,該團隊提出了一種基于有機硒化物的二苯基二硒醚(DPDSe)作為氧化還原輔介體以加速硫的氧化還原反應動力學并構筑高性能Li–S電池(圖1)。其中,DPDSe自發(fā)地與多硫化鋰反應生成具有更高介導能力的苯基硒代多硫化鋰(LiPhSePSs)。該新物種通過增強氧化還原介導過程來實現更快的硫正極的氧化還原動力學,并通過調節(jié)液固轉化過程中硫化鋰的沉積尺寸來提高放電容量。

圖1. Li–S電池的常規(guī)(左)和有機二硒化物介導的(右)反應路徑示意圖。

DPDSe輔介體降低了硫正極的多相和多電子轉化的能壘,保證了更快的擴散動力學,并且改變了硫化鋰的沉積模式,從而實現更高的沉積容量。因此,DPDSe輔助介導策略能夠賦予電池更高的倍率性能和高放電比容量,使得Li–S電池在2 C倍率下仍能提供817 mAh g?1的比容量,即使在匹配超薄鋰負極的情況下依然能夠保持穩(wěn)定循環(huán)的能力。此外,該團隊還組裝了DPDSe輔介導的Li–S軟包電池,并且實現了301 Wh kg?1的實際初始能量密度和30圈的穩(wěn)定循環(huán)。該工作展示了一種氧化還原輔助介導策略,提出了一種有效的DPDSe輔介體,可在實用化條件下提高Li–S電池的性能,并且激發(fā)了針對實用化高能量密度Li–S電池的動力學介導策略的進一步探索。

附作者簡介:

黃佳琦,北京理工大學前沿交叉科學研究院教授,博士生導師,九三學社社員。主要開展能源界面化學研究。在Angew Chem Int Ed, J Am Chem Soc, Adv Mater, Adv Funct Mater, Sci Bull等期刊發(fā)表研究工作100余篇,h因子為80,60余篇為ESI高被引論文。入選2015年首屆中國科協青年人才托舉計劃,獲評中國化工學會侯德榜化工科技青年獎,中國顆粒學會青年顆粒學獎,2018年國家萬人計劃青年拔尖人才,2018-2020年科睿唯安高被引科學家等。

論文詳情:

Meng Zhao, Xiang Chen, Xi-Yao Li, Bo-Quan Li, Jia-Qi Huang*. An organodiselenide comediator to facilitate sulfur redox kinetics in lithium–sulfur batteries, Advanced Materials 2021, 10.1002/adma.202007298.

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202007298

分享到: