北理工課題組在靶向多肽納米通道的高選擇性識別與神經(jīng)電子界面信號傳輸方面取得進展

發(fā)布日期:2025-03-25 供稿:化學(xué)與化工學(xué)院 攝影:化學(xué)與化工學(xué)院

編輯:田柳 審核:王振華 閱讀次數(shù):

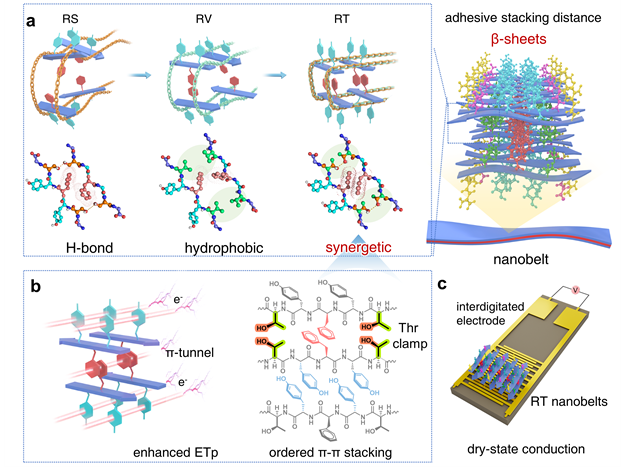

近日,北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院王蔚芝課題組在靶向多肽識別與化學(xué)傳感測量方面取得重要進展。通過分子設(shè)計構(gòu)建了全天然氨基酸組成的β-折疊靶向多肽電子傳輸通道,在高選擇性識別的同時實現(xiàn)了干態(tài)導(dǎo)電和信號傳輸,并成功應(yīng)用于神經(jīng)電信號傳導(dǎo)及損傷修復(fù)。這一突破為開發(fā)基于精準化學(xué)測量新方法的生物電子接口和神經(jīng)再生技術(shù)開辟了全新路徑(圖1)。相關(guān)研究成果以“Synergistic π ?Tunnel Clamps in β ?Sheets for Long-Range Dry-State Conduction: Toward Neural Restoration”為題發(fā)表于國際頂級期刊《Journal of the American Chemical Society》。北京理工大學(xué)為第一通訊單位,王蔚芝教授為論文通訊作者,化學(xué)與化工學(xué)院2021級碩士生于姚(已畢業(yè),現(xiàn)就職于中國一汽)為論文第一作者。此項研究得到了國家自然科學(xué)基金,北京市自然科學(xué)基金等項目的資助及北京理工大學(xué)分析測試中心的支持。中國散裂中子源柯于斌研究員在小角中子散射測試方面給予了大力支持,北京理工大學(xué)物理學(xué)院彭緒彪老師在β折疊分子動力學(xué)方面給予了大力支持,香港大學(xué)張黎民博士在多肽組裝機理解析方面給予了大力支持,北京理工大學(xué)曹潔老師在高分辨質(zhì)譜測序方面給予了大力支持。

圖1 多肽設(shè)計與分子結(jié)構(gòu)。a) β-折疊組成的電子傳輸通道設(shè)計。b) 蘇氨酸分子鉗促使有序π電子通道的形成。c) 多肽導(dǎo)電性測試。

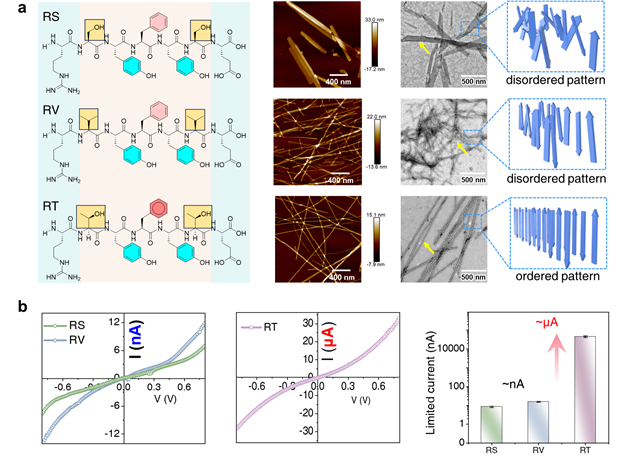

神經(jīng)損傷診斷與修復(fù)一直是生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的重大挑戰(zhàn),傳統(tǒng)導(dǎo)電分子因生物相容性、識別能力等問題難以直接應(yīng)用于受損神經(jīng)組織。生物分子(如蛋白質(zhì)、肽)雖具生物相容性,但其導(dǎo)電性弱且結(jié)構(gòu)可控性差。通過分子設(shè)計實現(xiàn)兼具生物相容性、導(dǎo)電性、靶向性和機械強度的生物分子極具挑戰(zhàn)。針對上述問題,該工作提出了一種“蘇氨酸分子鉗”多肽側(cè)鏈結(jié)構(gòu),利用課題組擁有的微流控芯片多肽篩選平臺,從高通量肽庫中篩選設(shè)計了一種名為RT的七肽分子。該分子通過位于多肽對稱近末端的蘇氨酸側(cè)鏈中疏水作用和氫鍵的協(xié)同,促使β-折疊結(jié)構(gòu)中的苯環(huán)扭轉(zhuǎn)角發(fā)生可控變化,形成有序π-π電子隧道,顯著提升電子離域效應(yīng)。RT肽可以自組裝形成有序納米通道結(jié)構(gòu),在干態(tài)下導(dǎo)電率接近10 S/m,媲美部分合成導(dǎo)電聚合物(圖2)。

圖2 多肽納米形貌及性能表征。a) 多肽設(shè)計與組裝形貌表征。b) 多肽導(dǎo)電性能表征。

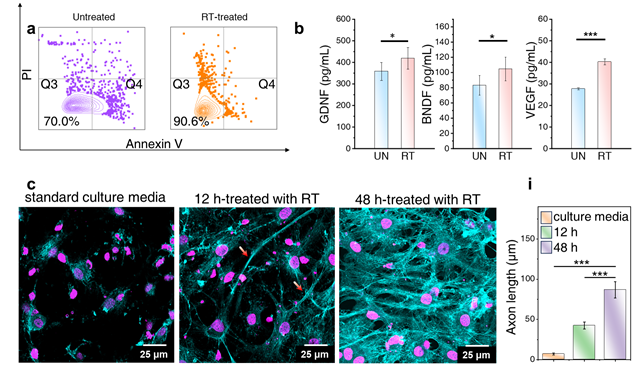

基于上述性能,探索了RT多肽納米結(jié)構(gòu)的神經(jīng)靶向和神經(jīng)信號傳導(dǎo)能力。結(jié)果表明,其可特異性結(jié)合神經(jīng)生長關(guān)鍵蛋白GAP43,親和解離常數(shù)約十納摩爾級( K D="8.92×10??" M)。其形成自組裝水凝膠后兼具彈性(儲存模量280 Pa)和電路連接能力,可點亮LED并維持60次循環(huán)電化學(xué)穩(wěn)定性。基于RT系統(tǒng)構(gòu)筑了神經(jīng)電子界面,其在神經(jīng)細胞、神經(jīng)髓鞘細胞及受損原代神經(jīng)元中,均顯著促進了軸突延伸,并激活神經(jīng)營養(yǎng)因子分泌,顯示了神經(jīng)損傷修復(fù)的能力(圖3)。

圖3 神經(jīng)損傷修復(fù)研究。a) RT促進神經(jīng)細胞系活力提升。b) RT激活神經(jīng)營養(yǎng)因子分泌。c) RT促進受損神經(jīng)元修復(fù)。

北京理工大學(xué)王蔚芝課題組長期從事于靶向多肽的設(shè)計、篩選、組裝和生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用研究。近一年來發(fā)展了一系列基于多肽納米通道的選擇性識別與精準化學(xué)測量新體系。通過調(diào)控β折疊中的芳香核心和熒光分子芳環(huán)之間的堆疊,構(gòu)建跨分子鏈π-π互鎖多肽納米通道,實現(xiàn)活體內(nèi)對免疫檢查點的穩(wěn)定識別與實時示蹤( Nano Lett . 2024, 24: 15396、 Anal . Chem . 2024, 96: 13317)通過改變芳香環(huán)殘基數(shù)量控制多肽組裝體內(nèi)參與堆積的π-π單元數(shù)目,構(gòu)筑了超分子靶向多肽通道,實現(xiàn)了在血清、全血樣本中的高靈敏和高選擇性的生物傳感檢測( Anal . Chem . 2024, 96: 11092)。在前序工作的基礎(chǔ)上,課題組多肽納米通道的可控性、電導(dǎo)性、靶向識別能力等進行了深入和延續(xù)的研究,提出了本工作相關(guān)的分子設(shè)計與超分子構(gòu)筑策略。

原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.4c16008

Synergistic π ?Tunnel Clamps in β ?Sheets for Long-Range Dry-State Conduction: Toward Neural Restoration

Yao Yu, Limin Zhang, Bo Wang, Jinge Zhao, Kai Han, Ying Qi, Jiaqing Li, Xin Wang, Beilei Sun, Jian Zhang, Jingtian Cao, Bokai Ma, Xubiao Peng, Jie Cao, Yubin Ke, Weizhi Wang*

通訊作者簡介:

王蔚芝,北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院教授,博士生導(dǎo)師,國家級青年人才。主要從事靶向多肽識別與分析,以通訊作者在 J Am Chem Soc 、 Angew Chem Int Ed 、 Chem Sci 、 Anal Chem 等國際期刊上發(fā)表學(xué)術(shù)論文70余篇。

分享到: