北理工課題組在金屬鋰電池安全改善方面取得研究進展

發(fā)布日期:2022-11-29 供稿:前沿交叉科學研究院 攝影:前沿交叉科學研究院

編輯:楊婧 審核:唐水源 閱讀次數(shù):

近日,北京理工大學前沿交叉科學研究院黃佳琦教授課題組在金屬鋰電池安全改善方面取得重要研究進展,相關成果以“Thermally Stable Polymer-Rich Solid Electrolyte Interphase for Safe Lithium Metal Pouch Cells”為題發(fā)表在化學類頂級國際期刊《Angewandte Chemie International Edition》(《德國應用化學》,影響因子16.823)。本文的通訊作者為北京理工大學黃佳琦教授,清華大學張強教授,東南大學程新兵教授,第一作者為北京理工大學前沿交叉科學研究院/材料學院碩士研究生楊世杰。

21世紀以來,鋰離子電池極大地改善了人類的生產(chǎn)生活。但現(xiàn)有鋰離子電池較低的能量密度和安全性能阻礙了鋰電池的進一步發(fā)展。使用金屬鋰作為負極的金屬鋰電池可以大幅提升電池的理論能量密度,但同時會劇烈降低電池的安全性能,因為不可避免的金屬鋰枝晶會與電解液在高溫下發(fā)生劇烈的放熱反應。為了更好地推進金屬鋰電池的商業(yè)化使用,必須優(yōu)先提升其安全性能。

盡管金屬鋰電池的安全問題十分嚴峻,仍然缺少足夠有效的方法在不影響其電化學性能的前提下提高其安全性。在前期工作基礎上,清華大學張強教授、東南大學程新兵教授、北京理工大學黃佳琦教授通過電解液溶劑的分子設計,在金屬鋰表面上高效地引入了富聚合物界面層,其較高的氟含量極大地提高了電解液與金屬鋰的熱穩(wěn)定性,成功地將金屬鋰軟包電池熱失控溫度提升到了338℃(圖1)。

圖1. MFA電解液對金屬鋰電池安全性的改善示意圖。

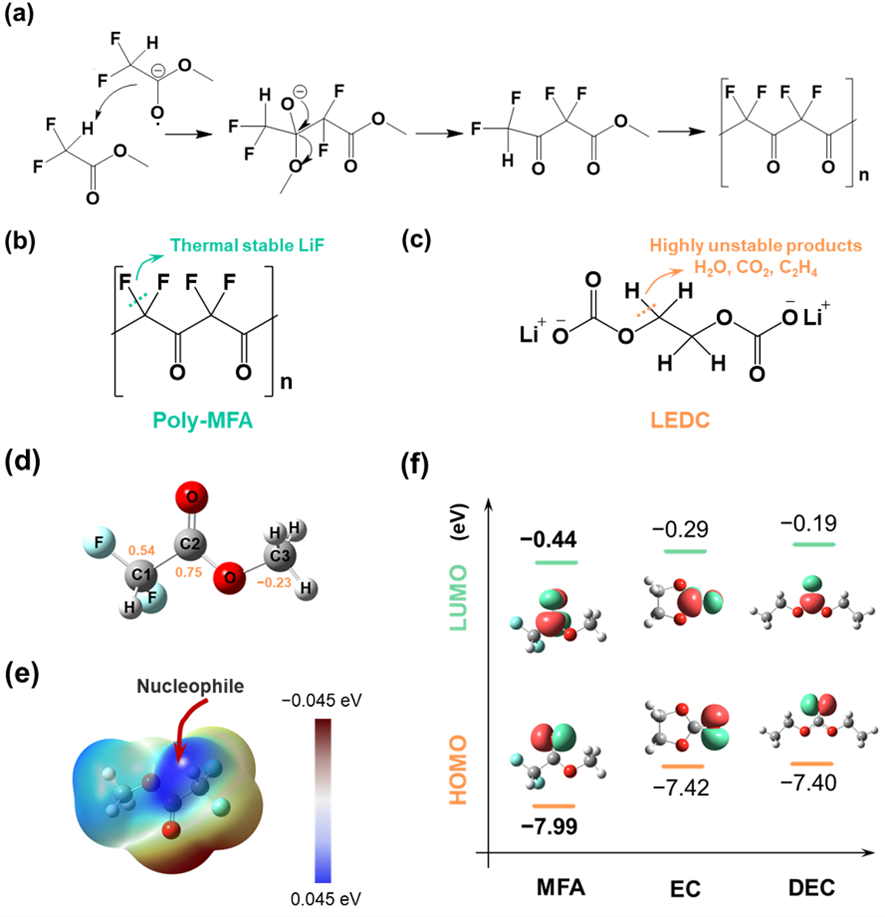

設計的二氟乙酸甲酯(MFA)可以在金屬鋰負極表面發(fā)生Claison酯縮合反應,其特殊的–CHF2基團帶來的親核位點使其可以極快地形成富聚合物層,并且聚合物的高氟含量可以為界面層提供較好的熱穩(wěn)定性(圖2)。

圖2. MFA的聚合機理與分子特性。

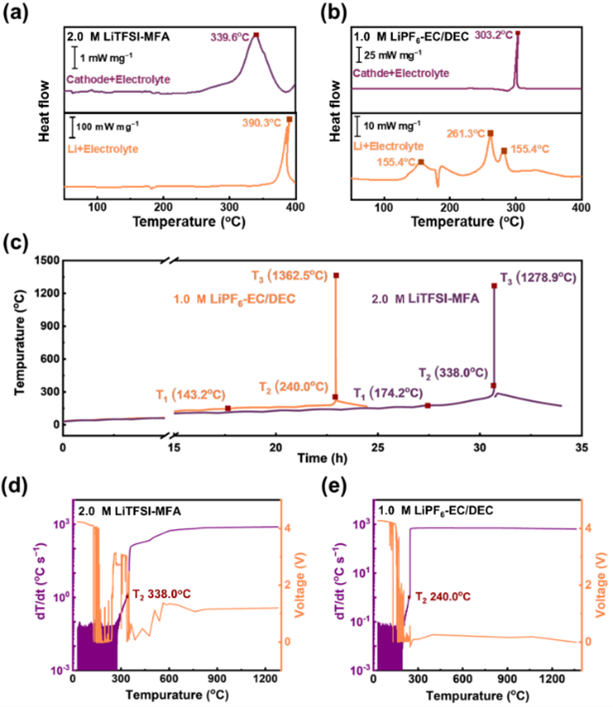

在使用MFA作為電解液溶劑后,所構筑的高熱穩(wěn)定性聚合物界面層可以極大地抑制金屬鋰與電解液后續(xù)的副反應,實現(xiàn)在390℃之前金屬鋰負極與電解液不會發(fā)生明顯的放熱。并在大容量(1 Ah)軟包電池中進行了實用效果驗證,高達338℃的“點燃”溫度為電池的安全運行提供了極大的保障(圖3)。

圖3. MFA電解液對金屬鋰電池安全性的改善。

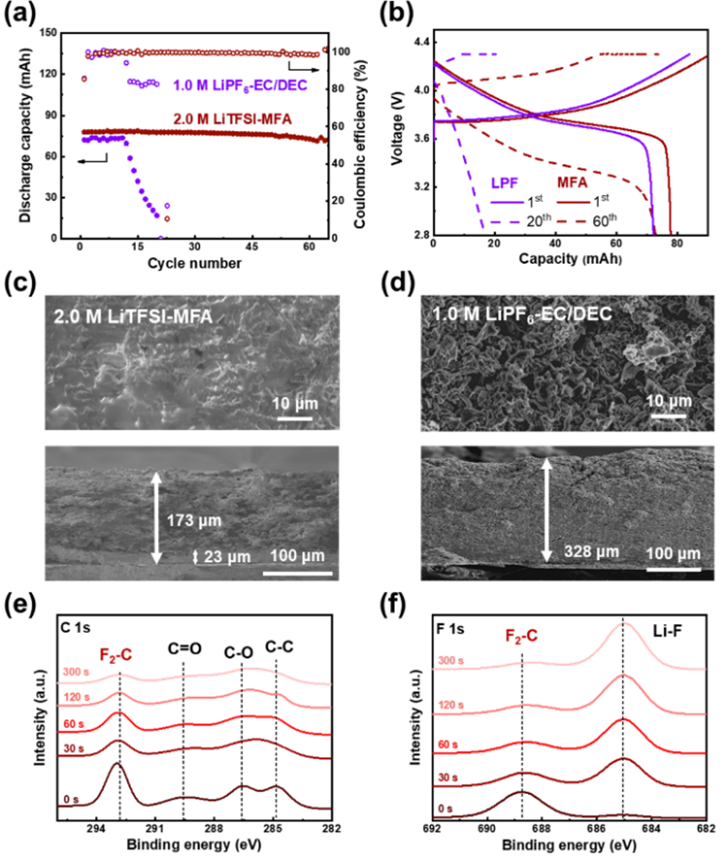

此外,原位形成的富聚合物的界面層因其高氟含量和柔韌性也賦予了金屬鋰軟包電池優(yōu)異的電化學性能,內(nèi)剛外柔的界面層有效地抑制了鋰枝晶的生成,將其循環(huán)壽命提升了四倍以上。

圖4. MFA電解液在金屬鋰電池中的電化學性能。

總之,優(yōu)異的電解質(zhì)分子設計成功地在金屬鋰電池中引入了新的表面聚合機理,其親核位點的設計促進了電解質(zhì)的聚合,而高氟取代提高了界面的熱穩(wěn)定性。更熱穩(wěn)定的電解質(zhì)—金屬鋰界面顯著地提高了電池熱安全的臨界溫度,為安全操作和及時預警提供了更大的空間。此外,極高的電池“燃燒”溫度(338.0℃)也證明了有效的界面控制可以成功降低鋰金屬負極的安全風險,通過界面聚合來提升安全性的設計思路也可以有效地應用于其他儲能系統(tǒng)中。

論文詳情:Shi-Jie Yang, Nan Yao, Feng-Ni Jiang, Jin Xie, Shu-Yu Sun, Xiang Chen, Hong Yuan, Xin-Bing Cheng,* Jia-Qi Huang,* Qiang Zhang*. Thermally Stable Polymer-Rich Solid Electrolyte Interphase for Safe Lithium Metal Pouch Cells, Angew Chem Int Ed, 2022, e202214545.

鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202214545

附作者簡介:

黃佳琦,北京理工大學前沿交叉科學研究院教授,博士生導師,九三學社社員。主要開展能源界面化學研究。發(fā)表SCI論文200余篇,其中70余篇為ESI高被引論文,h因子97。擔任中國顆粒學會理事,中國化學會能源化學專委會委員等,任J. Energy Chem.、Chin. Chem. Lett.、InfoMat編委,Green Energy Environ.、Energy Mater. Adv.青年編委。曾獲評2016年中國化工學會侯德榜化工科技青年獎,2018年中國顆粒學會青年顆粒學獎,入選2018年國家級人才計劃,2020年北京市杰出青年科學基金等;2022年中國顆粒學會自然科學一等獎,第十七屆中國青年科技獎特別獎,2018–2022年連續(xù)入選科睿唯安全球高被引科學家。

分享到: