北理工團(tuán)隊(duì)在自然太陽光驅(qū)動有機(jī)合成領(lǐng)域取得進(jìn)展

發(fā)布日期:2025-06-06 供稿:材料學(xué)院 攝影:材料學(xué)院

編輯:劉曉雪 審核:程興旺 閱讀次數(shù):

近日,北京理工大學(xué)張加濤教授團(tuán)隊(duì)在太陽光驅(qū)動有機(jī)合成領(lǐng)域取得重要進(jìn)展,相關(guān)研究成果以Natural Sunlight-Driven Activation of Inert Aryl Halides Using Plasmonic Cu@CdS with Polysulfide Active Sites”為題在國際頂級期刊《Angew. Chem. Int. Ed.》發(fā)表(DOI: 10.1002/anie.202425601)。這一研究成果首次在自然太陽光照下實(shí)現(xiàn)高效的惰性鹵代芳烴活化與偶聯(lián)反應(yīng),為利用自然太陽光合成復(fù)雜有機(jī)分子提供了新的光催化劑設(shè)計思路。北京理工大學(xué)材料學(xué)院劉佳副教授,中科院大連化學(xué)物理研究所陳慶安研究員,北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院張加濤教授為本論文共同通訊作者,博士研究生李岳美、副研究員郭詩宇為共同第一作者。

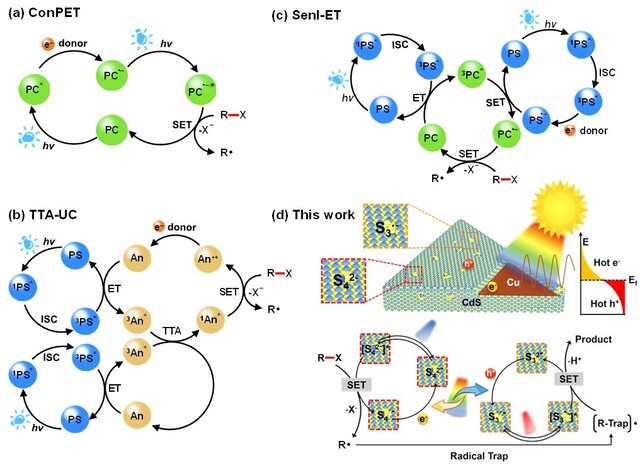

早在一個世紀(jì)前,化學(xué)家Giacomo Ciamician就提出了像綠色植物一樣利用自然太陽光合成復(fù)雜有機(jī)分子的愿景。然而,目前的光催化有機(jī)合成技術(shù)往往依賴藍(lán)光LED(400-440 nm),難以充分利用太陽光譜中的低能量光子。另一方面,低能量光子本身的熱力學(xué)限制導(dǎo)致其活化惰性化學(xué)鍵(如C-Cl鍵,C-Br鍵等)極具挑戰(zhàn)。近年來,盡管基于均相催化體系的多光子激發(fā)策略(ConPET、TTA-UC、SenI-ET等)取得重要進(jìn)展,但這些方法仍面臨耦合反應(yīng)體系復(fù)雜、依賴電子給體犧牲劑、激發(fā)態(tài)穩(wěn)定性差等問題。

半導(dǎo)體光催化劑因其可回收性和穩(wěn)定性在光催化有機(jī)合成領(lǐng)域受到關(guān)注,但其氧化還原催化能力通常取決于導(dǎo)帶與價帶位置,因此同樣難以兼具寬太陽光譜吸收和足以活化惰性化學(xué)鍵的高氧化還原電勢。針對該難題,研究團(tuán)隊(duì)基于在等離激元共振(LSPR)增強(qiáng)光催化材料設(shè)計合成方面取得的系列研究進(jìn)展(Chem. Rev. 2020, 120, 2123; Nano Lett. 2021, 21, 6228; Nano Energy 2022, 98, 107217; Adv. Mater. 2023, 35, 2207555; Sci. Adv. 2024, 10, eadq2791; ACS Energy Lett. 2025, 10, 1347),提出合成Cu@CdS核殼異質(zhì)材料,利用Cu的LSPR效應(yīng)充分捕獲自然太陽光,同時利用硫化物在光照下易被光生空穴氧化的特性在CdS表面原位生成S3??與S42?多硫化物活性位點(diǎn),這些表面多硫物種被可見光激發(fā)后能夠產(chǎn)生足以活化惰性C-Cl、C-Br鍵的高氧化還原電勢,從而使催化劑能夠在自然太陽光照下高效驅(qū)動鹵代芳烴的C-C交叉偶聯(lián)、硼化、氫化反應(yīng),并且可催化多環(huán)芳烴的Birch脫芳構(gòu)化反應(yīng)合成高附加值藥物中間體。

圖1 ConPET、TTA-UC、SenI-ET反應(yīng)機(jī)理與本研究設(shè)計思路

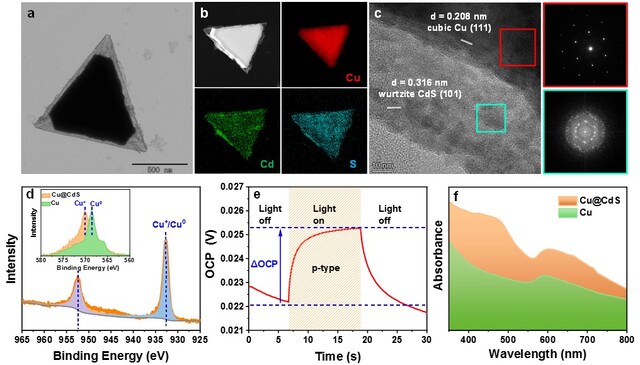

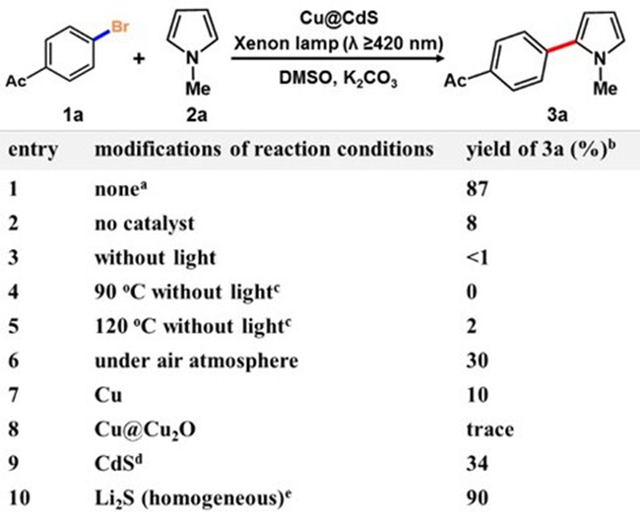

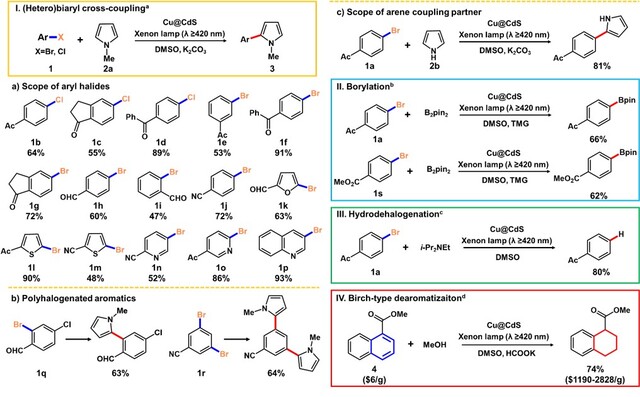

研究團(tuán)隊(duì)利用陽離子交換反應(yīng)制備出具有等離激元寬光譜吸收的Cu@CdS核殼異質(zhì)結(jié)構(gòu),CdS殼層中由于Cu+摻雜形成p型導(dǎo)電性,有利于富集Cu等離激元激發(fā)形成的熱空穴。所合成材料在鹵代芳烴C-C交叉偶聯(lián)反應(yīng)中表現(xiàn)出優(yōu)異產(chǎn)率,并具有廣泛的底物適用性,可活化多種惰性氯代芳烴與溴代芳烴,底物還原電勢高于CdS導(dǎo)帶本身的熱力學(xué)還原電位(-1.03 V vs SCE)。此外,還可催化鹵代芳烴硼化、氫化以及多環(huán)芳烴Birch脫芳構(gòu)化反應(yīng)等多種反應(yīng)類型。

圖2 材料結(jié)構(gòu)與光物理性質(zhì)表征

表1 鹵代芳烴交叉偶聯(lián)反應(yīng)條件篩選與性能對比

圖式1 底物與反應(yīng)類型拓展研究

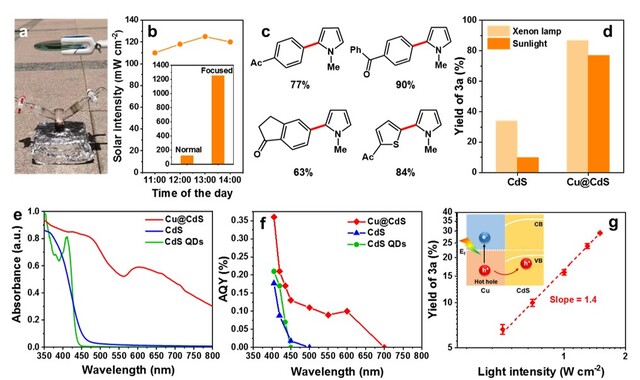

該催化體系在室外自然太陽光下同樣表現(xiàn)出優(yōu)異的產(chǎn)率及廣泛底物適用性。不同波長下的AQY測試及不同光強(qiáng)下的產(chǎn)率測試表明,Cu等離激元不僅可以拓展材料光吸收范圍,同時激發(fā)產(chǎn)生的熱空穴能夠促進(jìn)反應(yīng)進(jìn)行。

圖3 自然太陽光下反應(yīng)性能評價及Cu等離激元性能增強(qiáng)研究

圖4 活化能測試及表面硫物種分析

圖5 TOF-SIMS研究表面硫物種演變過程

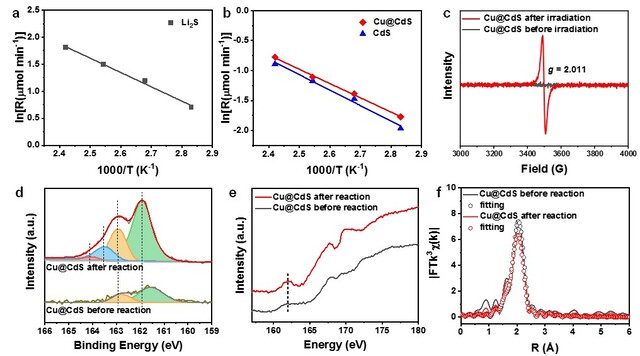

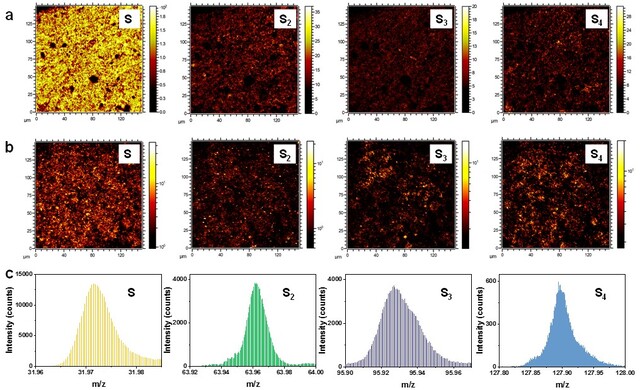

活化能測試結(jié)果表明,Cu@CdS多相催化體系應(yīng)當(dāng)具有和均相S3?-與S42-多硫離子類似的反應(yīng)機(jī)制。EPR、XPS及EXAFS揭示了在光化學(xué)反應(yīng)后Cu@CdS表面有S3?-與S4多硫物種生成,TOF-SIMS進(jìn)一步證實(shí)了光化學(xué)反應(yīng)過程中多硫物種在Cu@CdS表面的演變過程:

S2- + h+ → S?-(1)

2S?- →S22-(2)

S22- + h+ → S2?- (3)

2S2?- → S42-(4)

S?- + 2S2- → S3?-(5)

圖6 多相催化與單電子轉(zhuǎn)移自由基機(jī)理研究

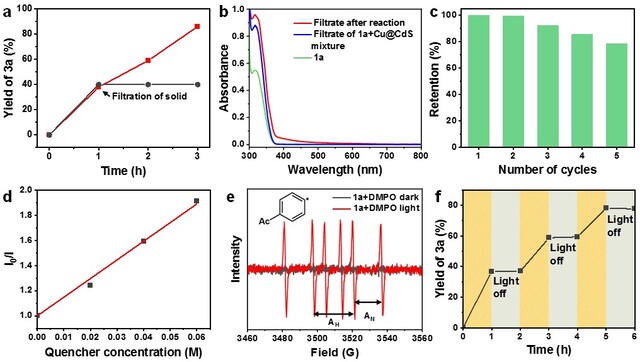

濾液實(shí)驗(yàn)與循環(huán)實(shí)驗(yàn)證實(shí),光化學(xué)反應(yīng)過程中原位形成的S3?-與S42-多硫物種能夠穩(wěn)定錨定在Cu@CdS表面形成多相催化體系。Stern-Volmer熒光淬滅與自由基捕獲實(shí)驗(yàn)表明,表面S3?-與S42-多硫物種通過單電子轉(zhuǎn)移過程形成芳烴自由基驅(qū)動偶聯(lián)反應(yīng)。

綜上所述,本研究合成了Cu@CdS異質(zhì)催化劑,利用Cu等離激元吸收及CdS被光生空穴氧化形成的表面S3?-與S42-多硫位點(diǎn)首次實(shí)現(xiàn)自然太陽光驅(qū)動的惰性鹵代芳烴活化。這一成果不僅揭示了硫化物在光化學(xué)合成中的表面反應(yīng)物種及其反應(yīng)機(jī)制,也向百年前化學(xué)家Ciamician提出的“太陽光合成”夢想邁進(jìn)了重要一步。

論文詳情:Yuemei Li?, Shi-Yu Guo?, Hongfei Gu, Bingyu Wang, Peiwu Su, Xiuming Zhang, Haoqing Zhang, Shuping Zhang, Fanzhi Yang, Jia Liu*, Qing-An Chen*, Jiatao Zhang*, Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202425601.

文章鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.202425601

附作者簡介:

劉佳,北京理工大學(xué)材料學(xué)院長聘副教授,博士生導(dǎo)師。主要從事太陽能光-化學(xué)轉(zhuǎn)化催化材料的設(shè)計與合成,以第一/通訊作者在Chem. Rev., Sci. Adv., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater., ACS Energy Lett., Nano Lett.等期刊發(fā)表論文30余篇,主持國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目3項(xiàng),榮獲北京市自然科學(xué)獎二等獎(排名第二)。

張加濤,北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院院長,結(jié)構(gòu)可控先進(jìn)功能材料與綠色應(yīng)用北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任,英國皇家化學(xué)會會士,國家級領(lǐng)軍人才。主要從事半導(dǎo)體納米材料合成化學(xué)、組裝及其光電新能源、生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用研究。以第一/通訊作者在Nature, Science, Chem. Rev., Nature Nanotech., Sci. Adv., Nature Commun., J. Am. Chem. Soc., Chem, Angew. Chem., Adv. Mater.等國際頂級SCI學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文150余篇,研究工作已被他人引用1萬5千余次,H因子60。成果獲得北京市自然科學(xué)二等獎(排1),中國材料研究學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎二等獎(排1)。目前擔(dān)任中國材料研究學(xué)會納米材料與器件分會副理事長,中國化學(xué)會理事,中國化工學(xué)會化學(xué)工程專業(yè)委員會委員,中國化工學(xué)會智能制造專委會委員,中國金屬學(xué)會功能材料分會委員等職。Science合作期刊Energy Material Advances 期刊執(zhí)行副主編,Nano Res., PNS: MI, Rare Metals 3個SCI期刊編委。榮獲2019國際純粹與應(yīng)用化學(xué)聯(lián)合會(IUPAC)新材料及合成杰出獎、中國材料學(xué)術(shù)聯(lián)盟IFAM2018青年科學(xué)家獎、2023/24年科睿唯安全球高被引科學(xué)家等。

分享到: