北理工團(tuán)隊(duì)在鋰金屬電池固態(tài)電解質(zhì)界面研究中取得進(jìn)展

發(fā)布日期:2023-04-18 供稿:材料學(xué)院 攝影:材料學(xué)院

編輯:牟雪嬌 審核:金海波 閱讀次數(shù):

近日,北理工材料學(xué)院陳人杰課題組提出了一種基于原位冷粘合方法制備功能性混合導(dǎo)電層改善氧化物固態(tài)電解質(zhì)界面的新策略。相關(guān)成果以“Constructing a Uniform and Stable Mixed Conductive Layer to Stabilize the Solid-State Electrolyte/Li Interface by Cold Bonding at Mild Condition”為題,發(fā)表于著名期刊Advanced Materials。材料學(xué)院碩士研究生陳怡為該論文的第一作者,陳人杰教授和錢(qián)驥研究員為論文的通訊作者。

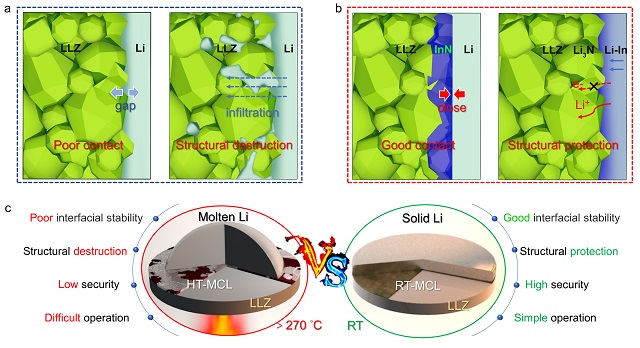

固態(tài)鋰金屬電池被認(rèn)為是最有前途的下一代電池。具體而言,石榴石型電解質(zhì)(LLZ)因其出色的離子電導(dǎo)率(室溫下~10-4 S cm-1)以及與鋰金屬的良好穩(wěn)定性而引人注目。然而,由于LLZ與鋰不親和,LLZ表面的Li潤(rùn)濕性較差,導(dǎo)致LLZ/Li界面的固體接觸差,界面電阻高。此外,在循環(huán)過(guò)程中易發(fā)生LLZ與鋰金屬之間的副反應(yīng)引起LLZ結(jié)構(gòu)損傷以及鋰穿透LLZ引起電池短路。這些問(wèn)題降低了LLZ的性能,限制了LLZ的應(yīng)用。

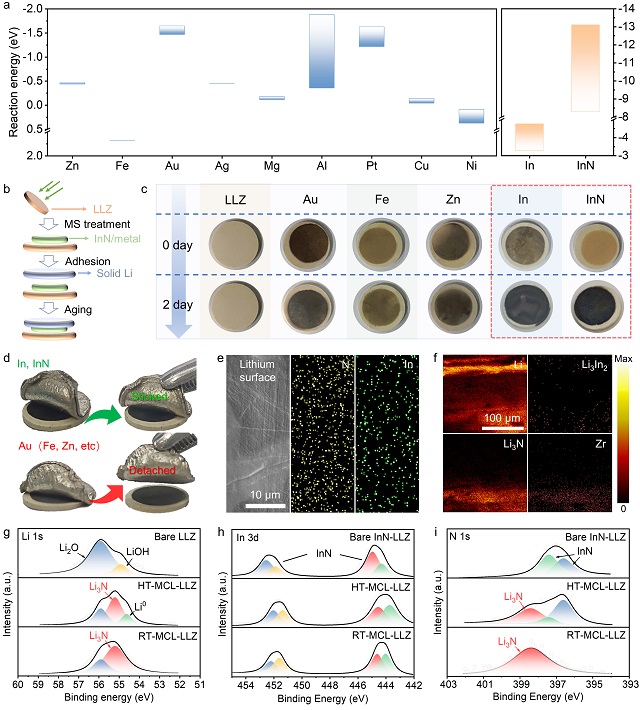

鑒于此,北京理工大學(xué)陳人杰教授,錢(qián)驥研究員等人通過(guò)使用原位冷粘合方法在常溫下制備了由Li3N和Li-In合金組成的混合導(dǎo)電層(RT-MCL)用于改善LLZ/Li界面。該混合導(dǎo)電層對(duì)鋰金屬穩(wěn)定,可以有效保護(hù)鋰金屬表面,抑制鋰金屬的破碎;同時(shí),其具有的高Li+擴(kuò)散系數(shù)可以誘導(dǎo)鋰金屬的均勻沉積,使MCL能夠承受較大的體積變化。因此,該混合導(dǎo)電層能有效抑制界面副反應(yīng),保護(hù)LLZ的晶體結(jié)構(gòu),同時(shí)有效促進(jìn)鋰金屬的均勻鋰沉積,抑制鋰枝晶的生長(zhǎng)。

更重要的是,原位冷粘合策略可以在室溫下實(shí)現(xiàn)LLZ與Li的緊密粘合,避免了文獻(xiàn)中常用的在高溫下利用熔融金屬鋰反應(yīng)形成MCL(HT-MCL)的方法來(lái)提升LLZ/Li界面。與熔融Li的使用相比,在室溫下使用固體Li能夠有效消除高溫下處理金屬鋰可能發(fā)生的安全問(wèn)題,提高樣品制備的可操作性,降低能耗,有利于保持LLZ的界面穩(wěn)定性和結(jié)構(gòu)完整性,突出了該技術(shù)在LLZ/Li界面合理設(shè)計(jì)和優(yōu)化方面的巨大潛力。

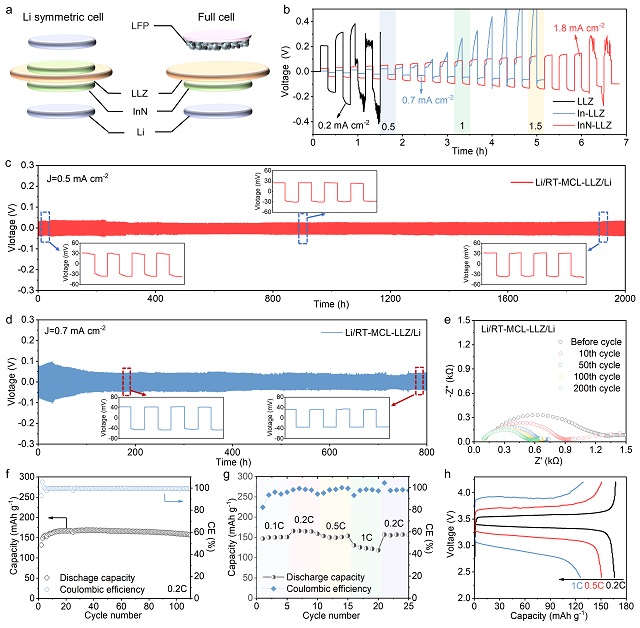

基于RT-MCL-LLZ的鋰對(duì)稱(chēng)電池的極限電流密度高達(dá)1.8 mA cm-2,并且電池在0.5 mA cm-2的電流密度下表現(xiàn)出穩(wěn)定的循環(huán)性能(循環(huán)時(shí)間超過(guò)2000小時(shí))和較小的極化電壓。Li/RT-MCL-LLZ/LiFePO4全電池在室溫下0.2C(1C = 170 mAh g-1)循環(huán)100次后仍保持高可逆容量(> 160 mAh g-1)。這些優(yōu)異的電化學(xué)性能表明,冷粘合法構(gòu)建的RT-MCL在優(yōu)化LLZ電解質(zhì)與鋰金屬負(fù)極之間的界面方面具有顯著的效果。

總而言之,本文報(bào)告了一種新的冷粘合策略,能簡(jiǎn)單而有效構(gòu)筑混合導(dǎo)電層作為L(zhǎng)LZ/Li界面。這種新方法基于預(yù)沉積InN層和鋰金屬在室溫下的原位轉(zhuǎn)化反應(yīng),在形成MCL上相比熱粘合策略具有巨大的優(yōu)勢(shì)。所得到的RT-MCL能促進(jìn)鋰金屬的均勻鋰沉積,抑制鋰枝晶的生長(zhǎng),同時(shí)也能有效抑制界面副反應(yīng),保護(hù)LLZ的晶體結(jié)構(gòu),為多功能化固態(tài)電解質(zhì)/鋰金屬界面的研究發(fā)展提供了新的思路,也為固態(tài)電解質(zhì)界面修飾改性開(kāi)拓了新的方法策略。

文獻(xiàn)信息:Yi Chen, Ji Qian*, Xin Hu, Yitian Ma, Yu Li, Tianyang Xue, Tianyang Yu, Li Li, Feng Wu, Renjie Chen*. Constructing uniform and stable mixed conductive layer to stabilize the solid-state electrolyte/Li interface by cold bonding at mild conditions (2023).

全文鏈接: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202212096

附作者簡(jiǎn)介:

錢(qián)驥,材料學(xué)院特別研究員,博導(dǎo)。入選第八屆中科協(xié)青年人才托舉工程,2022年度山東省優(yōu)秀青年科學(xué)基金項(xiàng)目(海外),和2018年“博士后國(guó)際交流計(jì)劃”派出項(xiàng)目,作為負(fù)責(zé)人承擔(dān)國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目,山東省重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目子課題,并作為技術(shù)骨干參與國(guó)家973計(jì)劃、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、北京市科委重大科技項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金、美國(guó)能源部項(xiàng)目等;獲得第一屆全國(guó)博士后創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽總決賽海外(境外)賽銅獎(jiǎng)。共參與發(fā)表學(xué)術(shù)論文60余篇,總被引用超過(guò)3300次,H因子33(Google Scholar),其中以第一作者或通訊作者發(fā)表SCI論文18篇,包括Nature Nanotechnology, Advanced Materials, Science Advances, Materials Today, Advanced Energy Materials, Advanced Functional Materials, ACS Nano, Nano Energy, Energy Storage Materials等;授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利6項(xiàng),含美國(guó)專(zhuān)利1項(xiàng)。

陳人杰,材料學(xué)院教授、博導(dǎo),國(guó)家部委能源專(zhuān)業(yè)組委員、中國(guó)材料研究學(xué)會(huì)理事(能源轉(zhuǎn)換與存儲(chǔ)材料分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng))、中國(guó)固態(tài)離子學(xué)會(huì)理事、國(guó)際電化學(xué)能源科學(xué)院(IAOEES)理事、中國(guó)化工學(xué)會(huì)化工新材料專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員、中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)全國(guó)電池行業(yè)專(zhuān)家。主要從事多電子高比能二次電池新體系及關(guān)鍵材料、新型離子液體及功能復(fù)合電解質(zhì)材料、特種電源用新型薄膜材料與結(jié)構(gòu)器件、綠色二次電池資源化再生等方面的教學(xué)和科研工作。主持承擔(dān)了國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目、“863”計(jì)劃項(xiàng)目、中央在京高校重大成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目、北京市科技計(jì)劃項(xiàng)目等課題。在Chemical Reviews、Chemical Society Reviews、National Science Reviews、Advanced Materials、Nature Communications、Angewandte Chemie-International Edition、Advanced Functional Materials、Energy Storage Materials等期刊發(fā)表SCI論文300余篇;申請(qǐng)發(fā)明專(zhuān)利118項(xiàng),獲授權(quán)50項(xiàng);獲批軟件著作權(quán)12項(xiàng),出版學(xué)術(shù)專(zhuān)著2部。獲得國(guó)家技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、部級(jí)科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)5項(xiàng)。入選教育部長(zhǎng)江學(xué)者特聘教授、北京高等學(xué)校卓越青年科學(xué)家、中國(guó)工程前沿杰出青年學(xué)者、英國(guó)皇家化學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)士、科睿唯安 “全球高被引科學(xué)家”。

分享到: