北理工課題組在多金屬氧簇導(dǎo)向的銀團簇合成方面取得重要進展

發(fā)布日期:2025-04-22 供稿:化學(xué)與化工學(xué)院 攝影:化學(xué)與化工學(xué)院

編輯:田柳 審核:王振華 閱讀次數(shù):

近日,北京理工大學(xué)呂紅金課題組在多金屬氧簇導(dǎo)向的銀團簇合成方面取得重要進展。相關(guān)成果以“Wearing Gigantic Silver Armor on Transition-Metal-Containing Polyoxometalates: Formation of Supertetrahedral Intercluster Compounds”為題發(fā)表在國際知名化學(xué)期刊《Angewandte Chemie International Edition》。北京理工大學(xué)為唯一通訊單位,呂紅金教授為論文通訊作者,化學(xué)與化工學(xué)院博士生馮業(yè)芹為論文第一作者。此項研究受到了國家海外高層次人才引進計劃、國家自然科學(xué)基金、北京理工大學(xué)高層次人才啟動計劃等項目的資助以及北京理工大學(xué)分析測試中心的支持。

近年來,多金屬氧簇(Polyoxometalates, POMs)作為一種大尺寸陰離子模板,因其獨特的結(jié)構(gòu)導(dǎo)向能力,在構(gòu)建POMs模板化銀團簇(POMs@Ag?)領(lǐng)域備受關(guān)注。POMs模板不僅能誘導(dǎo)高核銀團簇形成美觀的幾何構(gòu)型,還可賦予其獨特理化性質(zhì)。此外,POMs模板可通過失去或得到構(gòu)筑塊結(jié)構(gòu)單元發(fā)生結(jié)構(gòu)異構(gòu)化轉(zhuǎn)化,進而形成新型簇間化合物。

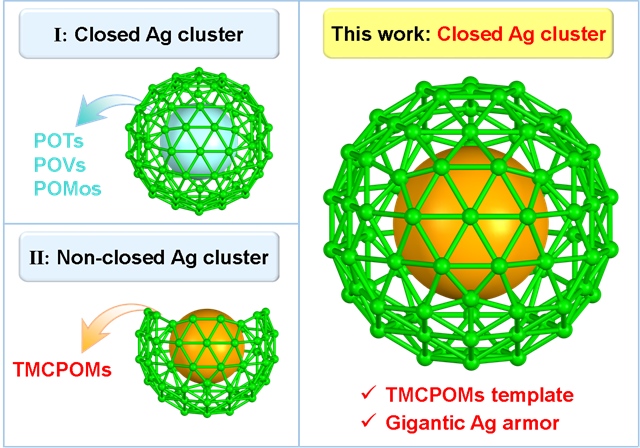

從銀殼結(jié)構(gòu)類型看,目前已報道的POMs@Ag?簇大多為閉殼結(jié)構(gòu)(Type I)。相比之下,非閉殼結(jié)構(gòu)的POMs@Ag?簇僅占少數(shù)。創(chuàng)新性策略之一是采用含過渡金屬的POMs (TMCPOMs)作為模板以抑制形成閉合的銀殼 (Type II)。此外,過渡金屬的引入可構(gòu)建異金屬銀團簇,賦予目標(biāo)團簇新穎的物化性質(zhì)和催化功能。基于此,北京理工大學(xué)研究人員聚焦以下關(guān)鍵科學(xué)問題展開研究:(1) 是否可以使用TMCPOMs作為結(jié)構(gòu)導(dǎo)向模板來設(shè)計合成閉殼銀團簇;(2) TMCPOMs模板的引入如何影響閉殼銀團簇的物理化學(xué)性質(zhì)和催化性能。

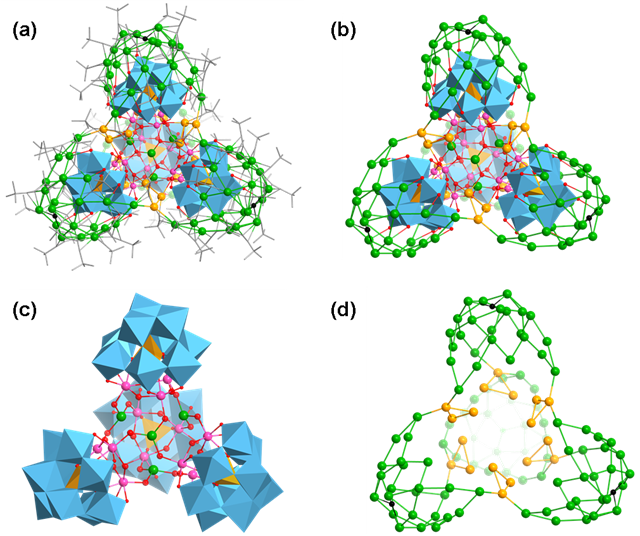

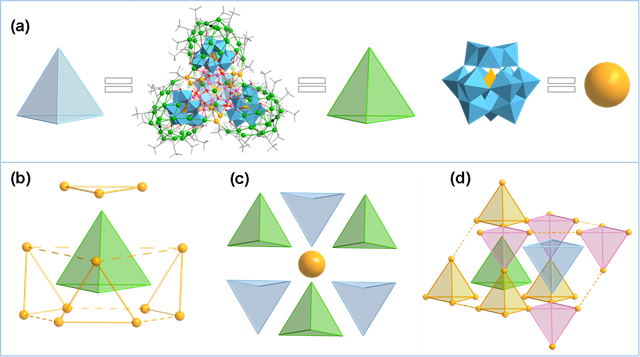

采用普適性簡單溶劑熱法成功制備了三例同構(gòu)型具有高核過渡金屬(Co/Cu)取代的POMs(TMPOMs)為模板的超大閉殼銀團簇化合物1,2,和3。其中,化合物1的晶體結(jié)構(gòu)分析表明,該化合物由TMCPOMs [(Co0.58W0.42)3(OH)3(Ag0.5O3)(SiW9O34)}4]30?為模板的巨型陽離子型銀團簇[{(Co0.58W0.42)3(OH)3(Ag0.5O3)(SiW9O34)}4@Ag114Br4( t BuC≡C)72]8+{ [(SiW9)(Co0.58W0.42)3]4@Ag114}和兩個{SiW12O40}抗衡陰離子組成,其中TMCPOMs的T d 對稱性對閉殼銀團簇的形成具有重要貢獻,形成了迄今為止報道的最大TMCPOMs為模板的閉殼銀團簇。化合物2,和3的結(jié)構(gòu)與化合物1的結(jié)構(gòu)相比而言,其差異主要在于POMs缺位取代的過渡金屬類型或POMs的雜原子類型。

三例化合物中{Ag114}陽離子簇可以通過庫侖力和氫鍵相互作用與原位生成的{SiW12O40}陰離子簇形成超級四面體簇間堆積結(jié)構(gòu)。

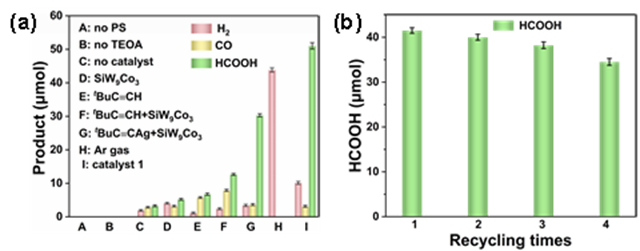

此外,作者發(fā)現(xiàn)得益于銀活性位點、過渡金屬與氧化還原活性POMs之間的協(xié)同作用,系統(tǒng)研究了三例化合物的光催化CO2還原活性。結(jié)果表明,化合物1具有更優(yōu)異的光催化CO2還原性能,經(jīng)過5小時光照,生成約50.1 μmol HCOOH,選擇性達81%,并且通過13C同位素標(biāo)記追蹤了碳產(chǎn)物的來源。通過穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜研究了催化機理,并根據(jù)固態(tài)紫外-可見漫反射光譜及莫特肖特基測試計算了三例化合物的LUMO能級,證明其催化活性與其電子結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。

該工作發(fā)展了一種普適性的合成策略來構(gòu)建以TMCPOMs為模板的巨型Ag團簇,促進了原子級精確金屬納米團簇的結(jié)構(gòu)和催化探索,為服務(wù)國家“雙碳目標(biāo)”提供助力。

論文信息:

Wearing Gigantic Silver Armor on Transition-Metal-Containing Polyoxometalates: Formation of Supertetrahedral Intercluster Compounds

Yeqin Feng, Mengyun Zhao, Jiaxin Yang, Zhimin Wang, Penghao Bai, Yongkang Liu, Hongjin Lv*, Guo-Yu Yang

Angew. Chem. Int. Ed , 2025, e202505511.

原文鏈接:https://doi.org/10.1002/anie.202505511

通訊作者簡介:

呂紅金,北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院教授,博士生導(dǎo)師,特立青年學(xué)者,國家級青年人才。近年來聚焦團簇組裝機制、調(diào)控規(guī)律及催化構(gòu)效關(guān)系,主要從事原子結(jié)構(gòu)明晰的多酸與團簇設(shè)計合成及催化性能研究,在Chem. Soc. Rev., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., CCS Chem. 等學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文100余篇;受邀擔(dān)任北京化學(xué)會第十九屆理事會理事和多個期刊的青年編委。

分享到: