北理工團隊在化學(xué)局域有序強韌化高熵合金方面取得重要進展

發(fā)布日期:2023-04-11 供稿:材料學(xué)院 王亮、薛云飛 攝影:材料學(xué)院

編輯:牟雪嬌 審核:金海波 閱讀次數(shù):

日前,北京理工大學(xué)材料學(xué)院薛云飛教授聯(lián)合西安交通大學(xué)材料創(chuàng)新設(shè)計中心馬恩教授等在《Nature Materials》發(fā)表題為“Tailoring planar slip to achieve pure-metal like ductility in body-centred-cubic multi-principal element alloys”的研究論文。北京理工大學(xué)為第一完成單位,北京理工大學(xué)王亮博士后和西安交通大學(xué)丁俊教授為共同第一作者,薛云飛教授和馬恩教授為論文共同通訊作者。

高強合金的拉伸塑性通常遠低于單質(zhì)金屬。特別是體心立方(BCC)結(jié)構(gòu)的高熵合金(又稱為“多主元合金”),其均勻變形能力普遍嚴重不足。針對這一難題,研究團隊提出利用化學(xué)局域有序(LCO,大小在1nm尺度)與晶格畸變場的動態(tài)演化和交互作用調(diào)控平面滑移帶的學(xué)術(shù)思想,將平面滑移(planar slip)誘導(dǎo)變形局域化這一削弱拉伸塑性的機制轉(zhuǎn)變?yōu)椤岸嗉墶逼矫婊拼龠M變形均勻化的塑性提升機制。

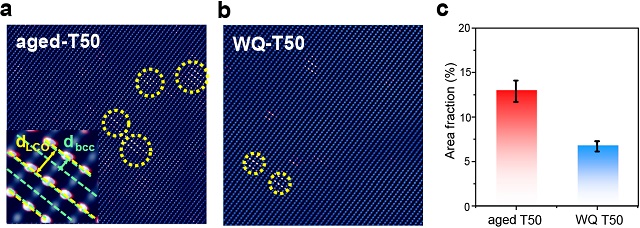

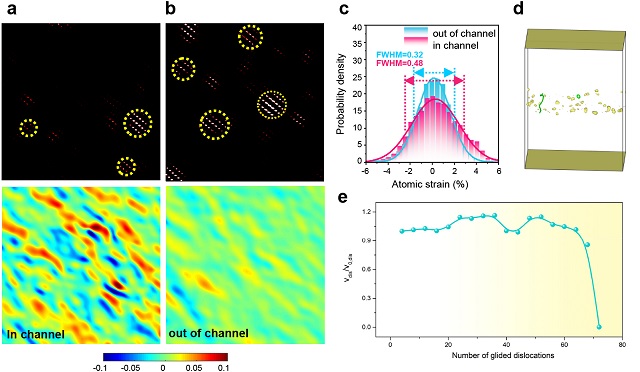

團隊以Ti-Zr-V-Nb-Al體系BCC高熵合金為研究模型,輔以適當(dāng)?shù)臒崽幚砉に嚕晒σ氪罅扛籞r-Al鍵的B2型LCO(圖1)。變形時, “滑移面軟化”(glide plane softening)產(chǎn)生平面滑移帶。變形較大后,平面滑移帶內(nèi)的LCO被破壞,原子尺寸分別明顯大于和小于合金平均值的Zr與Al被顯著分開,各自帶來較大的晶格畸變,其產(chǎn)生的阻力與積累的位錯碎片聯(lián)合作用,有效阻礙后續(xù)位錯運動(圖2),最終造成滑移帶的動態(tài)硬化。

圖1. 低溫時效(aged)引入大量B2型LCO

圖2. (a-b)平面滑移帶內(nèi)外的LCO原子像以及晶格應(yīng)變分布;(c)晶格應(yīng)變統(tǒng)計圖;(d)平面滑移帶內(nèi)的位錯碎片、位錯環(huán)大量累積;(e)滑移帶內(nèi)位錯滑移速度變化趨勢

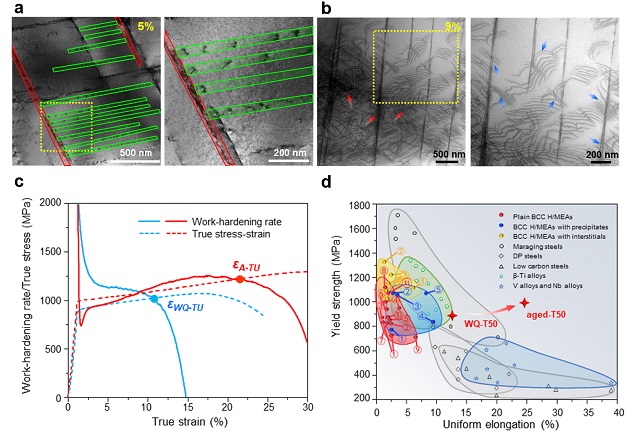

這種滑移帶“先軟化、后硬化”的作用機制使得先形成的“初級”平面滑移帶附近萌生大量“次級”滑移帶,并逐漸擴展到“初級”滑移帶間的未變形區(qū)域內(nèi),這不僅大幅提升合金應(yīng)變分布的均勻性,同時“次級”滑移帶間的相遇、交叉以及“初級”滑移帶對“次級”滑移帶的阻礙等提升了合金均勻變形所必需的加工硬化能力(圖3a-b)。

基于以上新思路,團隊在具有千兆帕(GPa)級屈服強度的BCC高熵合金中實現(xiàn)了可與單質(zhì)金屬相媲美的高拉伸塑性(圖3c-d):均勻延伸率提升至~25%、斷裂延伸率高達~47%。這為開發(fā)高性能合金提供了新的設(shè)計途徑,同時為進一步認識高熵合金的化學(xué)局域有序結(jié)構(gòu)及其對性能的影響提供了指導(dǎo)。

圖3. (a-b)不同變形量下aged-T50的微觀組織STEM圖像;(a)展現(xiàn)出大量“次級”平面滑移帶(綠色)在“初級”滑移帶(紅色)附近萌生擴展;(b) “次級”滑移帶相遇引入大量位錯纏結(jié)(紅箭頭)和位錯堆積(藍箭頭);(c)兩種合金的真應(yīng)力-真應(yīng)變曲線和加工硬化率曲線;(d)兩種合金和其他常見BCC高熵合金、BCC傳統(tǒng)合金的力學(xué)性能對比圖

北京理工大學(xué)王魯教授、梁軍教授、靳柯教授,香港城市大學(xué)任洋教授,河北工業(yè)大學(xué)鄭士建教授、明開勝副教授,南京理工大學(xué)沙剛教授,南方科技大學(xué)逯文君研究員,美國阿貢國家實驗室Tianyi Li博士等師生為論文共同作者。本工作得到國家自然科學(xué)基金(“葉企孫”科學(xué)基金、重點基金、青年科學(xué)基金)、中國博士后科學(xué)基金等項目支持。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41563-023-01517-0

分享到: