北理工課題組在鋰金屬負(fù)極界面調(diào)控方面取得重要進(jìn)展

發(fā)布日期:2023-10-25 供稿:化學(xué)與化工學(xué)院 攝影:化學(xué)與化工學(xué)院

編輯:田柳 審核:王振華 閱讀次數(shù):

近日,北京理工大學(xué)化學(xué)電源與綠色催化北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室王振華教授課題組在鋰金屬負(fù)極界面調(diào)控方面取得重要進(jìn)展,相關(guān)成果發(fā)表在國(guó)際頂級(jí)期刊《Nano Letters》(影響因子10.8),北京理工大學(xué)為第一通訊單位,王振華教授為通訊作者,上海交通大學(xué)變革性分子前沿科學(xué)中心梁正副教授為共同通訊作者。

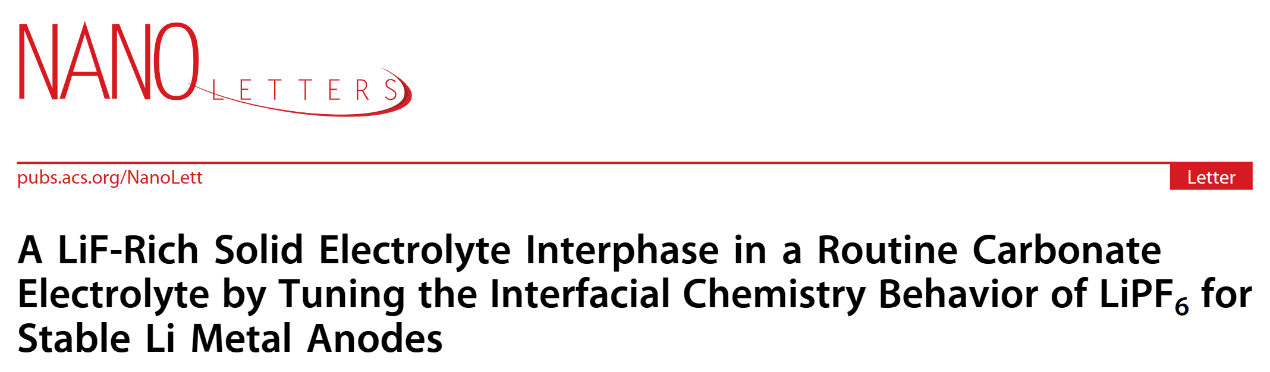

鋰金屬因具有最高的理論比容量(3860 mAh g-1)和最低的氧化還原電位(?3.04 V vs. 標(biāo)準(zhǔn)氫電極),被認(rèn)為是一種高潛力的負(fù)極材料。然而,當(dāng)其直接應(yīng)用于常規(guī)碳酸酯類電解液時(shí)面臨嚴(yán)重的枝晶生長(zhǎng)問(wèn)題。通過(guò)電解液調(diào)控鋰金屬/電解液界面(Solid Electrolyte Interphase,SEI),以緩解枝晶生長(zhǎng),是目前研究的重要方向之一。課題組通過(guò)引入一種“自聚合“添加劑(EITC),在鋰金屬表面自聚成膜后,通過(guò)調(diào)節(jié)LiPF6和溶劑分子(EC)的界面化學(xué)行為,提高了SEI中LiF的含量(圖1)。在該策略下,鋰金屬負(fù)極在常規(guī)碳酸酯電解液(1 M鋰鹽)中構(gòu)建了富含LiF且有聚合物纏繞的SEI,且全電池實(shí)現(xiàn)了10 C下超過(guò)1000次的穩(wěn)定循環(huán),容量保持率高達(dá)81.4%,性能優(yōu)于同類電池。研究成果以“A LiF-Rich Solid Electrolyte Interphase in a Routine Carbonate Electrolyte by Tuning the Interfacial Chemistry Behavior of LiPF6 for Stable Li Metal Anodes”為題,博士研究生張婧為第一作者。

圖1. “自聚合”添加劑EITC調(diào)控界面化學(xué)

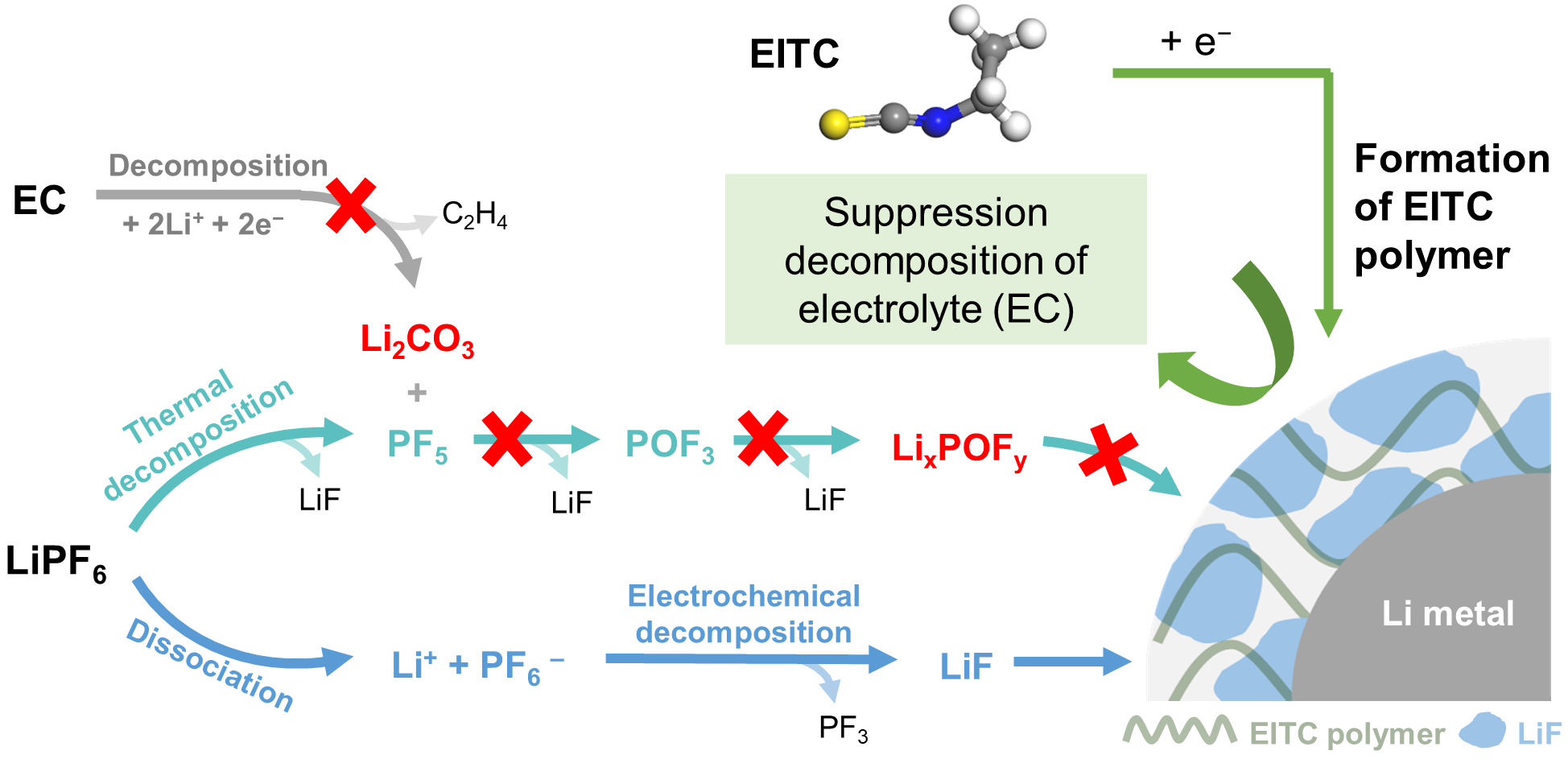

研究通過(guò)理論計(jì)算和成分分析(XPS)確定了EITC在鋰金屬表面的自聚合行為,并通過(guò)Li||Li對(duì)稱電池和Li||Cu半電池測(cè)試和驗(yàn)證了EITC對(duì)鋰金屬負(fù)極電化學(xué)性能的改善作用。不同電解液體系中鋰金屬負(fù)極的弛豫時(shí)間分布(DRT)分析和XPS分析發(fā)現(xiàn),在EITC調(diào)控下的鋰金屬表面形成了富含LiF的SEI,而無(wú)添加劑組的SEI中存在大量LixPOFy中間產(chǎn)物。

圖2. EITC添加劑對(duì)鋰金屬負(fù)極性能的改善效果

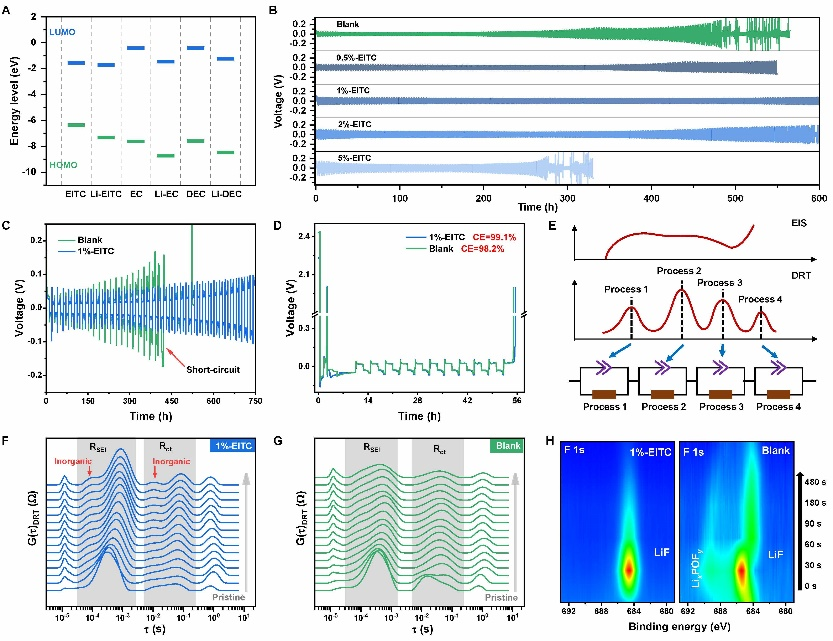

不同鋰沉積量下鋰金屬的表面形貌以及鋰成核沉積行為研究發(fā)現(xiàn),在EITC參與形成的SEI下,鋰更傾向于沿著平行電極的方向生長(zhǎng),形成“島狀”形貌,而非鋰枝晶的“樹(shù)枝狀”形貌。進(jìn)一步的理論計(jì)算、原位拉曼測(cè)試以及TOF-SIMS表征,證明了EITC在鋰金屬表面自聚成膜后會(huì)抑制EC分解,即減少Li2CO3的產(chǎn)生,進(jìn)而影響LiPF6熱分解路徑的后續(xù)反應(yīng)進(jìn)程,不再產(chǎn)生LixPOFy;相反的,LiPF6的電化學(xué)分解路徑持續(xù)進(jìn)行,使得LiF在SEI中積累,最終在常規(guī)1 M鋰鹽濃度的碳酸酯電解液中,形成了富含LiF的SEI。

圖3. 不同電解液中鋰的沉積形貌和生長(zhǎng)行為

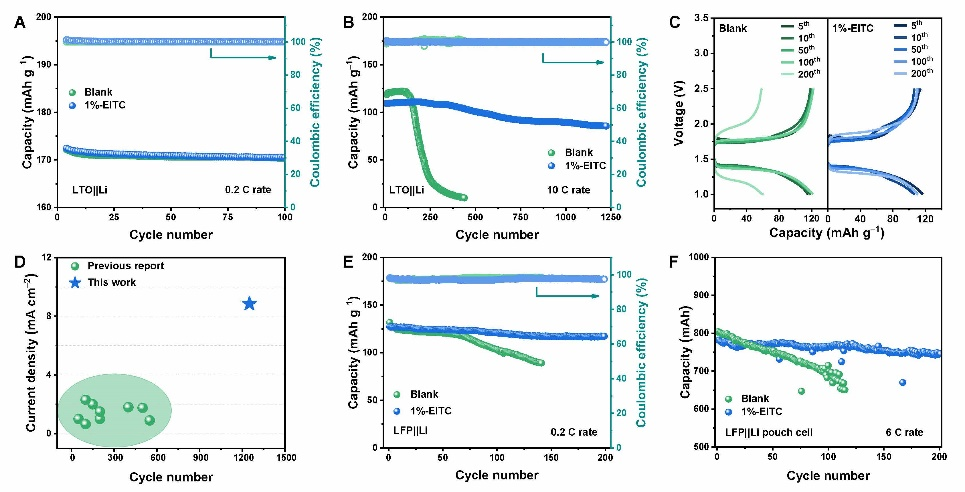

含有1%-EITC的LTO|Li電池在10 C下循環(huán)1000次后,仍能保持81.4%的容量。此外,1 Ah LFP|Li軟包電池,在6 C下同樣具有穩(wěn)定的循環(huán)性能,在200次的循環(huán)中實(shí)現(xiàn)了95%的容量保持率。該研究通過(guò)電解液添加劑的方式調(diào)控界面化學(xué),在“非高濃“條件下成功得到富含LiF的SEI,為電解液調(diào)控金屬鋰界面化學(xué)的設(shè)計(jì)提供了一些新思路。

圖4. 電化學(xué)性能測(cè)試

全文鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c03340

分享到: