北理工“生物轉(zhuǎn)化與合成生物系統(tǒng)”研究團(tuán)隊(duì)在生物化學(xué)國(guó)際知名期刊發(fā)表文章

發(fā)布日期:2017-12-28 供稿:化學(xué)與化工學(xué)院 馮旭東

編輯:秦月 審核:趙文祥 閱讀次數(shù):在國(guó)家杰出青年科學(xué)基金、國(guó)家自然科學(xué)青年基金項(xiàng)目的資助下,北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院“生物轉(zhuǎn)化與合成生物系統(tǒng)”研究團(tuán)隊(duì)李春教授課題組在生物化學(xué)國(guó)際知名期刊《Journal of Biological Chemistry》雜志上發(fā)表題為“Structure-guided engineering of the substrate specificity of a fungal β-glucuronidase toward triterpenoid saponins” 的研究論文。這項(xiàng)研究由北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院李春教授課題組與中科院生物物理所江濤研究員課題組合作完成。文章鏈接:http://www.jbc.org/cgi/doi/10.1074/jbc.M117.801910

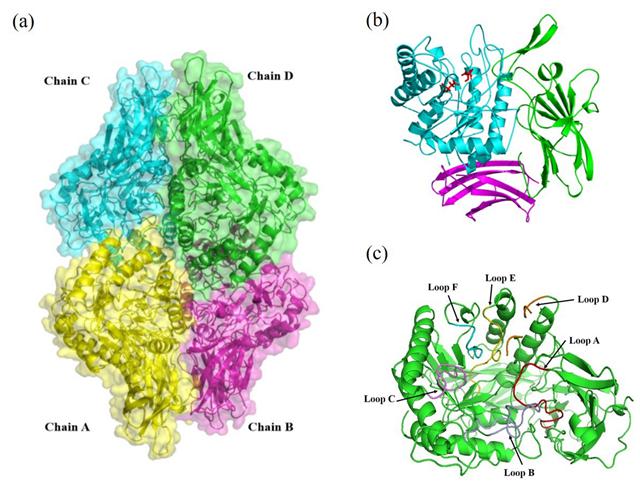

圖1. PGUS酶的晶體結(jié)構(gòu)及其關(guān)鍵活性區(qū)域

萜烯類(lèi)糖苷化合物是一類(lèi)重要的天然產(chǎn)物,因其具有重要的生物活性和藥用價(jià)值被廣泛地應(yīng)用于醫(yī)藥、食品和精細(xì)化工等領(lǐng)域。相比化學(xué)合成糖苷存在立體選擇性差、工藝復(fù)雜等問(wèn)題,酶在催化合成糖苷過(guò)程中具有良好的立體選擇性。β-葡萄糖醛酸苷酶(GUS)屬于糖苷水解酶家族GH1,GH2和GH79家族,能特異性水解D-葡糖醛酸糖基與苷元之間的β-糖苷鍵,在代謝性疾病的診斷和藥物開(kāi)發(fā)中均有重要的應(yīng)用。目前科學(xué)家已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并解析了來(lái)源于人和細(xì)菌的GUS酶的晶體結(jié)構(gòu)(Science, 2010. 330(6005): 831-835; Nature Structural Biology, 1996. 3(4): 375-81),本課題組在國(guó)際上首次解析了來(lái)自真菌的β-葡萄糖醛酸苷酶的結(jié)構(gòu)及其與天然底物的識(shí)別催化機(jī)制。

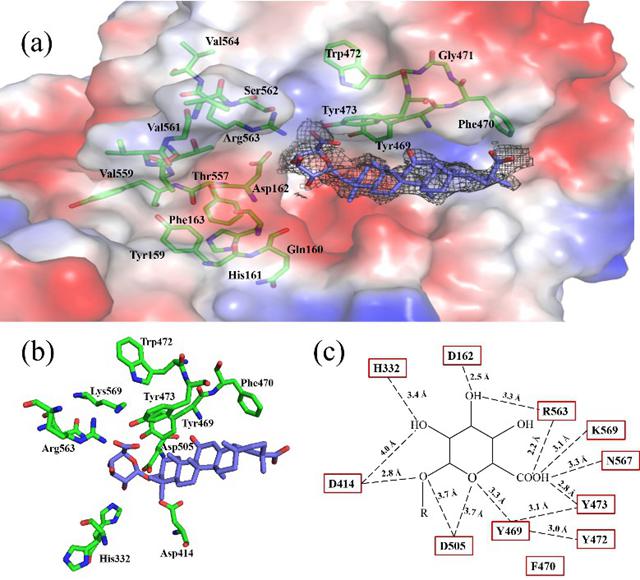

圖2. PGUS酶特異性水解GL生產(chǎn)GAMG和GA的結(jié)構(gòu)機(jī)理

在本研究中,研究人員利用基因組數(shù)據(jù)挖掘、目標(biāo)基因表達(dá)及其酶的高效制備、蛋白質(zhì)純化與晶體學(xué)研究,解析了來(lái)源于真菌Aspergillus oryzae中的β-葡萄糖醛酸苷酶 (PGUS)及其與產(chǎn)物單葡萄糖醛酸基甘草次酸(GAMG)的復(fù)合物晶體結(jié)構(gòu),揭示了PGUS在活性中心的疏水底物通道、催化關(guān)鍵活性口袋的區(qū)域結(jié)構(gòu),其序列與結(jié)構(gòu)分析顯示屬于糖苷水解酶GH2家族。酶學(xué)性質(zhì)表征PGUS具有嚴(yán)格的糖基特異性和寬泛的苷元適應(yīng)性的分子機(jī)制,進(jìn)一步通過(guò)結(jié)構(gòu)比較,研究團(tuán)隊(duì)對(duì)PGUS進(jìn)行了分子理性設(shè)計(jì)(圖2)。在底物結(jié)合口袋中建立了其飽和突變文庫(kù),通過(guò)篩選獲得的一系列突變酶,能夠特異的催化水解甘草酸(GL)生產(chǎn)GAMG,底物特異性>95%,為進(jìn)一步進(jìn)行糖苷酶的分子改造提供了啟示。該研究成果將有利于蛋白質(zhì)工程策略構(gòu)建更高效的特異性糖苷水解酶,為酶法合成甘草次酸衍生物類(lèi)藥物提供性質(zhì)更優(yōu)良的酶源。

生物轉(zhuǎn)化與合成生物系統(tǒng)研究團(tuán)隊(duì)自2005年在北理工成立以來(lái),專(zhuān)注于抗逆生物催化和合成生物學(xué)的研究,已在Metab Eng、Curr Opin Biotech、AIChE J、JBC、Chem Eng Sci、Chem Eng J、ACS Synth Biol、Nucleic Acids Res、Ind Eng Chem Res和Bioresource Technol等生物化學(xué)工程與化學(xué)工程領(lǐng)域的頂級(jí)期刊上發(fā)表文章120余篇,獲授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利21項(xiàng),獲省部級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)5項(xiàng)。課題組致力于利用合成生物技術(shù)和酶催化技術(shù)革新傳統(tǒng)微生物發(fā)酵與生物轉(zhuǎn)化模式,將繼續(xù)開(kāi)展天然產(chǎn)物合成途徑的構(gòu)建、路徑的優(yōu)化與精確調(diào)控和生物過(guò)程集成的研究,為實(shí)現(xiàn)綠色、高效的藥物、生物基化學(xué)品的生物制造提供新思路和新方法。

分享到: