北理工在鈉離子電池關鍵材料研究方面取得系列進展

發(fā)布日期:2019-04-22 供稿:材料學院

編輯:邵澤 審核:馬壯 閱讀次數(shù):日前,北理工陳人杰教授課題組設計研制了一系列新結構組成、具有優(yōu)良性能的鈉離子電池正負極材料,并從電解質材料角度深入論述了未來不同鈉離子電池體系研究的技術方向,在普魯士藍及其類似物正極材料、金屬硫化物/硒化物材料、羥基氧化物負極材料等方面取得了創(chuàng)新突破。

上述成果均建立在團隊多年針對鈉離子電池深入研究的基礎上。近年來,課題組先后創(chuàng)新研制了高品質的普魯士藍正極材料(ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8: 16078-16086 ; Nano Energy, 2017, 39: 273-283 )和化學抑制劑調控的普魯士藍類似物正極材料( ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8: 31669?31676 ; Small,2018, 14: 1801246 )、S摻雜改性實現(xiàn)長循環(huán)壽命和高倍率性能的硬碳負極材料( Adv. Energy Mater., 2018, 8: 1703159 ),并采用電子結構調控( Energy Storage Mater., 2018, 11: 100-111 )、異質結構設計( Adv. Sci., 2018, 5, 1801246 )和動力學優(yōu)化( Nano Energy, 2018, 11: 524-535 )等創(chuàng)新思路有效改善了鈉離子電池電極材料反應速率遲緩、儲鈉過程中體積膨脹和界面不穩(wěn)定等關鍵技術問題,實現(xiàn)了鈉離子電池關鍵材料的優(yōu)化設計和整體性能的顯著提高。

鈉離子電池因與鋰離子電池具有相似的化學性質、更豐富的資源、更低廉的成本,成為當前新型二次電池研究領域的熱點。特別是面向太陽能、風能等可再生能源的發(fā)展而建立大規(guī)模的電力存儲裝備需求方面,為了降低成本和延長循環(huán)壽命,并滿足大電流充放要求,鈉離子電池(SIBs)被認為是極具前景的選擇之一。

圖1(a)原位TEM分析FeOOH電極的儲鈉過程中體積形變和儲鈉機理(b)多孔FeOOH納米棒團簇的合成過程示意圖(c)近邊結構吸收光譜研究FeOOH的儲鈉機理

課題組在提高儲鈉動力學系列工作的基礎上,通過調控合成過程中的液相反應條件,引入刻蝕劑,制備了多孔FeOOH納米棒組成的花狀團簇:通過與碳納米管復合進一步改善了材料的電子電導率;得益于增大的比表面積和多孔的結構,離子和電解液在電極中的擴散被顯著提高;原位TEM觀察表明,Na+存儲后電極的體積膨脹被有效控制(84%),遠低于一般轉化型負極材料的體積膨脹率(200-400%);并利用同步輻射技術探明了完全放電狀態(tài)下FeOOH的不完全轉化儲鈉反應機制。( Nano Energy, 2019, 60: 294-304 )

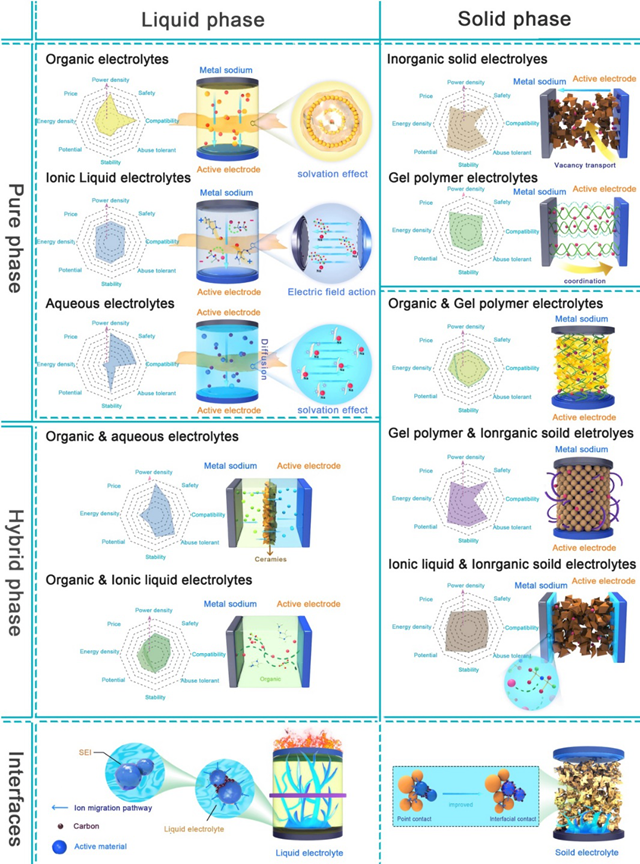

圖2 具有不同狀態(tài)(液體和固體)和組分(純相和混合相)的鈉離子電池電解質和界面的模型,以及這些電解質和相應界面的主要性質

作為鈉離子電池的重要組成部分,電解質材料的研究開發(fā)對于鈉離子電池整體性能的提高和器件的工程開發(fā)具有重要作用。課題組對鈉離子電池電解質和電極/電解質界面的研究進展進行了系統(tǒng)論述,分析了鈉離子電池用電解質材料的主要分類和不同體系的Na+傳輸機理;通過對各類電解質材料的物性分析和比較,對存在的科學問題和技術瓶頸進行了闡述;從電解質中鈉離子性質、SEI膜主要組分和對應功能等方面對相界面特性進行了深入分析:通過對不同修飾技術的比較,闡述了相界面的修飾方法和原理;論述了固態(tài)電解質層包覆技術,提出了界面改性的可行思路和有效手段。從電解質工程化發(fā)展的角度探討了推動鈉離子電池產業(yè)化發(fā)展的進程,提出了鈉離子電池電解質關鍵技術未來發(fā)展的總體架構,闡明了各類電解質材料未來發(fā)展的應用前景。( Adv. Mater., 2019, 1808393 )

上述代表性論文鏈接如下:

1. Adv. Mater., 2019, 1808393 (https://doi.org/10.1002/adma.201808393, IF = 21.95). (第一作者:黃永鑫博士)

2. Adv. Energy Mater., 2018, 8: 1703159 (https://doi.org/10.1002/aenm.201703159, IF = 21.875). (第一作者:錢驥博士)

3. Nano Energy, 2019, 60: 294-304 (https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.03.058, IF = 13.12). (第一作者:黃永鑫博士)

4. Nano Energy, 2018, 11: 524-535 (https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.09.010, IF = 13.12). (第一作者:黃永鑫博士)

5. Nano Energy, 2017, 39: 273-283 (http://doi.org/10.1016/j.nanoen.2017.07.005, IF = 13.12). (第一作者:黃永鑫博士,謝嫚副教授)

6. Adv. Sci., 2018, 5, 1801246 (https://doi.org/10.1002/advs.201800613, IF = 12.441). (第一作者:黃永鑫博士)

分享到: