北理工在大氣顆粒物形成機制研究方面取得系列進展

發(fā)布日期:2019-05-08 供稿:化學(xué)與化工學(xué)院 張秀輝

編輯:秦月 審核:趙文祥 閱讀次數(shù):近日,北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院/原子分子簇科學(xué)教育部重點實驗室張秀輝副教授研究團隊與美國內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校曾曉成教授和Joseph S. Francisco教授研究團隊合作,在高度污染地區(qū)顆粒物形成機制研究方面取得重要進展。相關(guān)結(jié)果先后發(fā)表在國際頂級化學(xué)期刊《Journal of the American Chemical Society》,2018, 140, 11020和《Angewandte Chemie International Edition》,2019, accepted。其中,前者被國家自然科學(xué)基金委員會以“我國學(xué)者在大氣顆粒物新粒子形成機制研究方面取得重要進展”為題在其官方網(wǎng)站“資助成果”一欄進行報道(http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab448/info74320.htm),同時還應(yīng)邀在國家自然科學(xué)基金委主辦的《 自然科學(xué)進展 》 (《 Science Foundation in China 》, 2018, 26, 45) 撰文介紹。論文通訊作者為北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院張秀輝副教授和美國內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校曾曉成教授和Joseph S. Francisco教授。北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院博士生李浩與美國內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校博士生鐘杰為共同第一作者。

大氣氣溶膠對地球輻射平衡、全球氣候變化和人類健康有重要的影響。在我國高濃度氣態(tài)污染物和強氧化背景下,氣溶膠顆粒物的尺寸可在幾小時內(nèi)快速增長至幾十甚至上百納米,其濃度在若干天內(nèi)可上升至數(shù)百微克每立方米。這些新形成的顆粒物已然成為我國嚴(yán)重的二次污染和霧霾的重要誘因。然而,氣溶膠顆粒物分子水平的物理化學(xué)形成機制,尤其是污染地區(qū)氣溶膠新粒子的形成機制仍然是一個未解之謎。因此,揭示顆粒物形成過程的潛在物理化學(xué)機制,對有效評估其對我國污染地區(qū)的環(huán)境和健康效應(yīng)的影響以及對大氣環(huán)境的科學(xué)研究都有重要意義。

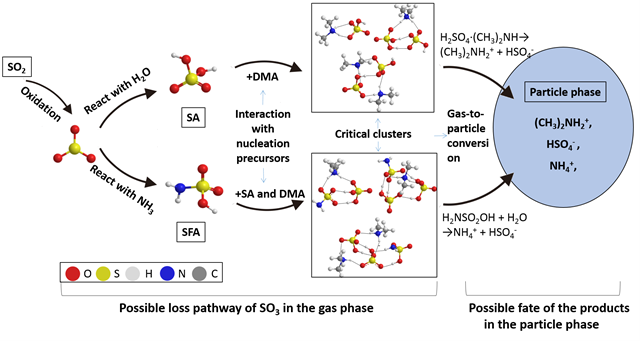

圖1 重要大氣污染物SO3的消耗途徑

兩團隊合作,將量子化學(xué)計算和大氣團簇動力學(xué)模型相結(jié)合,發(fā)現(xiàn)在NH3濃度較高的污染干燥地區(qū),重要的大氣污染物SO3和NH3的自催化反應(yīng)是SO3除與H2O反應(yīng)之外的另一條重要消耗路徑。同時發(fā)現(xiàn)反應(yīng)產(chǎn)物氨基磺酸可不同程度增強城市地區(qū)大氣關(guān)鍵成核團簇的形成速率。最終提出高度污染地區(qū)NH3和SO3自催化反應(yīng)引發(fā)的氣溶膠顆粒物新粒子形成的新機制(圖1),為我國復(fù)合大氣污染條件下顆粒物形成提供了新的研究思路和理論指導(dǎo)。

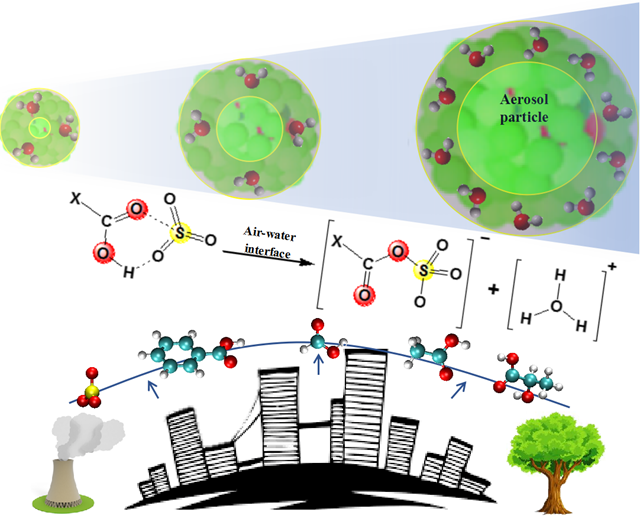

圖2 重要大氣污染物SO3與有機酸在水滴表面反應(yīng)促進顆粒物迅速增長的物理化學(xué)機制

在此基礎(chǔ)上,兩團隊還進一步開展合作,對上述重要污染物SO3與大氣中含量豐富的有機酸在水滴表面通過非均相化學(xué)反應(yīng)形成氣溶膠顆粒物的機制進行了研究(圖2)。發(fā)現(xiàn)氣液界面處,有機酸分子不僅可以作為SO3與H2O反應(yīng)的催化劑,而且還可與SO3在皮秒時間內(nèi)直接反應(yīng)生成類似表面活性劑的離子,從而協(xié)助水滴進一步吸收大氣中的凝結(jié)性物質(zhì)并促進顆粒物迅速增長。該研究闡明了高度污染地區(qū)顆粒物爆發(fā)性增長的新的增長機制。

張秀輝團隊近2年在氣溶膠顆粒物形成機制的研究領(lǐng)域取得了一系列研究成果,除上述發(fā)表在 J. Am. Chem. Soc. 、Angew. Chem. Int. Ed.兩篇論文外,還在 Atmos. Environ. 、Chemosphere 、J. Chem. Phys.等國際Top期刊發(fā)表論文共10余篇。上述研究工作受到國家自然科學(xué)基金面上項目和北京高等學(xué)校“青年英才計劃”項目的資助。

相關(guān)論文鏈接如下:

1.Journal of the American Chemical Society, 2018, 140 , 11020–11028: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.8b04928

2.Angewandte Chemie International Edition ,2019, accepted:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201900534

3.Chemosphere , 2018, 212 , 504-512:https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.08.074

4.Atmospheric Environment , 2018 , 189, 244-251:https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.07.003

5.The Journal of Chemical Physics, 2018, 148, 1-10:https://doi.org/10.1063/1.5030665

6.Physical Chemistry Chemical Physics, 2018, 20 , 17406-17414, https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2018/cp/c8cp02719f

7.Chemosphere , 2018, 203 , 26-33: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.03.154

8.Atmospheric Environment, 2018, 177 , 93-99: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.01.017

9.Chemosphere , 2017, 186 , 430-437:https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.08.007

10.Atmospheric Environment, 2017, 166 , 479-487:https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2017.07.039

11.Journal of Chemical Physics, 2017 , 146, 1-11 : https://doi.org/10.1063/1.4982929

分享到: