北理工在拓撲激光和腔量子電動力學研究方面取得新進展

發(fā)布日期:2020-07-07 供稿:物理學院

編輯:周格羽 審核:姚裕貴 閱讀次數(shù):

近日,北京理工大學物理學院張向東教授課題組同中科院物理所許秀來研究員課題組以及半導體所牛智川研究員課題組合作,在拓撲激光和腔量子電動力學研究方面取得新進展。他們基于Wannier類型的零維拓撲角態(tài),設計并制備出了具有高品質(zhì)因子和小模式體積的二維拓撲光子晶體微腔,觀測到了基于拓撲角態(tài)的低閾值激光,并證實了單量子點與拓撲微腔弱耦合的Purcell效應。相關結(jié)果分別發(fā)表在近期的Light: Science & Applications及Laser & Photonics Reviews上。

拓撲學關注的是物體在連續(xù)形變下所保持的全局不變的性質(zhì)。將拓撲學的思想引入到光學微納結(jié)構(gòu)的設計,對實現(xiàn)魯棒性的光場調(diào)控具有重要的意義,如實現(xiàn)背散射免疫的電磁波傳輸?shù)取W罱陨泻7ㄑ芯克难芯咳藛T及其合作者利用拓撲保護的邊界態(tài)構(gòu)造了閉合環(huán)形腔,并利用該環(huán)形腔實現(xiàn)了激光效應,即所謂的拓撲激光(Science 359, eaar4003; eaar4005 (2018))。相比于傳統(tǒng)激光器,基于拓撲邊緣態(tài)的激光器在外界無序擾動的情況下,具有能量損耗低,激光發(fā)射效率高等優(yōu)勢。然而,目前所設計的拓撲激光器尺寸較大,閾值高,通常需要幾毫瓦的泵浦才能產(chǎn)生激光效應。進一步實現(xiàn)低閾值的納腔激光,對實現(xiàn)高效可集成的拓撲光源具有重要的意義。

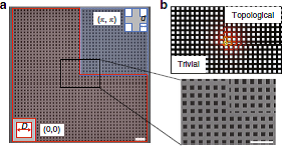

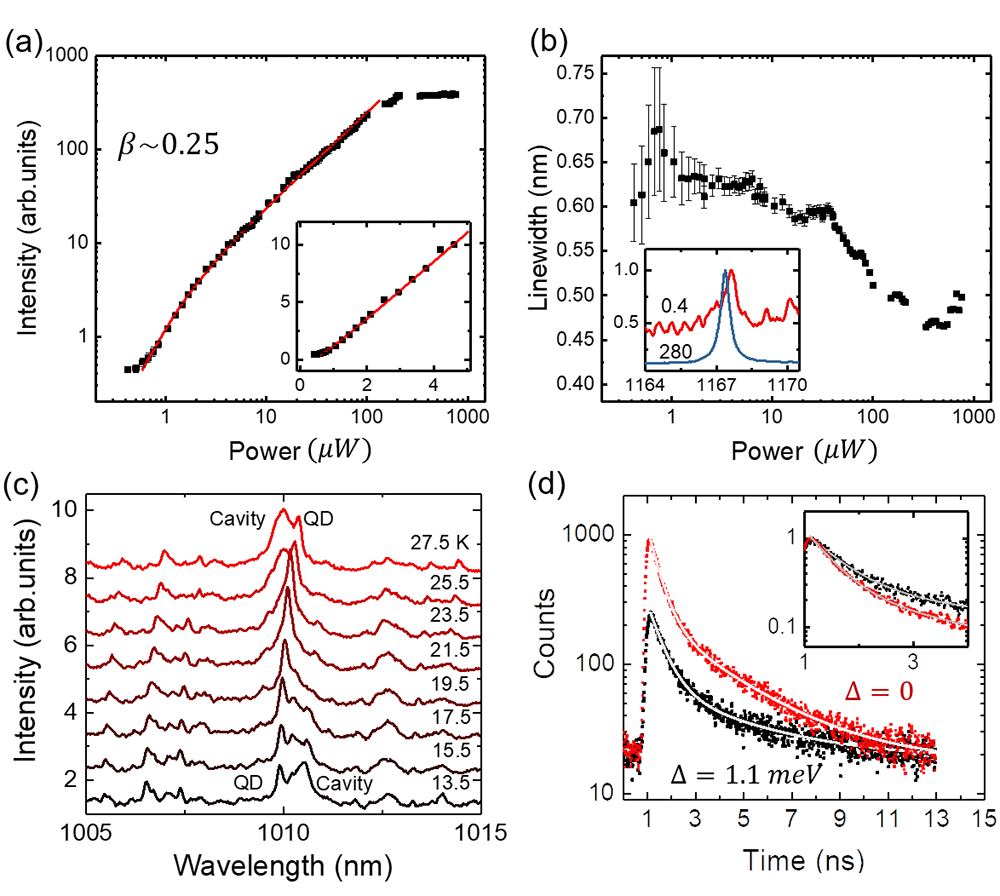

另一方面,最近的理論和實驗證明,在高階拓撲絕緣體中存在零維拓撲角態(tài)。基于Wannier類型的零維拓撲角態(tài),我們理論設計出了一種二維拓撲光子晶體微腔,并優(yōu)化了其品質(zhì)因子。進一步我們理論證明,將所設計的拓撲微腔和InGaAs量子點相結(jié)合可實現(xiàn)低閾值的拓撲納腔激光。實驗上,我們在含有不同密度的InGaAs量子點樣品上制備了不同參數(shù)的拓撲微腔,并觀測到了激射現(xiàn)象。其激光閾值僅為1個微瓦,比目前利用拓撲邊界態(tài)實現(xiàn)的拓撲激光要小三個數(shù)量級左右。這種拓撲激光的高性能來源于拓撲角態(tài)的高品質(zhì)因子和小的模式體積,它將拓撲光學的應用縮小到納米尺度,顯示了這種拓撲光子晶體微腔在拓撲納米光學器件上的應用前景。相關結(jié)果在近期Light: Science & Applications上發(fā)表。北京理工大學課題組負責相關理論方面的內(nèi)容,實驗部分由中科院物理所和半導體所課題組完成。北京理工大學張蔚暄博士和中科院物理所博士生謝昕為共同第一作者。北京理工大學張向東教授、中科院物理所許秀來研究員以及半導體所牛智川研究員為共同通訊作者。

進一步,我們在低點密度的樣品上,通過調(diào)節(jié)溫度使單個量子點與拓撲角態(tài)共振,觀測到了量子點熒光強度約4倍的增強。同時測量了共振與非共振狀態(tài)下量子點的熒光壽命,觀測到了共振狀態(tài)下自發(fā)輻射速率的增強,從而證實了單量子點與拓撲微腔弱耦合的Purcell效應。這是首次利用拓撲微腔研究腔量子電動力學,為之后拓撲量子光學的研究打下了基礎。同時由于這種拓撲光子晶體微腔易于集成,它對未來拓撲光學在量子信息處理及拓撲光學器件等領域的發(fā)展具有重要意義。相關結(jié)果發(fā)表在近期Laser & Photonics Reviews上。中科院物理所博士生謝昕和北京理工大學張蔚暄博士為共同第一作者。

這些工作得到了國家自然科學基金、國家重點研發(fā)計劃、廣東省重點研發(fā)項目、中科院B類先導專項、中科院科研儀器設備研制項目以及中科院創(chuàng)新交叉團隊的支持。

圖(1)理論設計和實驗制備的具有零維拓撲角態(tài)二維光子晶體微腔

圖(2)(a,b)拓撲激光。拓撲角態(tài)熒光強度(a)和線寬(b)隨激發(fā)功率的變化。閾值約為1μW。(c,d)單個量子點與拓撲角態(tài)的弱耦合。(c)不同溫度下的熒光光譜。當量子點(QD)與腔共振時,熒光強度增強約4倍。(d)共振(紅色)與非共振(黑色)狀態(tài)下的熒光衰減曲線。共振時的衰減速率約為非共振時的1.3倍

相關文章鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41377-020-00352-1

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/lpor.201900425

分享到: