北理工課題組在高安全固態(tài)金屬鋰電池設計方面取得重要研究進展

發(fā)布日期:2024-07-11 供稿:前沿交叉科學研究院 攝影:前沿交叉科學研究院

編輯:楊婧 審核:陳棋 閱讀次數(shù):

近日,北京理工大學前沿交叉科學研究院黃佳琦教授課題組在高安全固態(tài)金屬鋰電池設計方面取得重要研究進展,相關成果以“TIntrinsically Safe Lithium Metal Batteries Enabled by Thermo-electrochemical Compatible In-situ Polymerized Solid-state Electrolytes”為題發(fā)表在材料類頂級國際期刊《Advanced Materials》(《先進材料》,影響因子27.4)。本文的通訊作者為北京理工大學黃佳琦教授、袁洪副教授,第一作者為北京理工大學前沿交叉科學研究院/材料學院博士研究生楊世杰。

由于固態(tài)電解質(zhì)具有固有的高熱穩(wěn)定性、不流動性和正/負極兼容性,因此電解質(zhì)的固態(tài)化成為解決電池的安全性問題的終極方案。自支撐固態(tài)電解質(zhì)具有較差的電極/電解質(zhì)界面接觸,不利于電池長期穩(wěn)定循環(huán),而原位聚合電解質(zhì)因較好的界面接觸和較低的界面電阻而受到越來越多的關注。然而,傳統(tǒng)的聚烯烴基聚合物電解質(zhì)通常需要添加額外的液態(tài)電解質(zhì),這不可避免地會影響電池的安全性。原位聚合1,3-二氧戊環(huán)(PDOL)是一種通過DOL開環(huán)聚合獲得的聚醚基電解質(zhì),其不僅擁有較高的鋰離子電導率(>1 mS cm?1),且與金屬鋰負極具有出色的兼容性而廣受贊譽。盡管PDOL電解質(zhì)不需要添加液態(tài)潤濕劑,但DOL單體的殘留和低聚物的存在會降低電池的安全性。一旦電池溫度超過110 ℃,PDOL電解質(zhì)就會發(fā)生熱分解,生成氣態(tài)易燃小分子產(chǎn)物(如DOL、甲醛等),影響電池安全性能。事實上,金屬鋰電池的熱安全性主要與電解質(zhì)的熱穩(wěn)定性及其在高溫下與金屬鋰負極的相容性有關。因此,同時實現(xiàn)PDOL的高熱穩(wěn)定性與高電化學穩(wěn)定性仍然是安全性金屬鋰電池的巨大挑戰(zhàn)。

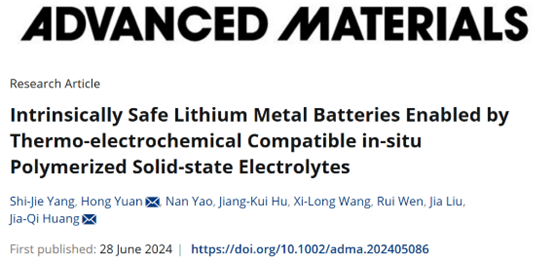

設計的功能性TGIC交聯(lián)劑可以與DOL的共聚,同時提高了聚合電解質(zhì)的熱性能和電化學性能,有效地提高了聚合電解質(zhì)的熱穩(wěn)定性,TPDOL電解質(zhì)的熱分解被明顯抑制,與PDOL電解質(zhì)相比,其熱穩(wěn)定溫度從86.5℃提高到307℃(圖1)。

圖1 TPDOL電解質(zhì)的制備及其熱性能研究。

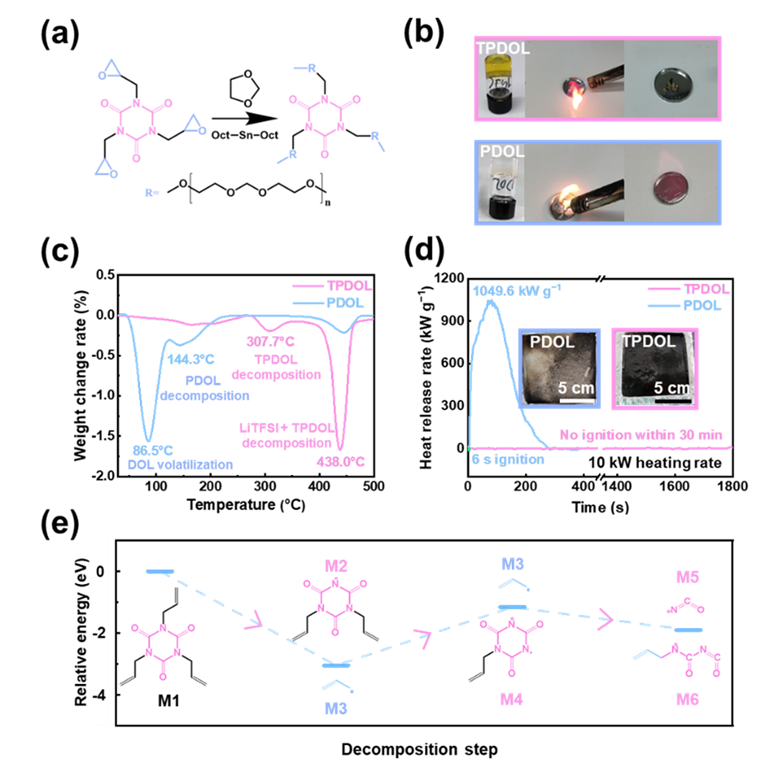

TPDOL電解質(zhì)表現(xiàn)出更高的鋰離子電導率,達到5.54 mS cm?1,與PDOL的醚基(?2.78 eV)相比,TGIC的羰基與鋰離子的結(jié)合能更大(?4.35 eV),這有利于促進鋰鹽的解離,因此,在TPDOL電解質(zhì)中出現(xiàn)了更多的解離態(tài)TFSI?。交聯(lián)結(jié)構(gòu)同樣可以阻止TFSI?的移動。因此,TPDOL電解質(zhì)的鋰離子遷移數(shù)從0.55大幅增加到0.81。此外,引入TGIC后聚合物的交聯(lián)有效地提高了聚合物水平,消除了自由DOL分子。TPDOL電解質(zhì)的電化學窗口從3.95 V增加到5.30 V,具有很強的抗氧化能力(圖2)

圖2. TPDOL電解質(zhì)的分子和電化學性質(zhì)。

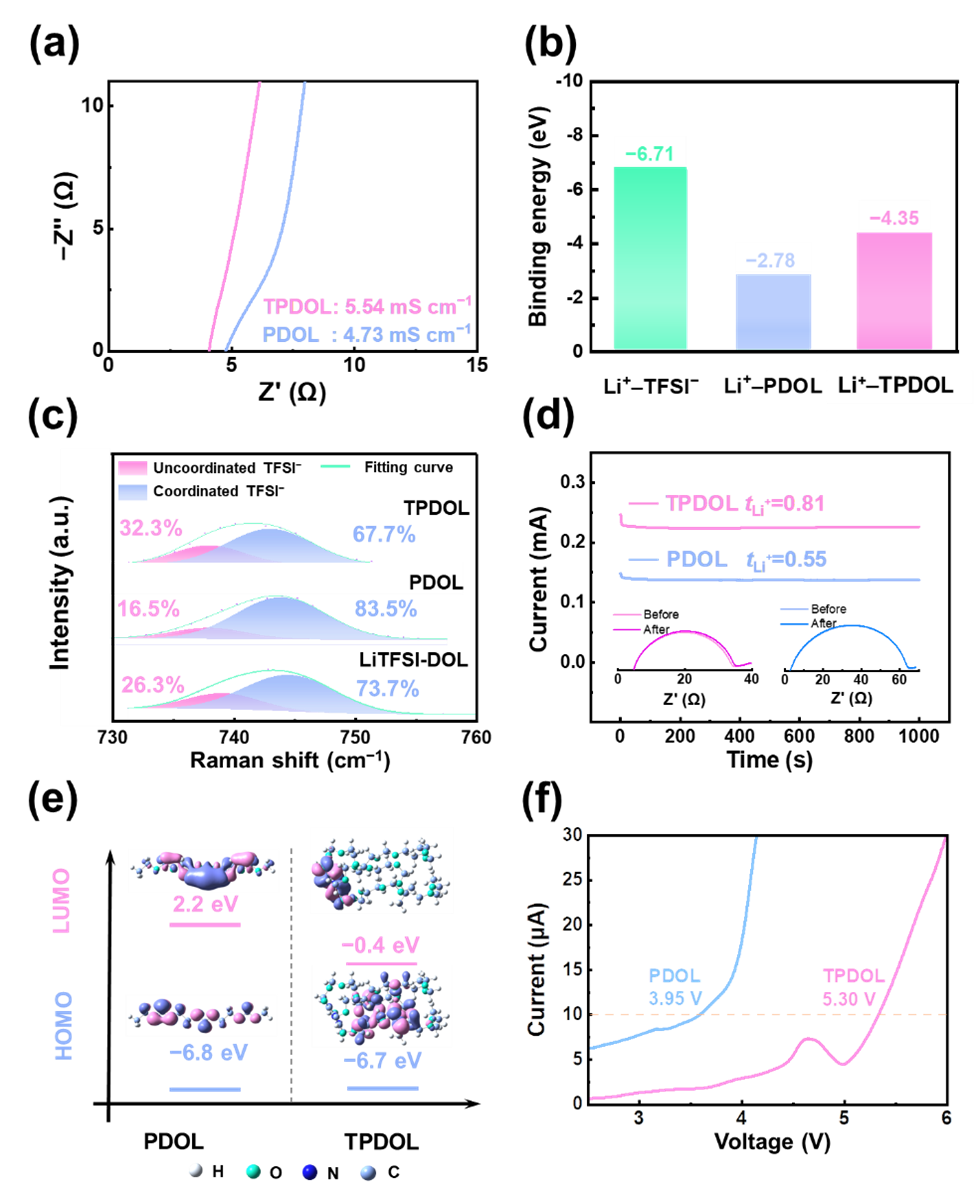

此外,在Li||Cu半電池中,TPDOL電解質(zhì)可以幫助電池循環(huán)150次,并保持95.47%的高平均庫侖效率。X射線光電子能譜測試顯示,TPDOL電解質(zhì)中金屬鋰負極的SEI厚度較薄,且形成了富無機的SEI。原子力顯微鏡(AFM)顯示,TGIC衍生SEI的楊氏模平均為3.2 GPa,是PDOL衍生SEI的1.8倍(平均為1.8 GPa)。并且采用TPDOL電解質(zhì)的Li||Li對稱電池穩(wěn)定循環(huán)超過1700小時,沉積的金屬鋰形貌較為平坦,沉積鋰更薄結(jié)構(gòu)更致密(圖3)。

圖3 TPDOL電解質(zhì)與金屬鋰負極的界面相容性測試。

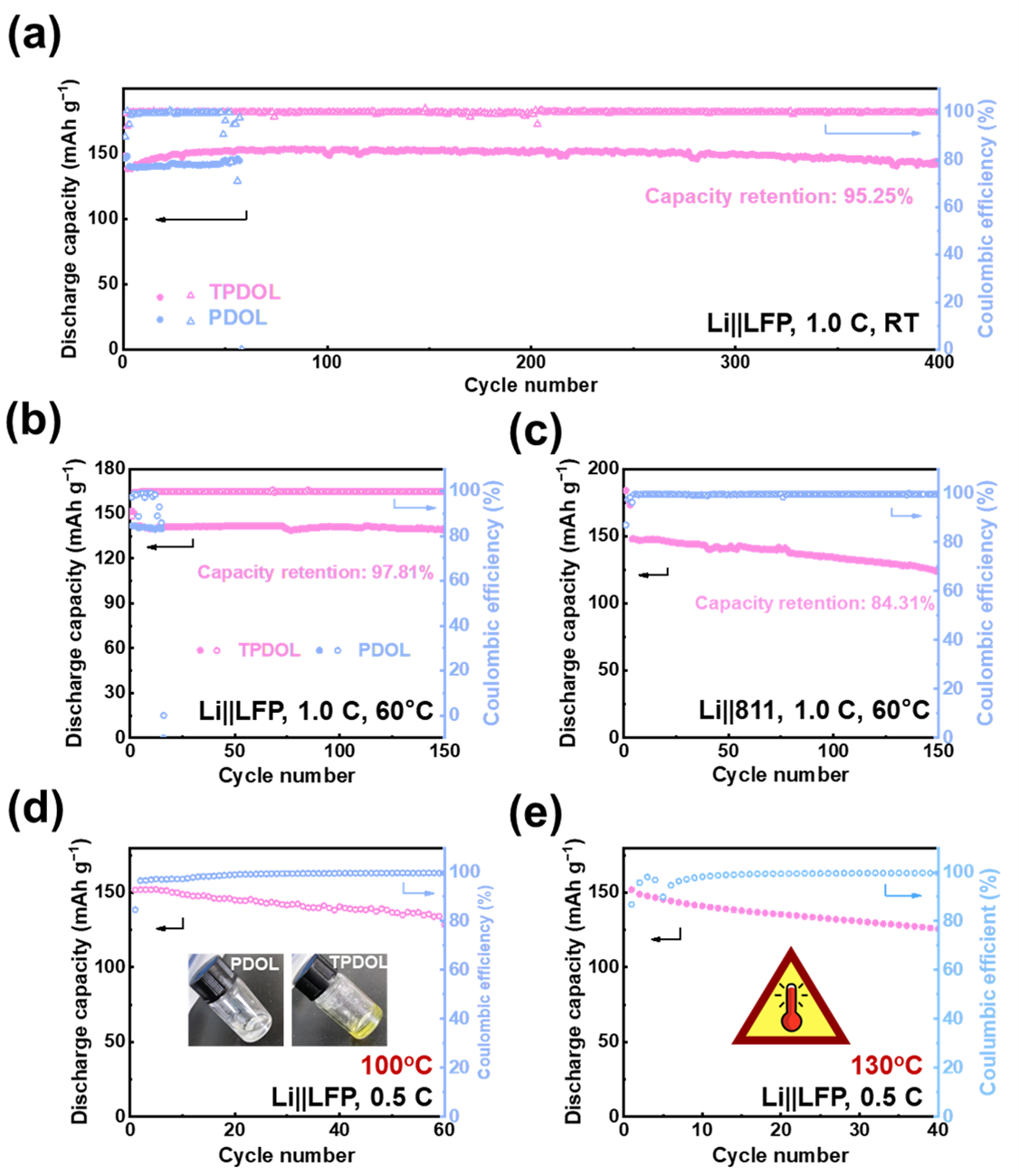

組裝了全電池以進一步驗證TPDOL電解質(zhì)的應用潛力。由于TPDOL電解質(zhì)可以構(gòu)筑更穩(wěn)定和機械強度更高的富無機SEI層,Li||LFP電池的初始放電容量提高到了148.5 mAh/g,在400次循環(huán)后仍保持了95.2%以上的高容量。由于TPDOL電解質(zhì)具有優(yōu)異的高熱穩(wěn)定性和在負極界面可以構(gòu)筑TGIC衍生的富無機SEI,TPDOL電解質(zhì)能幫助Li||LFP全電池在60℃時實現(xiàn)高達141.84 mAh/g的初始放電容量,并能夠在200多個循環(huán)中穩(wěn)定地進行充放電,高容量保持率高達97.81%。進一步,Li||LFP電池在100 ℃下能夠?qū)崿F(xiàn)超過70個循環(huán)的穩(wěn)定循環(huán)性能,當工作溫度持續(xù)升高到130°C時,Li||LFP電池仍能穩(wěn)定循環(huán)超過40個循環(huán)(圖4)。

圖4 使用TPDOL電解質(zhì)的全電池在極端溫度下的循環(huán)性能。

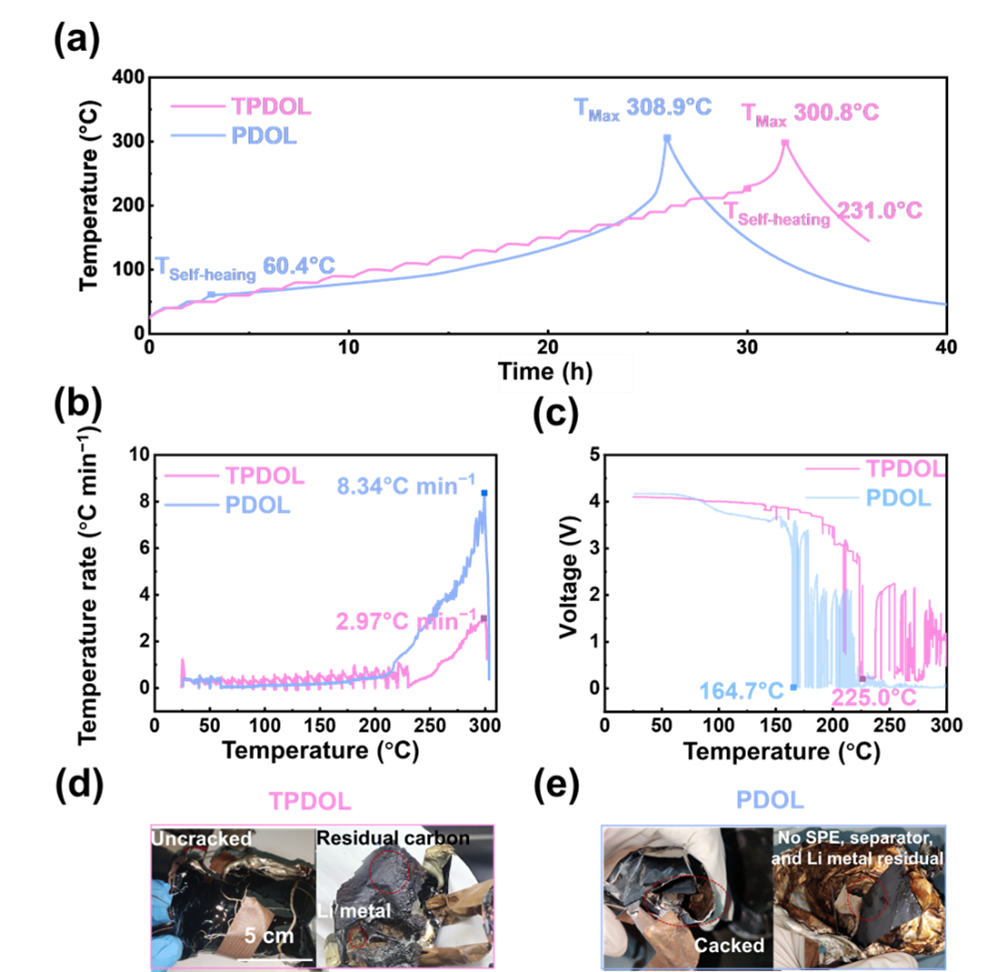

進一步研究了基于TPDOL的金屬鋰電池的實際安全性,容量為80 mAh的滿電Li||LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 (NCM523)軟包電池的TSelf-heating溫度為231.0℃,使用TPDOL電解質(zhì)電池的自熱溫度顯著升高表明負極/正極界面的副反應被強烈抑制,并有效地抑制了聚合物電解質(zhì)/隔膜的熔化和收縮,因此電池的內(nèi)部短路觸發(fā)溫度可高達225℃,甚至高于金屬鋰的熔化溫度(圖5)。

圖5 含TPDOL電解質(zhì)的金屬鋰電池在熱濫用條件下的熱穩(wěn)定性。

總之,通過將DOL與功能性TGIC交聯(lián)劑共聚,開發(fā)出了具有高熱穩(wěn)定性和與金屬鋰負極高電化學相容的原位聚合固態(tài)電解質(zhì)。帶有多個活性基團的TGIC有效提高了TPDOL的聚合度,消除了不穩(wěn)定DOL分子和低聚物的殘留,大大提高了原位聚合TPDOL的熱穩(wěn)定性和抗氧化性(最高可達 307.7 ℃)。TGIC與鋰離子的強相互作用彌補了交聯(lián)網(wǎng)絡對離子傳輸?shù)淖璧K,TPDOL的鋰離子電導率大大提高,達到5.54 mS cm?1,鋰離子遷移數(shù)高達 0.81。由于獨特的熱解碳化機制,TGIC賦予了TPDOL電解質(zhì)優(yōu)異的阻燃性能。更重要的是,TGIC低的LUMO能級誘導形成了富含無機物的界面。這種具有高機械強性和熱/電化學穩(wěn)定性的界面不僅能促進對鋰枝晶的抑制,還能減輕放熱副反應,使固態(tài)金屬鋰電池的自熱溫度從60.4℃提高到231.0 ℃。因此,采用TPDOL電解質(zhì)的固態(tài)金屬鋰電池在高溫和高截止電壓條件下具有出色的循環(huán)穩(wěn)定性。即使在130 ℃下,固態(tài)金屬鋰電池仍能安全穩(wěn)定地循環(huán)。TPDOL 的成碳阻燃機制還使金屬鋰電池具有不可燃性和內(nèi)在安全性。這項研究通過具有熱兼容性和電化學兼容性的電解質(zhì)工程,對本質(zhì)安全的金屬鋰電池提出了新的見解。

論文詳情:Shi-Jie Yang, Hong Yuan*, Nan Yao, Jiang-Kui Hu, Xi-Long Wang, Rui Wen, Jia Liu, Jia-Qi Huang*. Intrinsically Safe Lithium Metal Batteries Enabled by Thermo-electrochemical Compatible In-situ Polymerized Solid-state Electrolytes, Adv. Mater. 2024, 2405086.

鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202405086

附作者簡介:

黃佳琦,北京理工大學教授,博士生導師。長期從事高比能、高安全、長壽命的固態(tài)電池、鋰硫電池及金屬鋰電池等新體系電池的基礎與應用研究。目前已在Nat Energy, Angew Chem Int Ed, J Am Chem Soc, Adv Mater, Chem, Matter, Adv Funct Mater, Sci Bull等期刊發(fā)表研究工作200余篇,總他引4萬余次,其中85篇為ESI高被引論文,H因子110。獲第十七屆中國青年科技獎特別獎(2022),國家級高層次青年人才(2019),北京市杰出青年科學基金(2020)等。連續(xù)入選科睿唯安高被引科學家(2018-2020 材料學科,2021-2023年化學、材料雙學科),獲中國顆粒學會自然科學一等獎(2022,第一完成人)。

袁洪,北京理工大學副教授,博士生導師。2017年獲北京理工大學工學博士學位。2017年至2019年在清華大學化工系從事博士后研究。2019年加入北京理工大學前沿交叉科學研究院。主要從事高安全和高比能的固態(tài)金屬鋰電池研究,聚焦固態(tài)電池電解質(zhì)結(jié)構(gòu)設計、離子輸運機制、界面演變規(guī)律以及安全失效機制。主持國家重點研發(fā)計劃子課題、國家自然科學基金面上項目、青年基金項目、北京市自然科學基金-小米創(chuàng)新聯(lián)合基金等多項國家級、省部級項目。在Adv Mater, Angew Chem, Adv Energy Mater, Adv Funct Mater, Energy Storage Mater等國際頂級學術期刊發(fā)表論文60余篇。擔任中國顆粒學會青年理事、《Chinese Chemical Letters》和《Particuology》期刊青年編委。

分享到: