北理工在n型有機(jī)小分子熱電材料摻雜方面取得進(jìn)展

發(fā)布日期:2021-11-19 供稿:化學(xué)化工學(xué)院 攝影:化學(xué)化工學(xué)院

編輯:隆哲源 審核:王振華 閱讀次數(shù):

熱電材料又稱溫差材料,通過塞貝克等效應(yīng),實(shí)現(xiàn)熱能與電能的直接轉(zhuǎn)換,具有在極小熱源下也可以將熱能轉(zhuǎn)化成電能的獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)。相比于無機(jī)材料,有機(jī)熱電材料具有易制備、高的塞貝克系數(shù)及低熱導(dǎo)率等優(yōu)點(diǎn)。但有機(jī)材料,尤其是n型有機(jī)熱電材料的電導(dǎo)率一般較低。同時(shí),與聚合物n型熱電材料相比,n型共軛小分子熱電材料具有單分散性、易修飾和分離提純、高結(jié)晶性等優(yōu)點(diǎn),逐漸成為n型有機(jī)熱電材料研究中不可缺少的一部分。然而有些小分子材料顯示出高電荷載流子遷移率,并且可以很容易地進(jìn)行n摻雜。但摻雜后導(dǎo)電率偏低,這里面的內(nèi)在原因目前還不是很清楚,也是目前熱電領(lǐng)域一直關(guān)注和致力于解決的關(guān)鍵性科學(xué)問題之一。

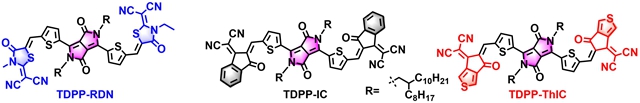

圖1. 三種不同末端基的n型共軛小分子熱電材料的結(jié)構(gòu)式

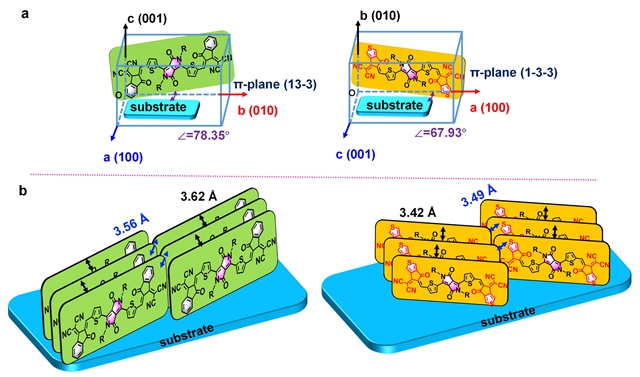

北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院王金亮教授課題組在前期A-D-A型小分子材料末端基調(diào)控研究工作( ACS Energy Lett., 2018, 3 , 2967; J. Mater. Chem. A , 2020, 8 , 4856; Energy Environ. Sci. , 2021, DOI: 10.1039/D1EE01832A; J. Mater. Chem. C , 2021, 9 , 1923-1935等)的基礎(chǔ)上,合成了三種具有不同末端基團(tuán)的吡咯并吡咯二酮類n型小分子熱電材料 (圖1)。隨后聯(lián)合北京大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院雷霆研究員課題組,通過單晶衍射、場(chǎng)效應(yīng)晶體管性能測(cè)試、摻雜后電導(dǎo)率測(cè)試實(shí)驗(yàn)、二維薄膜掠入射衍射等技術(shù),系統(tǒng)研究了端基對(duì)材料性質(zhì)的影響和限制該類材料電導(dǎo)率提升的內(nèi)在因素。一般來說,提高材料的電導(dǎo)率,需要提高材料與摻雜劑的摻雜效率和自身的載流子遷移率。研究表明,TDPP-ThIC呈現(xiàn)出較深的LUMO能級(jí)和較高的電子遷移率,然而它的電導(dǎo)率卻僅有9′10-4 S cm-1, 明顯低于同等摻雜條件下的其他類型小分子材料。為此,作者通過溶液揮發(fā)法,得到了TDPP-IC和TDPP-ThIC的單晶數(shù)據(jù),并結(jié)合純相薄膜的掠入射衍射信息,模擬出分子在薄膜態(tài)的堆積形態(tài)(圖2)。

圖2. 化合物TDPP-IC和TDPP-ThIC在薄膜態(tài)的模擬堆積模式

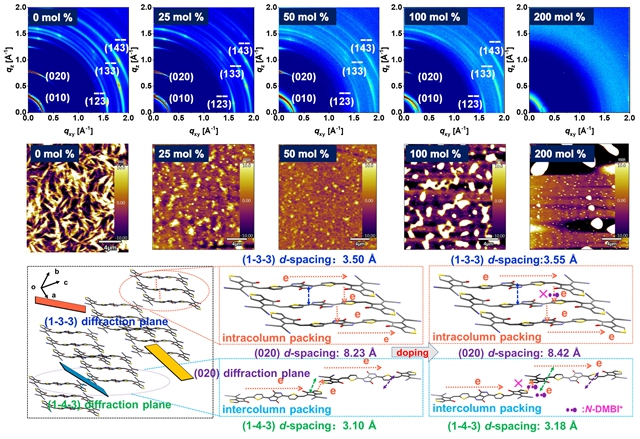

隨著摻雜劑N-DMBI的加入,TDPP-ThIC薄膜中原始的衍射峰逐漸變寬變模糊,暗示了薄膜態(tài)的結(jié)晶性逐漸下降;同時(shí)在AFM形貌圖中可以看到摻雜劑的加入使原始薄膜中的纖維網(wǎng)狀傳輸網(wǎng)絡(luò)被破壞,并且隨著摻雜濃度的提高,薄膜表現(xiàn)甚至出現(xiàn)了谷粒裝的聚集(圖3),進(jìn)一步地降低了分子間的電荷傳輸性能。結(jié)合前面單晶衍射數(shù)據(jù),作者發(fā)現(xiàn)隨著摻雜濃度的提高,分子柱內(nèi)的π-π堆積間距從3.50 ?變?yōu)?.55 ?,而柱間堆積間距從3.10 ?變?yōu)?.18 ?,相比于柱內(nèi)堆積的變化,柱間堆積的增大更為明顯,同時(shí)和分子層間堆積相關(guān)的 (020) 衍射面間距也從8.23 ?變?yōu)?.42 ?,推測(cè)N-DMBI摻雜后主要進(jìn)入了分子的鏈間堆積和柱間堆積區(qū)域(圖3),這一觀點(diǎn)與其他聚合物類型的材料摻雜后觀察到的現(xiàn)象相一致。總的來說,TDPP-ThIC原始薄膜良好的電荷傳輸通道被破壞,從而造成了其摻雜后低電導(dǎo)率的結(jié)果。這些結(jié)果表明在考慮提高n型小分子類熱電材料的電導(dǎo)率時(shí),不僅需要提高摻雜效率和載流子遷移率,還需要確保摻雜后的薄膜依然具有良好的導(dǎo)電通路。全文揭示了n摻雜的有機(jī)小分子熱電材料中端基基團(tuán)的類型、分子堆積模式、摻雜能力、和電荷傳輸能力之間的相互影響因素。這些都為合成具有優(yōu)異電導(dǎo)率的n型共軛小分子熱電材料體系提供了一種新思路。作者認(rèn)為在設(shè)計(jì)高電導(dǎo)的n型小分子類熱電材料時(shí),需要適當(dāng)?shù)卦鰪?qiáng)分子間的相互作用,來避免摻雜劑所誘導(dǎo)的結(jié)構(gòu)無序和薄膜結(jié)晶度的下降,并且需要適當(dāng)?shù)靥嵘黧w分子與摻雜劑的相容性。

圖3. 摻雜劑加入前后薄膜的 GIXD和 AFM變化情況;(1-3-3), (020), 和 (1-4-3) 衍射面間距隨摻雜的變化情況

相關(guān)成果以“Unveiling the Interplay among End Group, Molecular Packing, Doping Level, and Charge Transport in N-Doped Small-Molecule Organic Semiconductors”為題,發(fā)表在國(guó)際材料頂級(jí)期刊《Advanced Functional Materials》(2021, 31 , 2108289)上。化學(xué)與化工學(xué)院博士生葛高陽和北京大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院博士生李佳桐為該論文的共同第一作者,化學(xué)與化工學(xué)院王金亮教授和北京大學(xué)雷霆研究員為共同通訊作者,論文的合作者還包括廈門大學(xué)的曹曉宇教授。該研究工作得到了國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目、國(guó)家海外高層次青年人才計(jì)劃、北京理工大學(xué)特立青年學(xué)者計(jì)劃等項(xiàng)目的資助,以及北京市光電轉(zhuǎn)換材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、學(xué)校分析測(cè)試中心、上海同步輻射光源中心BL14B1線站的大力支持。

文章全文鏈接:https://doi.org/10.1002/adfm.202108289

分享到: