北理工課題組在單原子高效電催化二氧化碳還原方面取得重要研究進(jìn)展

發(fā)布日期:2022-09-16 供稿:化學(xué)與化工學(xué)院

編輯:段凱龍 審核:王振華 閱讀次數(shù):

二氧化碳的電化學(xué)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)燃料和原料,國(guó)家的雙碳戰(zhàn)略提供了一條途徑。在不同的CO2電化學(xué)還原(CO2RR)途徑中,通過(guò)2電子轉(zhuǎn)移反應(yīng)生成一氧化碳(CO)是將其轉(zhuǎn)化為更復(fù)雜的產(chǎn)物的第一步,也被認(rèn)為是最經(jīng)濟(jì)的CO2還原途徑之一。在各種M-N-C催化劑中,F(xiàn)e-N-C具有常見的FeNx配位結(jié)構(gòu),有望在不久的將來(lái)取代傳統(tǒng)的貴金屬基CO2RR催化劑。對(duì)于Fe-NC型電催化劑,*COOH的形成需要較大的能壘,由于*CO在活性位點(diǎn)上的結(jié)合相對(duì)較強(qiáng),CO的解吸也比較困難。因此,提高Fe-N-C電催化劑CO2-CO轉(zhuǎn)化效率的關(guān)鍵在于促進(jìn)*COOH生成(質(zhì)子化)和優(yōu)化*CO的結(jié)合強(qiáng)度(解吸)。雜原子O的電負(fù)性強(qiáng)于最常見的N, 對(duì)調(diào)控Fe單原子的微環(huán)境,提升催化性能有重要意義。傳統(tǒng)的ZIF-8是最常見的MOF骨架,但由于母體ZIF結(jié)構(gòu)中存在M-N配位鍵,熱解得到的SACs總是 M-N4配位構(gòu)型,通過(guò)外部引入O原子,在大于500℃的熱解溫度下,O原子極易揮發(fā)難以得到Fe-O配位的催化劑。目前,亟需尋找一種新型的MOF載體,以助于在高溫?zé)峤膺^(guò)程中形成Fe-O配位,調(diào)控Fe原子界面,促進(jìn)高效電化學(xué)還原CO2。

基于此,來(lái)自北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院的張加濤教授,趙娣研究員與清華大學(xué)陳晨教授等合作,在國(guó)際知名期刊Energy& Environmental Science上發(fā)表題為“Atomic-Level Engineering Fe1N2O2 Interfacial Structure Derived from Oxygen-Abundant Metal–Organic Frameworks to Promote Electrochemical CO2 Reduction”的研究文章。本文選用Zn-MOF-74作為富氧前驅(qū)物進(jìn)行合成調(diào)控,通過(guò)摻雜Fe離子得到Fe/Zn-MOF-74,引入N源后煅燒,最終得到具有特殊配位結(jié)構(gòu)的Fe1N2O2/NC催化劑,展現(xiàn)出了優(yōu)異的電催化二氧化碳還原性能,(北理工趙娣、研究生宋鵬宇、清華大學(xué)余坷為共同一作,北京理工大學(xué)為第一完成單位)。

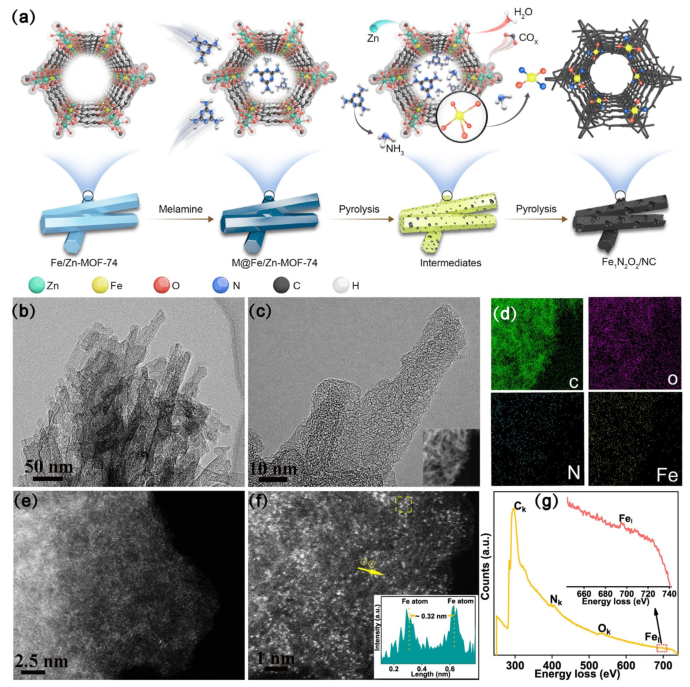

圖1. 制備Fe1N2O2/NC的制備過(guò)程及形貌表征。

該工作選用Fe摻雜的Zn-MOF-74作為前體進(jìn)行合成調(diào)控。Fe占據(jù)原MOF中的Zn位點(diǎn),與有機(jī)配體中的O原子進(jìn)行配位,進(jìn)一步引入N源,在高溫煅燒條件下,Zn揮發(fā),F(xiàn)e-O配位團(tuán)簇會(huì)被部分Fe-N配位取代,最終得到具有特殊配位結(jié)構(gòu)的Fe1N2O2/NC 催化劑。通過(guò)TEM、HRTEM 表征結(jié)果能夠觀察到Fe1N2O2/NC良好的棒狀形貌。EDS mapping 圖像證明了催化劑中Fe,N,O,C的均勻分布,HAADF-STEM得到的EELS點(diǎn)譜進(jìn)一步有力證明了在Fe1N2O2/NC中,F(xiàn)e、O、N的共存,表明單個(gè)鐵被C內(nèi)部的N和O共同錨定。HAADF-STEM圖像上孤立的亮點(diǎn)表明Fe單原子的高度分散。

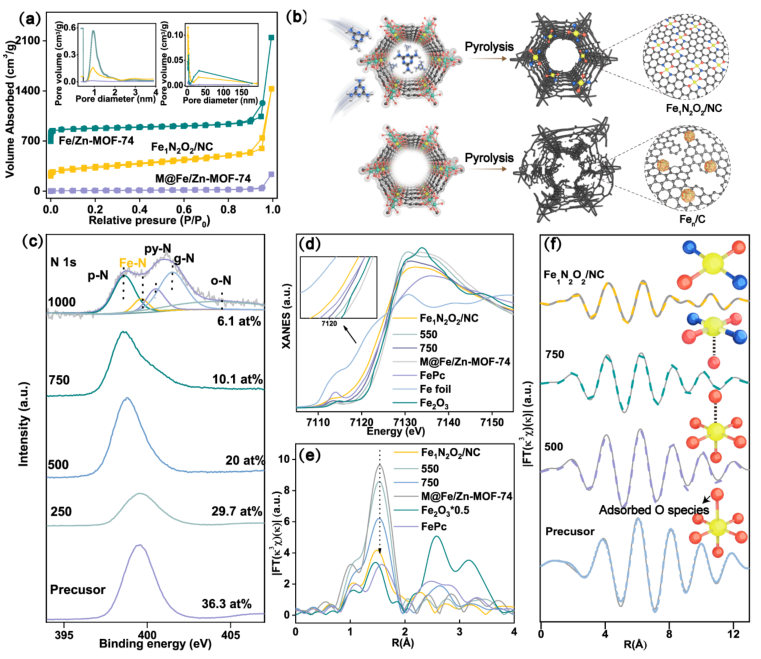

圖2. 通過(guò)N2吸脫附等溫線,XPS、同步輻射對(duì)Fe1N2O2/NC的形成展開分析。

通過(guò)對(duì)引入N源和未引入N源等不同階段的BET和形貌等進(jìn)行分析,得出N源的引入不僅能夠有助于形貌的維持,還有助于Fe單原子的形成。通過(guò)對(duì)引入N源的Fe/Zn-MOF-74進(jìn)行不同溫度下(0℃,250℃,500℃,750℃及1000℃)煅燒產(chǎn)物的XRD,XPS及同步輻射表征以研究催化劑結(jié)構(gòu)的生成過(guò)程。Fe k邊XANES光譜顯示,不同溫度下煅燒的樣品均在1-2 ?處都有一個(gè)主要的峰,可以歸因于第一殼層金屬- N /O。隨著反應(yīng)溫度的升高,峰強(qiáng)度降低,峰位略微向左偏移,說(shuō)明局部配位數(shù)相應(yīng)降低,形成了混合Fe-N/O的配位構(gòu)型。進(jìn)行定量EXAFS分析表明,熱解前,F(xiàn)e原子的第一殼層由Fe - O鍵組成,配位數(shù)為6 (5個(gè)來(lái)自有機(jī)配體,1個(gè)來(lái)自吸附的O物種)。500℃碳化后,吸附的O2或水被去除,中間體的平均配位數(shù)為5。當(dāng)溫度進(jìn)一步升高到750℃時(shí),平均配位數(shù)降低到4.7,F(xiàn)e-N散射路徑出現(xiàn),表明氨中的N原子開始取代框架中的O原子。最終在1000℃下得到Fe1N2O2/NC催化劑,配位數(shù)約為4。

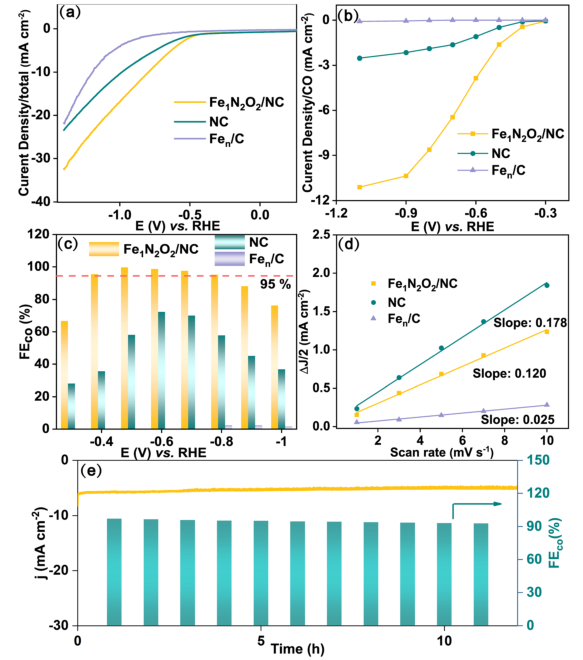

圖3. 與NC,F(xiàn)en/C相比下Fe1N2O2/NC 的電化學(xué)性能

在CO2飽和的0.1 M KHCO3溶液中評(píng)估了催化劑的電化學(xué)CO2還原性能。從LSV曲線可以看出,與NC和Fen/C相比,F(xiàn)e1N2O2/NC在-300 mV時(shí)對(duì)可逆氫電極(RHE)的起始電位更小,在測(cè)量電位范圍內(nèi)的電流密度更高。在典型的三電極H型電池中進(jìn)一步進(jìn)行了不同電位下的CO2恒電位電解。在-0.7 V時(shí),F(xiàn)e1N2O2/NC的jCO高達(dá)6.5 mA cm-2,遠(yuǎn)高于相同電位下的對(duì)比樣品 (NC為1.5 mA cm-2, Fen/C幾乎為0 mA cm-2)。Fe1N2O2/NC電催化劑在- 0.4 ~ - 0.8 V的極寬電位范圍內(nèi),F(xiàn)ECO >的選擇性高達(dá)95%,值得指出的是,在- 0.5 V時(shí),F(xiàn)ECO高達(dá)99.7%,優(yōu)于目前大多數(shù)報(bào)道的Fe單原子催化劑。在-0.7V電位下電解12h,CO法拉第效率和偏電流密度衰減可以忽略不計(jì),展示出優(yōu)異的穩(wěn)定性。

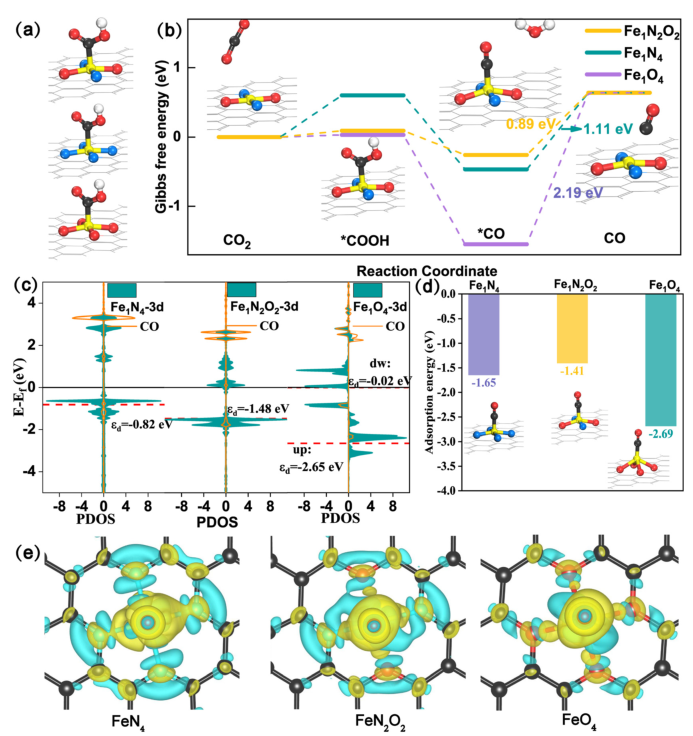

圖4. 理論計(jì)算揭示Fe1N2O2/NC催化劑優(yōu)異性能的原因

計(jì)算表明,與其他模型相比,F(xiàn)e1N2O2構(gòu)型最有助于CO的解吸,F(xiàn)e1N4中的Fe位更容易吸附CO,從而不利于CO解吸。CO@Fe1O4的PDOS出現(xiàn)了明顯的自旋極化現(xiàn)象,因此CO分子會(huì)被牢牢地困在催化劑表面,從而增加了CO解吸的難度。電荷密度結(jié)果顯示,F(xiàn)e1O4由于自旋極化較強(qiáng),電子流失較少,大部分電子集中在CO上,導(dǎo)致吸附較強(qiáng),CO解吸困難。此外,與其他模型相比,CO@Fe1N2O2和Fe1N2O2之間的Fe位點(diǎn)Bader變化差異最大,進(jìn)一步說(shuō)明CO@Fe1N2O2比其他模型更容易釋放吸附后的CO,從而提升反應(yīng)性能。

論文標(biāo)題:Atomic-Level Engineering Fe1N2O2 Interfacial Structure Derived from Oxygen-Abundant Metal–Organic Frameworks to Promote Electrochemical CO2 Reduction

論文網(wǎng)址:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ee/d2ee00878e

DOI:10.1039/d2ee00878e

此外,基于該工作,研究生宋鵬宇于2022年8月受邀在《Chemistry An Asian Journal》雜質(zhì)上發(fā)表題為“Microenvironment Modulation in Carbon-Supported Single-Atom Catalysts for Efficient Electrocatalytic CO2 Reduction”的綜述,針對(duì)碳基單原子配位調(diào)控:包括第一配位殼層、第二及更高配位殼層及雙活性位點(diǎn)調(diào)控,應(yīng)用于電催化二氧化碳還原進(jìn)行了全面闡述,為應(yīng)用于電催化二氧化碳還原的單原子催化劑設(shè)計(jì)提供了獨(dú)特見解。

文章網(wǎng)址:https://doi.org/10.1002/asia.202200716

DOI:10.1002/asia.202200716

附作者簡(jiǎn)介:

趙娣,2017年于北京理工大學(xué)獲得博士學(xué)位。同年,在清華大學(xué)化學(xué)系做博士后,于2020年加入北京理工大學(xué),現(xiàn)任化學(xué)化工學(xué)院預(yù)聘副教授。研究方向包括納米、團(tuán)簇、單原子催化劑合成及催化性能研究。相關(guān)研究成果在 J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Chem. Soc. Rev.、Energy Environ. Sci.、Nano Energy 等國(guó)際學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表相關(guān)論文近 20 篇,部分論文被邀請(qǐng)做雜志封面和被 C&EN 特別報(bào)道,其中 ESI 高被引論文3篇。授權(quán)國(guó)際專利一項(xiàng)。獲第二屆博士后創(chuàng)新人才支持計(jì)劃。曾作為課題負(fù)責(zé)人承擔(dān)中國(guó)博士后科學(xué)基金面上項(xiàng)目,參與國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目、企業(yè)橫向課題等項(xiàng)目。

分享到: