【學(xué)習(xí)園地】高校“科技成果轉(zhuǎn)化率低”一說不成立

發(fā)布日期:2015-10-20 供稿:光明日報(北京理工大學(xué) 張煒) 編輯:新聞中心 辛嘉洋 閱讀次數(shù):

編者按:當(dāng)前創(chuàng)新已成為我國突破發(fā)展瓶頸、培育發(fā)展優(yōu)勢的戰(zhàn)略支點,要大力推進知識創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新。作為我國科研力量的重鎮(zhèn),高校在推進知識創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新方面的引領(lǐng)作用毋庸置疑。然而高校“科研不接地氣”“科技成果轉(zhuǎn)化率低”的質(zhì)疑聲音一直存在,那么我國高校科研成果轉(zhuǎn)化率真的很低嗎?事實上,科研成果轉(zhuǎn)化率,或者說科技成果轉(zhuǎn)化率這個概念本身是第一代技術(shù)創(chuàng)新模式下的概念,是一個模糊的概念,時至今日,及時厘清并創(chuàng)新這一概念,對于推動我國實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,促進科技與經(jīng)濟的進一步結(jié)合,十分必要。

科技成果轉(zhuǎn)化一詞在我國使用頻率很高,其積極意義在于促進科技與經(jīng)濟的結(jié)合,但也有可能引發(fā)歧義。特別是國內(nèi)絕大多數(shù)文獻將科技成果、科技成果轉(zhuǎn)化與科技成果轉(zhuǎn)化率,作為約定俗成的概念,似乎這些術(shù)語的含義已經(jīng)非常清楚,無須予以界定,拿來就可以用。很多文章發(fā)了不少關(guān)于科技成果轉(zhuǎn)化必要性、重要性、問題、對策的議論,但對議論的對象卻深究不夠。

“科技成果”一詞沒有明確的定義和計量方法

在中國知網(wǎng)(CNKI)中查詢,“科技成果”一詞1957年在國內(nèi)學(xué)術(shù)期刊上已經(jīng)出現(xiàn)。截至目前共有100多萬條文獻中使用了“科技成果”這個詞。但是,對于“科技成果”至今沒有一個明確的定義,有一些似是而非的說法。

例如,科技成果是指由法定機關(guān)(一般指科技行政部門)認可,在一定范圍內(nèi)經(jīng)實踐證明先進、成熟、適用,能取得良好經(jīng)濟、社會或生態(tài)環(huán)境效益的科學(xué)技術(shù)成果,其內(nèi)涵與知識產(chǎn)權(quán)和專有技術(shù)基本相一致,是無形資產(chǎn)中不可缺少的重要組成部分。

上述表述值得商榷,一是科技成果是否一定要經(jīng)過法定機關(guān)認可?二是科技成果是否一定要經(jīng)實踐證明?三是科技成果中的科學(xué)成果是否一定具有可視的良好經(jīng)濟、社會或生態(tài)環(huán)境效益?

由于定義不清,帶來了科技成果定量的困難。如果認為科技成果由科學(xué)成果和技術(shù)成果組成,那么科學(xué)成果如何計量?究竟是一個新理念、新知識、新原理、新規(guī)律、新發(fā)現(xiàn)算作一項成果?還是一篇論文、一部專著算作一項成果?對于技術(shù)成果,一個項目結(jié)題算是形成了一項成果?還是在完成這個項目過程中所產(chǎn)生的技術(shù)、申請的專利、發(fā)表的論文都可以分別計算為成果?

1996年通過的《中華人民共和國促進科技成果轉(zhuǎn)化法》第二條指出:“本法所稱科技成果轉(zhuǎn)化,是指為提高生產(chǎn)力水平而對科學(xué)研究與技術(shù)開發(fā)所產(chǎn)生的具有實用價值的科技成果所進行的后續(xù)試驗、開發(fā)、應(yīng)用、推廣直至形成新產(chǎn)品、新工藝、新材料,發(fā)展新產(chǎn)業(yè)等活動。”關(guān)注點在于科技成果轉(zhuǎn)化的過程,沒有涉及科技成果轉(zhuǎn)化本身的定義,也沒有區(qū)分科技成果轉(zhuǎn)化與技術(shù)轉(zhuǎn)移的關(guān)系,沒有涉及科技成果轉(zhuǎn)化與技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)系。

今年8月《中華人民共和國促進科技成果轉(zhuǎn)化法(2015)》將上述“新產(chǎn)品、新工藝、新材料”修改為“新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品”,擴大了科技成果轉(zhuǎn)化產(chǎn)出的范圍,但有待進一步明確界定技術(shù)與產(chǎn)品、工藝、材料之間的關(guān)系,是否是一個層面上并列的四個概念?

同時,在《促進科技成果轉(zhuǎn)化法》的定義中給出了轉(zhuǎn)化“具有實用價值的科技成果”的前提條件,但在討論科技成果轉(zhuǎn)化時,似乎很少有人將“實用”和“不實用”的科技成果加以區(qū)分,也沒有相關(guān)的區(qū)分辦法,進一步增加了計量的難度。同時,新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料如何計量也沒有一個可操作性的辦法。

不同國家之間的科技成果轉(zhuǎn)化率難以比較

有論文指出,我國高校的科技成果轉(zhuǎn)化率不超過30%,但也有論文認為該值不到20%、為10%~15%、只有10%、不到10%;說發(fā)達國家的科技成果轉(zhuǎn)化率為60%、50%-70%、60%-80%、70%-80%等等。但是,這些文獻有的沒有列出數(shù)據(jù)來源,有的只是國內(nèi)文獻的互引,或者在所列出的參考文獻中找不到數(shù)據(jù)的出處。

因此,筆者2004年曾撰文指出:“科技成果轉(zhuǎn)化率”是一個在理論上沒有經(jīng)過嚴格界定和概念不清,在實踐中分子、分母均難以量化和計算,在我國公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中無法查找,也不可能進行國際比較的術(shù)語,建議不宜隨意使用。

2015年4月17日,《光明日報》刊登了中國科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院李修全等人的文章《科技成果轉(zhuǎn)化需要多維度評價》提到:“時下經(jīng)常有文章中出現(xiàn)‘我國科技成果轉(zhuǎn)化率低’的提法,但我國及世界各國均沒有核算全社會科技成果轉(zhuǎn)化率,從科學(xué)測算角度看這是個‘偽’指標(biāo)。”

科技成果轉(zhuǎn)化的概念需要完善和創(chuàng)新

科技成果轉(zhuǎn)化這個概念的貢獻不容置疑,對于推進我國科技體制改革,加快貫徹“經(jīng)濟建設(shè)必須依靠科學(xué)技術(shù)、科學(xué)技術(shù)工作必須面向經(jīng)濟建設(shè)”的戰(zhàn)略方針功不可沒。

但是,也要充分認識科技成果轉(zhuǎn)化概念的先天不足與不能適應(yīng)科技發(fā)展需要的問題。

一是科技成果轉(zhuǎn)化概念需要完善。受到第一代技術(shù)創(chuàng)新過程模式(技術(shù)推動模式)的影響,即先從基礎(chǔ)研究開始,然后進入應(yīng)用研究,再到產(chǎn)品和工藝設(shè)計,進行生產(chǎn),最后產(chǎn)品投放市場。這種線性模式上個世紀50、60年代,在工業(yè)發(fā)達國家曾成為技術(shù)創(chuàng)新過程的主導(dǎo)模式,在我國流行的時間更長。實際上,從技術(shù)創(chuàng)新過程的第二代模式(市場拉動模式)開始的各代模式,應(yīng)用研究、試驗發(fā)展的創(chuàng)新過程從市場需求開始,或以技術(shù)和市場雙重因素作為創(chuàng)新的出發(fā)點,選題和立項不僅要考慮技術(shù)積累和進步,還要面向市場。如果仍然采用第一代技術(shù)創(chuàng)新過程模式和思維方式,顯然已經(jīng)不能適應(yīng)。例如,我國企事業(yè)單位委托高校的科研項目,大多是來自于生產(chǎn)第一線的“短平快”開發(fā)項目。這些橫向課題立項的目的就在于促進企事業(yè)單位的技術(shù)進步,提高經(jīng)濟和社會效益,科研項目完成并交付委托單位之時,就是“形成新產(chǎn)品、新工藝、新材料、發(fā)展新產(chǎn)業(yè)”之日,并不符合先形成科技成果、再進行轉(zhuǎn)化的線性過程,如何完善科技成果轉(zhuǎn)化的概念應(yīng)引起關(guān)注和研究。

二是科技成果轉(zhuǎn)化概念有局限性。此概念因迎合了績效管理的需求,似乎可以考量科技投入的效益而受到熱捧,但除了難以科學(xué)量化外,也未考慮到企業(yè)科技投入的實際。我國研發(fā)經(jīng)費中,企業(yè)投入已超過70%而位居世界前列,其中包括企業(yè)自身的研發(fā)活動,企業(yè)與高校、科研院所的合作,以及企業(yè)之間的科技合作,傳統(tǒng)的科技成果轉(zhuǎn)化的概念不能涵蓋上述范疇。

三是科技成果轉(zhuǎn)化與技術(shù)創(chuàng)新有相近之處。創(chuàng)新是目前國內(nèi)使用頻率最高的詞匯之一。如果按照有的文獻所說,創(chuàng)新就是創(chuàng)造新的東西,技術(shù)創(chuàng)新似乎是科技成果轉(zhuǎn)化的上游工作,因而有要“加快轉(zhuǎn)化創(chuàng)新成果”之說。但是,如果按照熊彼特的定義,創(chuàng)新是將已經(jīng)發(fā)明的因素發(fā)展成為在商業(yè)上有用并被社會系統(tǒng)所接受的結(jié)果,二者的關(guān)聯(lián)度就非常高。

四是科技成果轉(zhuǎn)化的主體需要明確。多年來,一說到科技成果轉(zhuǎn)化存在的問題,總是從高校、科研院所身上找原因,甚至質(zhì)疑科技成果的價值。高校、科研院所要實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,堅持為經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。同時,企業(yè)是技術(shù)創(chuàng)新的主體,就意味著企業(yè)既是研發(fā)經(jīng)費的投入主體,是研發(fā)活動的實施主體,也是科技成果轉(zhuǎn)化的主體。

成果轉(zhuǎn)化不是科技工作的全部,更不是高校科技工作的全部

加快科技成果轉(zhuǎn)化適應(yīng)了我國傳統(tǒng)的“實用性”思維,很容易引發(fā)社會關(guān)注,輿論批評。相形之下,加強基礎(chǔ)研究、原始創(chuàng)新的聲音似乎要微弱一些,就連有的主流媒體記者也會提出“基礎(chǔ)研究到底有什么用?”的問題,說明還有不少人對基礎(chǔ)研究的功用持懷疑態(tài)度。實際上,對于基礎(chǔ)研究的功用,并非國人有質(zhì)疑。據(jù)說法拉第發(fā)現(xiàn)電磁感應(yīng)定律后,也曾被人問道“電有什么用?”法拉第反問道:“嬰兒有什么用?”當(dāng)前,對基礎(chǔ)研究的有些質(zhì)疑,并非真的不清楚基礎(chǔ)研究的作用,而是對基礎(chǔ)研究與個人的“名利”或本單位、本部門、本地“政績”的短期作用不滿意、不耐煩。

如同技術(shù)創(chuàng)新僅僅是創(chuàng)新體系中的一個子系統(tǒng),科技成果轉(zhuǎn)化也只是一個國家科技工作的重要組成部分,不能以偏概全。

基礎(chǔ)研究和成果轉(zhuǎn)化是科技發(fā)展過程中的兩個不同階段,對于我國來說,二者缺一不可。應(yīng)拋棄將二者相互對立、非此即彼的思維方式,不能各說各話、各強調(diào)各的重要性,甚至試圖通過貶低基礎(chǔ)研究來突出成果轉(zhuǎn)化。科技成果轉(zhuǎn)化不力、技術(shù)創(chuàng)新與擴散能力不強,即使具有轉(zhuǎn)化潛力的基礎(chǔ)研究成果也可能被束之高閣;反之,離開了基礎(chǔ)研究,原始創(chuàng)新無法推進,只能跟在別國后面搞技術(shù)引進、模仿、集成。長此以往,科技成果轉(zhuǎn)化就會成為無源之水和無本之木,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將缺乏后勁,新的經(jīng)濟發(fā)展模式也難以加快實施。

高校是基礎(chǔ)研究的主力軍,2011年,美國54.6%的基礎(chǔ)研究經(jīng)費由高校獲得,比我國高校高11.5個百分點。同時,美國聯(lián)邦政府對高校的研發(fā)投入,三分之二用于基礎(chǔ)研究,四分之一用于應(yīng)用研究,只有7.2%用于試驗與發(fā)展。由此可以看出,美國聯(lián)邦政府對于高校科技工作的要求,更加側(cè)重于基礎(chǔ)研究,而非科技成果轉(zhuǎn)化。

與一些流行的看法恰恰相反,美國對于高校研發(fā)的主要需求和期望,并不是取代企業(yè)直接介入經(jīng)濟建設(shè),而是源源不斷地提供出色的基礎(chǔ)研究成果以及受過良好訓(xùn)練和富有創(chuàng)造力的科學(xué)家和工程師。美國高校科研的主要產(chǎn)出是新知識,通常由各種出版物和專利來測定。在比較兩國高校科技成果轉(zhuǎn)化狀況時,應(yīng)注意到其定位的差異,以及由此產(chǎn)生的后果。

中美兩國高校科技成果轉(zhuǎn)化狀況間接比較

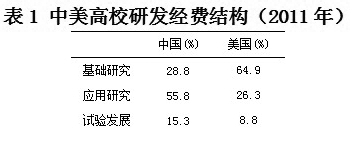

研發(fā)經(jīng)費的結(jié)構(gòu)。高校研發(fā)經(jīng)費中基礎(chǔ)研究經(jīng)費比重越高、試驗發(fā)展經(jīng)費的比重越低,科技成果轉(zhuǎn)化的難度越大。

根據(jù)美國國家科學(xué)基金會(NSF)的數(shù)據(jù),美國高校基礎(chǔ)研究經(jīng)費占研發(fā)經(jīng)費的比重多年來一直在三分之二左右,應(yīng)用研究占到約四分之一,而試驗發(fā)展所占比重徘徊在8%上下。2011年,我國高校研發(fā)經(jīng)費中,基礎(chǔ)研究經(jīng)費低于同年美國高校36個百分點;應(yīng)用研究經(jīng)費高出近30個百分點;試驗發(fā)展也明顯高出。這“一低兩高”的顯著差異,充分表明中美兩國高校研發(fā)重心的不同,美國高校更加側(cè)重于基礎(chǔ)研究,我國高校在應(yīng)用研究和試驗發(fā)展上的投入更多。

美國高校研發(fā)經(jīng)費中基礎(chǔ)研究經(jīng)費比重如此之高,對其科技成果轉(zhuǎn)化的狀況不可估計過高。

橫向經(jīng)費比重。高校研發(fā)經(jīng)費的來源中,企事業(yè)單位委托的比重越低,高校科技成果轉(zhuǎn)化的難度越大。

上個世紀80年代中期開始,許多美國公立大學(xué)與名牌私立大學(xué)才開始轉(zhuǎn)變觀念,加強與企業(yè)的合作。但是,美國高校的研發(fā)經(jīng)費一直主要來源于政府,2011年企業(yè)投入只占5.0%,低于我國29個百分點。因此,盡管近年來美國各界呼吁要加強校企合作,但成效還未充分顯現(xiàn)出來。不能將美國校企合作的一些過程措施和成功個案作為普遍現(xiàn)象。

同時,美國企業(yè)與高校的合作也側(cè)重于基礎(chǔ)研究。2011年,企業(yè)投入高校研發(fā)經(jīng)費中,基礎(chǔ)研究經(jīng)費占到62.7%。說明美國企業(yè)與高校的合作,更加看重前沿科學(xué)技術(shù)的突破和人才培養(yǎng)。

從以上兩個方面的數(shù)據(jù)看,我國高校要比美國高校更多地介入科技創(chuàng)新的全過程,更為注重科技與經(jīng)濟的結(jié)合,更多地參與“產(chǎn)學(xué)研”合作。不能盲目和想當(dāng)然地拔高國外高校科技成果轉(zhuǎn)化的成績,避免人云亦云地誤傳國外高校科技成果轉(zhuǎn)化的情況,并以此對我國高校科技成果轉(zhuǎn)化的現(xiàn)狀進行批評和提出要求。

上述比較僅僅回答了兩國的差異,并不能說明如何學(xué)習(xí)借鑒的問題。一個國家的教育和科技發(fā)展模式,都具有其特定的歷史條件和特殊價值,都在一定程度上順應(yīng)了本國的基本需求而存在。我們既不能因為一些人云亦云、似是而非的數(shù)據(jù)和說法就不知所措、盲目跟風(fēng),也不能由于上述比較就沾沾自喜,滿足現(xiàn)狀。

科技與經(jīng)濟的結(jié)合是個世界難題,也是美國和歐洲一些發(fā)達國家試圖著力解決的問題。無論與美國和西方發(fā)達國家如何比較,我們都需要堅定信心、增強自信,繼續(xù)推進科技與經(jīng)濟的結(jié)合。這是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的要求,也是實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略的應(yīng)有之義。

(資料來源:《光明日報》2015年10月20日 14版 作者:北京理工大學(xué) 張煒)