他,建國前夕出生在孔孟之鄉(xiāng),耳濡目染愛上書法藝術(shù);他,大學(xué)專攻機械技術(shù),畢業(yè)后成為出版社社長;他,就是北京理工大學(xué)校友張又棟。

墻報寫出的書法家

“文化大革命”運動以防止資本主義復(fù)辟、維護黨的純潔性和尋求中國自己的社會主義道路為出發(fā)點,卻最終給中華民族帶來了嚴(yán)重災(zāi)難。在這場浩劫中,老舍、傅雷、田漢等藝術(shù)家相繼遭受迫害含冤離世,給中國近代文學(xué)藝術(shù)造成了無法挽回的損失。與此同時,新的一批人成長起來,苦難與貧窮賦予了他們獨特的視角與思想。張又棟便是這批人中的佼佼者之一。

批判孔孟之道和儒家思想是“文化大革命”中的重要組成部分,作為孔孟之鄉(xiāng),張又棟的老家濟寧成了“批林批孔”運動的重災(zāi)區(qū),《論語》《孟子》《禮記》《大學(xué)》等儒家經(jīng)典中的字句都成了矛頭所向。正是在“批孔”運動轟轟烈烈進行的時候,張又棟第一次觸碰到了儒家思想。

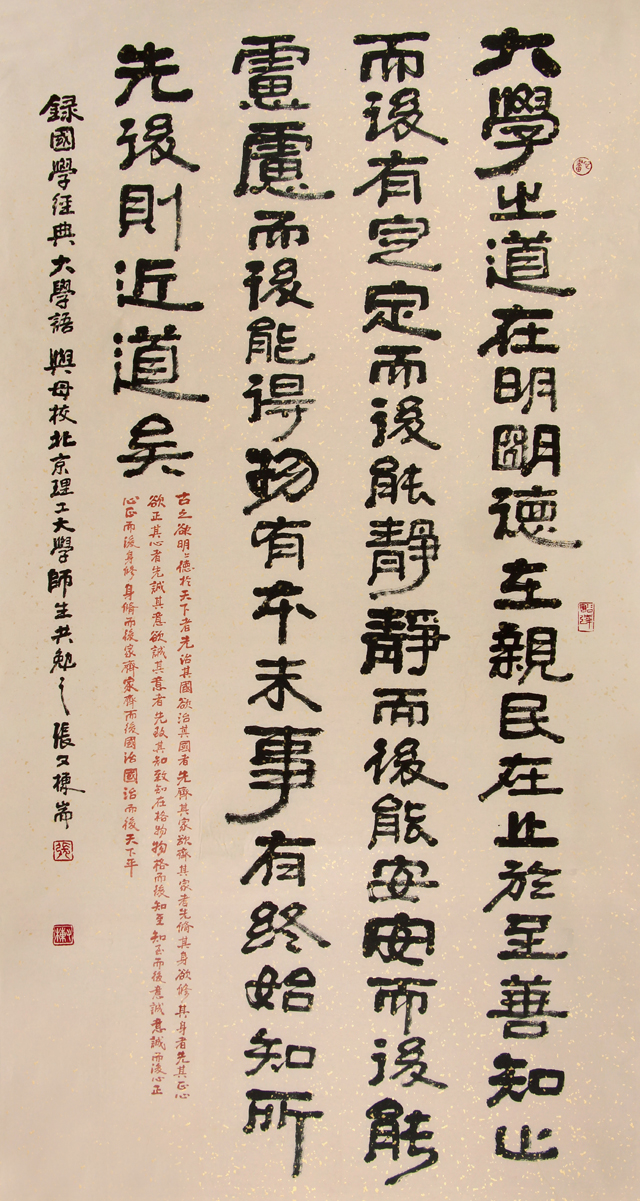

正值弱冠之年的張又棟作為一個獨立思考并具有辨別能力的青年人在思想上受到了強烈撞擊。第一次讀到“大學(xué)之道,在明明德”時,張又棟被深深觸動了,他想,這不正是自己一直追求的學(xué)習(xí)方法與修身之道么。在思想輿論一邊倒地批判儒家思想的時代,能夠認(rèn)識到當(dāng)局的錯誤是很困難很需要勇氣的一件事,張又棟便是在那時開始對儒家思想、對國學(xué)感興趣,并一直延續(xù)到現(xiàn)在。張又棟說,《論語》中的句子后來就成了他書法寫作的素材。

在全國動亂的大局面下,所有人都不得不參與到“文化大革命”中來,在人人自危、動輒得咎的環(huán)境中,不關(guān)心政治、不積極投身“文革”,而去學(xué)什么書法,如被軍、工宣隊發(fā)覺,就很可能會遭批判。而正是在這時,張又棟看到了書法藝術(shù)之美,自此與書法結(jié)下了不解之緣。

從20世紀(jì)50年代后期到80年代初這20余年的時間里,大字報成了中國政治生活中的一道獨特的風(fēng)景線。中華大地上共貼出了多少張大字報,恐怕是永遠(yuǎn)無法統(tǒng)計出來了。遙想當(dāng)年,稍微能識文斷字的人,沒寫過大字報者,或許不會很多;沒看過大字報者,更是寥若晨星。大字報作為相互抨擊的進攻武器,主要在內(nèi)容上下功夫,很少有人注意到這其實也是書法藝術(shù)。

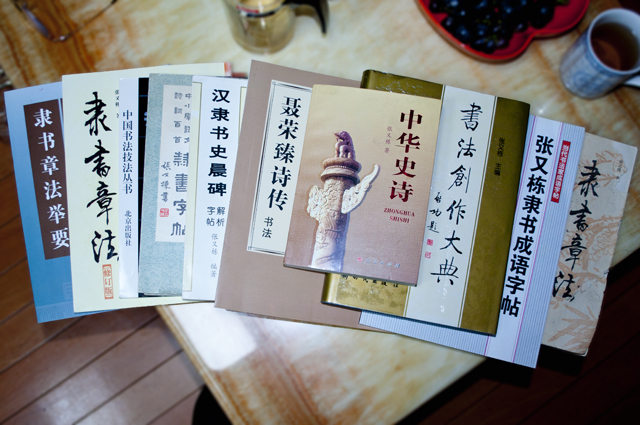

張又棟的工作臺旁放置著一架大書柜,滿滿都是書法學(xué)習(xí)的書籍,而他的第一本“字帖”竟是自己剪貼的報頭。經(jīng)歷過三年自然災(zāi)害,張又棟的家庭條件并不是很好,維持家庭溫飽已屬不易,并沒有條件購置紙筆,更不用說字帖了,初識書法之美的張又棟只能自己想辦法。在當(dāng)時物資貧乏、條件艱苦的環(huán)境下,接觸最多的印刷品就是報紙了,張又棟喜歡隸書,就把報紙收集起來,仔細(xì)剪下隸書字體較大較規(guī)范的報頭,并小心翼翼地貼在一本小冊子上,這便是他人生中的第一本字帖。直到后來,他才知道練字,尤其是練習(xí)隸書,應(yīng)當(dāng)從魏碑練起。回憶起少年時練字的情景,張又棟覺得既有趣又感動,他很慶幸自己并沒有被條件所限制,一直堅持自己的書法夢想。

1988年,張又棟的第一本書籍《中小學(xué)語文詩詞百首隸書字帖》由燕山出版社出版發(fā)行,他說,現(xiàn)在條件好了,想讓孩子們從小就有字帖可以用。

理工那些事

從1972年進入北京理工大學(xué)就讀,直到1983年因工作調(diào)動離開北理工,張又棟在理工生活了整整十年,理工承載著他最青春、最成長、最認(rèn)真、最美好的十年記憶。

說起北理生活中印象最深刻的事兒,張又棟不假思索地說:“我大學(xué)的第一堂課,一堂物理課。”這堂課對他以后職業(yè)道路的選擇產(chǎn)生了重大影響。

令張又棟記憶深刻的正是“舉一反三,觸類旁通”這八個字。當(dāng)年的物理老師是西南聯(lián)大的教授,開學(xué)第一課他沒有講授課本知識,而是在黑板上寫下了“舉一反三,觸類旁通”八個大字,改變了班上不少同學(xué)思想與命運。在大學(xué)畢業(yè)后,同學(xué)中不少人因各種原因不能從事與所學(xué)的專業(yè)密切相關(guān)的工作。那么,要在思想上、在知識儲備上迅速適應(yīng)新的工作方向與環(huán)境,捷徑之一就是妥當(dāng)運用所學(xué)的相關(guān)知識,更重要的是學(xué)會運用所學(xué)到的獲取知識的思維方式和有效方法,盡快地學(xué)習(xí)并掌握新的知識,以適應(yīng)新的崗位。張又棟畢業(yè)后就沒有繼續(xù)工科方面的研究工作,從黨委宣傳組到出版社社長,再到書法家,畢業(yè)后變換工作單位和崗位達(dá)七八次之多。張又棟說,每每遇到困境,他都會想到“舉一反三,觸類旁通”這八個字,從而不斷地再學(xué)習(xí)再領(lǐng)悟,受益匪淺。

不論是擔(dān)任出版社社長,還是研習(xí)書法,張又棟總是善于運用理工科思維解決問題。牛頓第二定律F=ma恐怕沒有哪個理工科學(xué)子不會背,正是這一定律幫助張又棟將國防工業(yè)出版社的出版額翻了一番。張又棟說,m就是質(zhì)量,包括出版物的質(zhì)量和體制的健康程度;a在這里仍然是加速度,這一加速度通過改革發(fā)展來實現(xiàn)。控制質(zhì)量的同時加快速度,雙管齊下,在張又棟擔(dān)任社長時,出版物的總價由8000萬提高到了1.6億,出版物種類也由240種增長到了800種。人也是如此,高學(xué)歷便是人生的加速度,知識改變命運即是如此。在學(xué)習(xí)書法方面,張又棟較早地運用大學(xué)的思維方式,注重于加強基礎(chǔ)方面的學(xué)習(xí)和訓(xùn)練。他把臨寫漢代隸書碑刻、解析其筆法、結(jié)字作為基礎(chǔ)練習(xí),收效很快。雖然畢業(yè)后沒有從事科研工作,但在書法創(chuàng)作中,他始終把隸書章法作為一項研究,并于1993年出版《隸書章法》一書,20多年來發(fā)行近百萬冊。

雁過留聲,人過留名,張又棟留下的大概就是那些年理工的墻報。上世紀(jì)七十年代,電話、電視尚未走入人們的生活,更不用說微信、微博等新媒體了。作為系宣傳部長,張又棟要想出一個辦法,既要形式新穎,又要內(nèi)容緊貼校園生活。經(jīng)過絞盡腦汁的思索后,張又棟看上了二號樓朝南的那面墻。當(dāng)時二號樓的南墻上一扇窗戶都沒有,正是辦墻報的絕妙地點。于是,張又棟便張羅著系里的文藝骨干辦起了墻報。這一辦就是6年時間。墻報看起來容易,做起來可是一個大工程。墻報的一部分要收集校園里的新聞軼事,或編輯成新聞或用漫畫表現(xiàn);還要征集學(xué)生們的原創(chuàng)文字,如詩句、散文、小說等等,謄抄在大字報紙上;最后,還得畫個大報頭來吸引同學(xué)們的注意。那么大的一面墻,每次要用幾十張大字報紙才能貼滿,黃紅藍(lán)綠,煞是好看。功夫不負(fù)有心人,理工墻報也成了70年代學(xué)校不可或缺的一道風(fēng)景線。

作為地地道道的山東人,張又棟也保持了山東大漢實在憨厚的性格。由于學(xué)生時期便展現(xiàn)出優(yōu)異的宣傳和組織才能,畢業(yè)后,張又棟留在了系里的黨委宣傳組工作。雖然不再親自參與墻報的制作,張又棟一直是墻報的堅定支持者和優(yōu)秀指導(dǎo)老師。那會,團委正舉辦大學(xué)生書法比賽,在全國范圍內(nèi)征集優(yōu)秀書法作品,系里的老師覺得張又棟的字不錯,就拿去報名參賽了。當(dāng)時,張又棟參加了海淀區(qū)的書法學(xué)習(xí)班,由于普通班爆滿,他就試著參加了研究班的考試,沒想到竟成了研究班的班長,也正是在那里,張又棟結(jié)識了京工書畫社的創(chuàng)始人盛自強校友。底子本就不錯的張又棟,經(jīng)過了書法班的專業(yè)培訓(xùn),書法水平突飛猛進,遞交參賽的作品獲得了全國二等獎。證書送到的時候,張又棟才知道自己的作品被拿去參賽了。《全國大學(xué)生書法比賽》二等獎,他一看就不樂意了,自己明明不是大學(xué)生了怎么能去占大學(xué)生比賽的名額呢。張又棟查找到組委會的電話,打電話說明情況,硬要組委會收回獎項。于是,后來公布的獲獎名單上就沒有張又棟這個名字了。

很少有人知道,張又棟和啟功老先生是有長達(dá)20多年的忘年之交。80年代初,京工書畫社成立,校園內(nèi)掀起了一陣學(xué)習(xí)書法的風(fēng)潮。為了更好的激發(fā)同學(xué)們對書法的興趣,進一步推廣校園內(nèi)的書法藝術(shù),時任北京工業(yè)學(xué)院院長的謝簃提出邀請自己的老友啟功來舉辦書法講座。這一任務(wù)便落到了張又棟身上,憑著年輕時的熱誠,他順利請到了啟功先生,并在當(dāng)時最高規(guī)格的主樓會議室舉辦了會面儀式。自此,張又棟與啟功結(jié)識,啟功對這個年輕人展現(xiàn)出的書法才華很是贊賞,后來便有了啟功題字的《書法創(chuàng)作大典》。兩個人的友誼一直持續(xù)到啟功先生去世。

勸學(xué):學(xué)莫便乎近其人

張又棟曾出版書法字帖《勸學(xué)》,這篇文章也是他一直以來的精神食糧。《勸學(xué)》中有一句話讓張又棟感慨良多,那就是“學(xué)莫便乎近其人”,這也是他想送給當(dāng)代大學(xué)生的一句話。學(xué)莫便乎近其人,是指學(xué)習(xí)沒有比接近良師益友更便利的了。張又棟說,研究生與本科生一個很大的不同就是研究生存在導(dǎo)師制,導(dǎo)師就是一個人最常接觸、最容易接觸到的良師益友。如今大都提倡自主學(xué)習(xí)、探究式學(xué)習(xí)。要知道自主學(xué)習(xí)并非閉門造車,而是自覺、自動地學(xué)習(xí),這便包括了主動學(xué)習(xí)他人的長處。而探究式學(xué)習(xí)也不只是一個人的行為,有時要和別人一起討論、爭辯,查閱有關(guān)的資料,請求指教等,導(dǎo)師無疑是可以提供這一幫助的最佳人選。“聽君一席話,勝讀十年書”便是最好的注腳。

張又棟作為國防工業(yè)出版社的前任社長,對當(dāng)代大學(xué)生的學(xué)習(xí)與發(fā)展給予了很多關(guān)注。張又棟說,現(xiàn)代社會是一個迅速發(fā)展、充滿機遇的時代,是大學(xué)生的好時代。要實現(xiàn)國家與社會的穩(wěn)定發(fā)展,必然要大力發(fā)展國防力量,而作為工信部直屬的國防七校之一的北京理工大學(xué)向來在軍工國防建設(shè)上處于領(lǐng)先地位。張又棟強調(diào),北理工在國防建設(shè)上做出的貢獻絕不遜于國內(nèi)其他高校。張又棟回憶說,上世紀(jì)八九十年代,國內(nèi)兵工廠的廠長有三分之二畢業(yè)于北京理工大學(xué),北理工畢業(yè)的將軍人數(shù)也居于國內(nèi)高校前列。理工學(xué)子應(yīng)當(dāng)抓住好時機,充分利用大學(xué)中所學(xué)到的知識與能力,在各自領(lǐng)域施展自身才華,為祖國的國防建設(shè)奉獻自己的一份力量,為母校爭光。

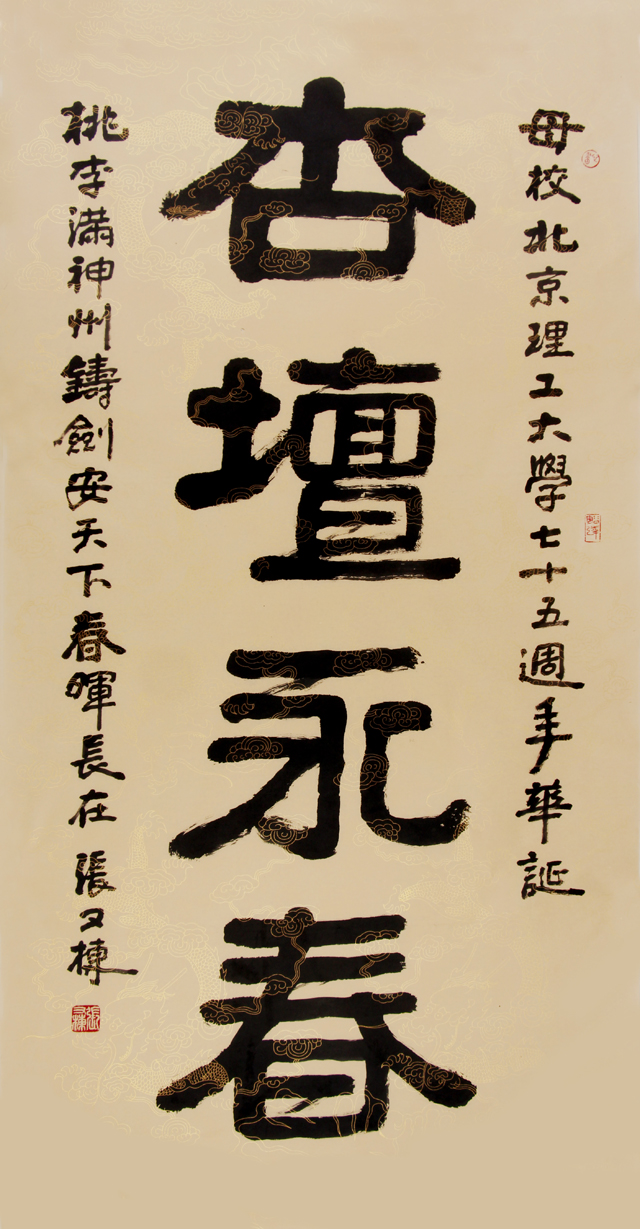

賀母校75周年校慶張又棟捐獻書法作品

杏壇永春

大學(xué)

(審核:$curArticle.auditInfo)