毛二可:49.75兆赫,院士本科畢設(shè)做出“新中國第一個電視頻道”

——迎接建校80周年“北理故事”系列報道之六

發(fā)布日期:2020-08-19 供稿:黨委宣傳部 姜曼 王征 編輯:趙安琪 審核:藺偉 閱讀次數(shù):

【編者按】2018年,為搶救、挖掘?qū)氋F的校史資料,黨委宣傳部組織力量啟動校史“口述史”采集工程,并委托圖書館具體實施。兩年多來,采集工程共記錄保存80位離退休教師口述史資料15058分鐘,形成文字資料160萬字。為紀(jì)念學(xué)校建校80周年,黨委宣傳部、圖書館結(jié)合“口述史”采集成果,精心策劃制作,推出《北理故事》系列。希望廣大師生校友能從精彩的故事中汲取力量,傳承紅色基因,為建設(shè)中國特色世界一流大學(xué)而努力奮斗!

在科技騰飛的今天,電視機似乎早已隱入互聯(lián)網(wǎng)的背后,而上世紀(jì)五十年代的中國,用無線電傳輸圖像實現(xiàn)電視的發(fā)射接收還是一片空白。直到1956年,北京工業(yè)學(xué)院(北京理工大學(xué)前身)四個年輕學(xué)子的畢業(yè)答辯不經(jīng)意間創(chuàng)造了中國電視的歷史。

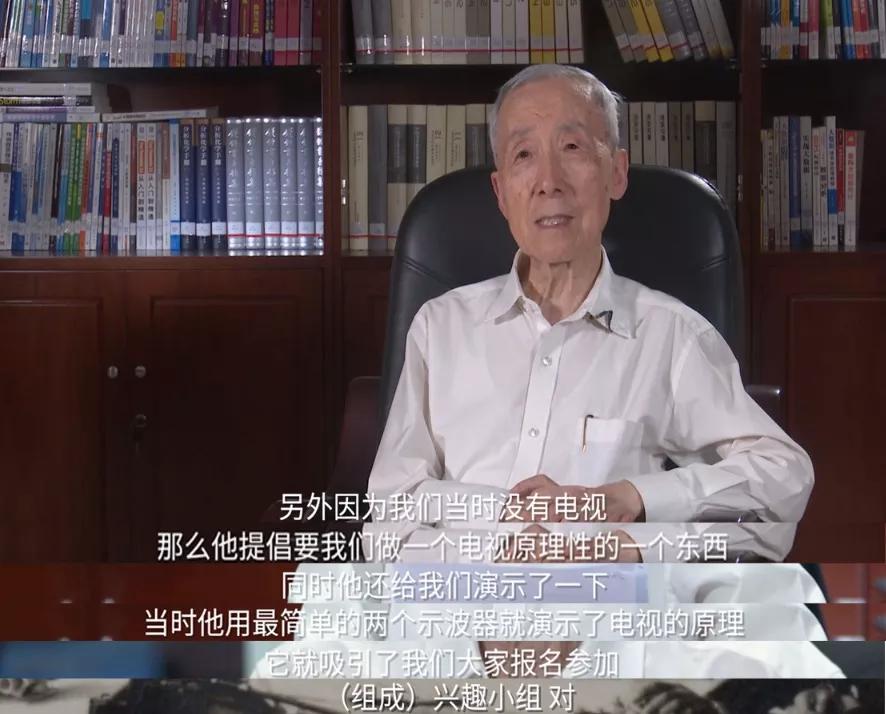

講述者:毛二可

信息與通信工程學(xué)科教授、中國工程院院士、博士生導(dǎo)師

1949年,華北大學(xué)工學(xué)院(北京理工大學(xué)前身)迎著新中國的曙光,跟隨黨中央遷至北平,并直接由中央人民政府重工業(yè)部領(lǐng)導(dǎo),學(xué)校匯聚優(yōu)秀師資、整合力量,籌備建設(shè)新中國第一所重工業(yè)大學(xué)。

1951年6月,中央教育部決定全國高校統(tǒng)一招生。華北大學(xué)工學(xué)院計劃招收本科生600名、專科生200名。經(jīng)過近兩年的著力籌建,學(xué)校辦學(xué)實力得到了極大提升,當(dāng)年報考學(xué)生達(dá)4321人,占全國報考工科大學(xué)考生總數(shù)的40%,錄取平均成績位列全國高校首位。

在這批新中國第一屆全國統(tǒng)考入學(xué)的大學(xué)生中,年僅17歲的毛二可滿懷壯志,來到華北大學(xué)工學(xué)院,開啟了他一生摯愛的科研事業(yè)。

從小就喜歡擺弄無線電的毛二可入讀了電機制造專業(yè),這個專業(yè)讓他感到如魚得水,每天都沉浸在對專業(yè)知識的無限渴求當(dāng)中。同時,學(xué)校高年級同學(xué)大多來自革命老區(qū),無微不至地關(guān)心,很快就消除了新生們遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)的孤獨感和陌生感。充實的學(xué)習(xí)、嚴(yán)格的管理、溫馨的校園都讓毛二可如沐春風(fēng),一個聲音在他的心里愈發(fā)強烈起來:“過去自己是老百姓,現(xiàn)在終于參加革命隊伍了,成了國家的人。國家培養(yǎng)自己,自己也當(dāng)然要為國家做事。”

1952年1月1日,華北大學(xué)工學(xué)院更名為北京工業(yè)學(xué)院。1952年3月8日,學(xué)校授命調(diào)整辦學(xué)方向,開啟建設(shè)新中國第一所國防工業(yè)院校的歷史新征程,服務(wù)國家重大戰(zhàn)略急需,全力建設(shè)新中國第一批正規(guī)兵工專業(yè),培養(yǎng)新中國第一代“紅色國防工程師”。

1953年,學(xué)校建立了雷達(dá)設(shè)計與制造專業(yè),成為我國首批從事雷達(dá)、遙控遙測專業(yè)教學(xué)與科研工作的單位之一,開始為新中國的雷達(dá)事業(yè)培育紅色人才。毛二可所在的專業(yè)也在這一年調(diào)整到雷達(dá)專業(yè),他也由此成為北京工業(yè)學(xué)院雷達(dá)專業(yè)的第一批學(xué)生中的一員。

在蘇聯(lián)專家的幫助下,學(xué)校建立了專業(yè)教研室,制定了課程設(shè)置、教學(xué)計劃、教學(xué)大綱,雷達(dá)系的專業(yè)建設(shè)開始走上正軌。年青的毛二可和同學(xué)們,對這個國家寄予厚望的新興專業(yè)充滿了熱情。

興趣小組——開啟科研航程

上世紀(jì)五十年代,北京工業(yè)學(xué)院在建設(shè)新中國第一批兵工專業(yè)的同時,瞄準(zhǔn)國家對高水平國防工業(yè)工程人才的需求,大力度做好人才培養(yǎng),特別是積極鼓勵學(xué)生參與課外創(chuàng)新實踐。在這樣的背景下,雷達(dá)專業(yè)的毛二可和同學(xué)們也經(jīng)常利用系里接收的一大批美軍無線電器材,利用業(yè)余時間修修改改,做成實驗器材。日積月累的“小打小鬧”,也為他們?nèi)蘸蟆案纱笫隆钡於嘶A(chǔ)。

有一次,蘇聯(lián)專家?guī)炖锟煞蛩够脙蓚€示波器演示了電視信號收發(fā)的原理,這引起了毛二可的極大興趣。雖然,當(dāng)時電視已在歐美國家研制成功,但在我國尚屬空白,大多數(shù)中國人連電視的模樣都沒見過。當(dāng)庫里可夫斯基詢問他們是否愿意加入這樣的興趣小組,做一個電視原理設(shè)備時,一心想著“為國家做事”的毛二可毫不猶豫地報了名。

在當(dāng)時,像這樣的興趣小組在學(xué)校里有很多,為更好地建設(shè)兵工專業(yè),響應(yīng)黨中央“向現(xiàn)代化科學(xué)大進(jìn)軍”的號召,北京工業(yè)學(xué)院積極開展教學(xué)改革,高度重視學(xué)生創(chuàng)新能力培養(yǎng),先后成立了100余個學(xué)生課外研究小組,并于1956年4月21日成立了“京工學(xué)生科學(xué)技術(shù)學(xué)會”。

毛二可參加的儀器系課外研究小組關(guān)于“我國第一臺電視發(fā)射中心”的研制備受矚目,項目一成立就有20多個同學(xué)參加,項目分成了“掃描及視頻放大器”“機械”“光學(xué)”三個小組。此時,雖然電視技術(shù)并不是學(xué)校培養(yǎng)計劃中的課程,但是學(xué)校對同學(xué)們的創(chuàng)新研究,投入大量經(jīng)費,給予了充分支持。

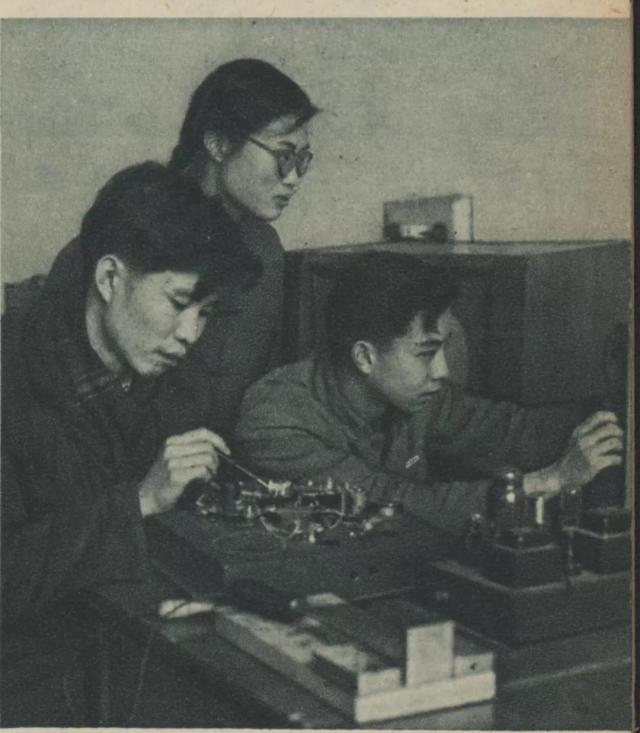

科研興趣小組成立后,毛二可和同學(xué)們干勁十足,首先制定了第一步研究目標(biāo):做一個較大的示波管用于掃描圖像顯示。他們不僅自學(xué)俄文教材《電視的技術(shù)基礎(chǔ)》,還到圖書館借閱相關(guān)書籍,從頭學(xué)起。雖然理論知識并不難懂,但是真正動手做起來才發(fā)現(xiàn)困難重重,由于國內(nèi)尚沒有電視機顯像管,同學(xué)們就利用雷達(dá)顯示管做了一個掃描電路。為了解決沒有攝像管的問題,他們就采用光電管,用單個亮點逐點掃描,把每個亮點在不同時間不同行度的狀態(tài)傳輸?shù)斤@像管進(jìn)行測試,實現(xiàn)了飛點掃描。就這樣,他們在蘇聯(lián)專家的指導(dǎo)下,自己動手,因地制宜,成功的做出了一個初級的電視發(fā)射和顯示系統(tǒng)。

這個成果讓大家非常興奮,下一步他們要進(jìn)一步改進(jìn)技術(shù),真正解決圖像動起來的問題。于是,同學(xué)們到處搜集實驗器材,最后利用在原中法大學(xué)校舍里找到的一個舊電影放映機,用手搖方式控制信號輸入,信號經(jīng)過放映機放大,讓傳輸圖像動了起來!由北京工業(yè)學(xué)院的同學(xué)們自主研制出的電視發(fā)射及接收裝置的雛形誕生了。

49.75兆赫——畢設(shè)拿下新中國“第一頻道”

興趣小組的研究成果極大地激勵了毛二可等人,1955年底,毛二可、鄧次平、黃輝寧和王浩四位同學(xué)在征得學(xué)校、老師同意后,將自己的畢業(yè)設(shè)計題目確定為“電視發(fā)射及顯示系統(tǒng)”(當(dāng)時學(xué)制為五年制)。這一次,他們要在興趣小組取得的成果基礎(chǔ)上,做出一個相對完整的電視收發(fā)系統(tǒng)。

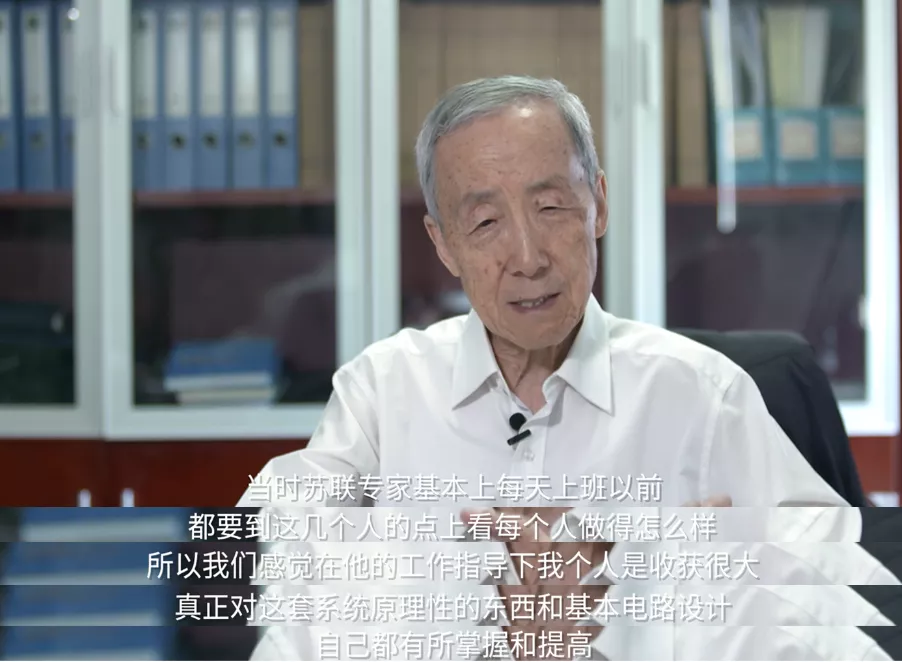

為了更好地完成畢業(yè)設(shè)計任務(wù),四位同學(xué)做了具體分工,鄧次寧負(fù)責(zé)天線,黃輝寧負(fù)責(zé)接收機,王浩負(fù)責(zé)發(fā)射機,而毛二可則負(fù)責(zé)定時器,完成系統(tǒng)的統(tǒng)一運作。很快,他們便爭分奪秒地干了起來。蘇聯(lián)專家?guī)炖锟煞蛩够鶎@個項目也很重視,每天上班以前,他都會到實驗室看看每個人的工作進(jìn)度。有一次,他看到設(shè)備接線雜亂無章,很不正規(guī),就找出一個接線盒,讓毛二可把線整理好。毛二可沒有多想,加夜班把接線一根一根整理好。第二天庫里可夫斯基看到后非常高興,說“終于有點設(shè)備的樣子了”。原來,整理接線這個工作看似簡單,實則是專家在教學(xué)生們養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓こ趟季S和規(guī)范的操作習(xí)慣,這種科研品質(zhì)的言傳身教,讓毛二可和同學(xué)們受益終身。

在毛二可的印象里,為了完成系統(tǒng)研制,這樣加班加點的事情還有很多,甚至有一段時間,他幾乎是天天睡在實驗室里。盡管科學(xué)研究道路并不是一帆風(fēng)順,但那句“為國家做事”的樸素心愿,始終是照亮前路的光,指引著他們朝勝利不斷前行。

在研制過程中,他們得到了學(xué)校的大力支持,除了在財力物力支持外,學(xué)校還為項目解決了一個關(guān)鍵問題。

電視系統(tǒng)要通過無線發(fā)射信號,這必須要向國家申請正式的頻道,為了支持學(xué)生們的科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新,學(xué)校特別為一個本科生的畢業(yè)設(shè)計向國家郵電部提交了申請。1956年4月6日,中華人民共和國郵電部在《關(guān)于同意你院教學(xué)實驗電臺登記的公函》((56)無管字第30號)中做出批復(fù),同意北京工業(yè)學(xué)院儀器系制造設(shè)立教學(xué)上研究的實驗專用無線電臺,電視發(fā)射機頻率49.75兆赫。自此,“中國電視第一頻道”永久落戶北京理工大學(xué)。

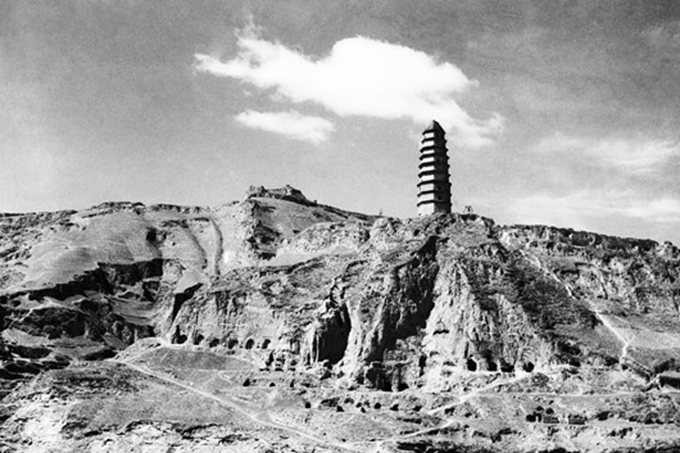

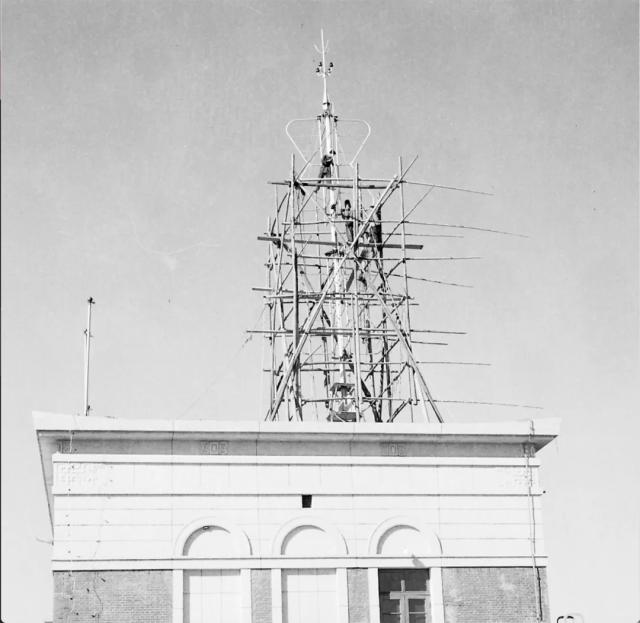

在學(xué)校主樓頂端矗立的電視發(fā)射天線

1956年夏天,這項“遠(yuǎn)近聞名”的畢業(yè)設(shè)計答辯吸引了校內(nèi)外許多人的關(guān)注,除了蘇聯(lián)專家、本校教師,甚至還包括了清華大學(xué)等外校教授,陣勢都超過了今天的博士生畢業(yè)答辯。畢業(yè)答辯進(jìn)行得很順利,毛二可和同學(xué)們研制的系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常,完全做到了信號的無線傳輸。這是一個光榮的歷史時刻,中國第一套電視發(fā)射、接收裝置就在這間普通的教室里誕生了。

此后,北京工業(yè)學(xué)院主樓頂上的電視發(fā)射接收裝置一度成為學(xué)校橫跨一個時代的重要標(biāo)志,為學(xué)校留下一座人才培養(yǎng)的豐碑。

從知識學(xué)習(xí)到實踐創(chuàng)新,青年毛二可們在真刀真槍的研究中體驗到科研的樂趣,并為自己的京工學(xué)習(xí)生涯交上了一份完美的答卷。學(xué)校對學(xué)生的精心培養(yǎng)和付出,也深深感染并激勵著這些年輕人勇攀高峰,結(jié)出了豐碩成果,這種創(chuàng)新包容的精神也融入到北理工的精神文化中,代代傳承。

1956年,毛二可大學(xué)畢業(yè)留校工作。有了課堂上打下的扎實的專業(yè)基礎(chǔ)知識和課外科技活動的實踐訓(xùn)練,毛二可迅速成長為學(xué)校優(yōu)秀的青年教師,更重要的是,在學(xué)校的學(xué)習(xí)成長,讓他樹立起畢生從事雷達(dá)事業(yè)的遠(yuǎn)大志向,投身雷達(dá)專業(yè)建設(shè)工作。

中國第一臺相控陣?yán)走_(dá)

1964年,為服務(wù)國家戰(zhàn)略需要,毛二可與同事們一起組建了學(xué)校雷達(dá)研究所,并參與研制了中國第一臺相控陣?yán)走_(dá),使中國成為世界上少數(shù)能夠研制大型先進(jìn)雷達(dá)的國家之一。

1995年,毛二可當(dāng)選為中國工程院院士。2020年,已是耄耋之年的毛二可,仍然戰(zhàn)斗在我國雷達(dá)領(lǐng)域教學(xué)科研的第一線。

從立德樹人的“體驗者”到“實踐者”,毛二可親歷了北京理工大學(xué)半個多世紀(jì)來,始終堅持為黨育人、為國育才的“紅色育人路”,踐行著自己“為國家做事”的諾言。

“幾十年一直安安心心搞雷達(dá)事業(yè)沒離開,是我這輩子最大的收獲。”毛二可欣慰地說。

如今,盡管傳統(tǒng)電視已不再是前沿技術(shù),但老一輩北理工人勇于創(chuàng)新、矢志強國的精神卻永載史冊。49.75兆赫的頻率穿越時空,始終指引著一代代北理工人奮斗向前,為建設(shè)中國特色世界一流大學(xué)作出新的貢獻(xiàn)!