北京理工大學(xué)生命科學(xué)載荷與長征七號共同開啟太空之旅

發(fā)布日期:2016-06-25 供稿:生命學(xué)院 攝影:生命學(xué)院

編輯:辛嘉洋 審核:劉存福 閱讀次數(shù):

圖1 長征7號待發(fā)射

2016年6月25日,,伴隨海南文昌航天發(fā)射中心第一次使用以及長征七號首飛,由北京理工大學(xué)生命學(xué)院鄧玉林教授團(tuán)隊(duì)承擔(dān)的生物科學(xué)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目和載荷也一起成功升空,。這是該團(tuán)隊(duì)繼神舟八號成功搭載實(shí)驗(yàn)之后又一次完成空間實(shí)驗(yàn)載荷研制以及在空間開展生物科學(xué)實(shí)驗(yàn),。

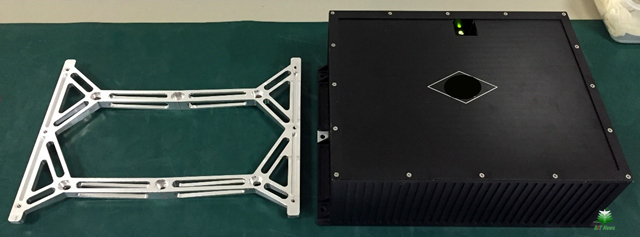

圖2 北京理工大學(xué)承制的空間微生物在軌培養(yǎng)載荷

這次空間搭載實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目屬于科技部支持的國家重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)專項(xiàng)“空間多指標(biāo)生化分析儀器及裝置”的一部分,。針對載人航天的需求,,重點(diǎn)研究細(xì)胞微生物在空間環(huán)境下增殖和變異,,以及這些變化對空間生物安全,特別是對飛行器平臺長期運(yùn)行安全的可能影響,。該研究是由北京理工大學(xué)空間生命科學(xué)團(tuán)隊(duì)與中國空間技術(shù)研究院載人總體部相關(guān)研究團(tuán)隊(duì)合作開展的,,項(xiàng)目組在中國空間技術(shù)研究院載人航天總體部的幫助下,選擇我國正在組裝測試階段的空間站及其組裝廠房表面微生物為研究對象,,在進(jìn)行微生物濃度,、死/活特征、群落組成特征研究的基礎(chǔ)上,,篩選培養(yǎng)出了一批可作用于空間環(huán)境材料的菌株,。將篩選出的菌株同一些地面典型模式菌一起進(jìn)行短期搭載實(shí)驗(yàn)。預(yù)期結(jié)果有助于認(rèn)知空間環(huán)境對微生物生長代謝的影響,,特別是從微生物安全防控角度,,研究重點(diǎn)關(guān)注微生物對飛行器材料的銹蝕和損壞。該研究將為我國空間生物安全提供基礎(chǔ)性研究成果,,并為我國深空探測的生物安全問題提供參考,。

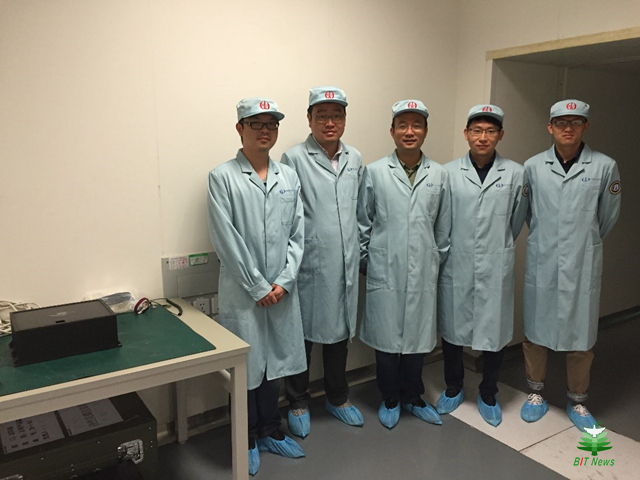

圖3 北京理工大學(xué)試驗(yàn)團(tuán)隊(duì)

北京理工大學(xué)空間生命科學(xué)研究團(tuán)隊(duì)積極參與國家載人空間站工程的相關(guān)工作,同時努力拓展渠道,,開展空間生命科學(xué)研究,,形成了一支包括空間生命科學(xué)載荷技術(shù)與科學(xué)研究的、高度交叉的研究團(tuán)隊(duì),,在實(shí)驗(yàn)技術(shù)和科學(xué)研究上形成了很好積累,,在國內(nèi)外形成很好影響。2015年,,該團(tuán)隊(duì)與載人航天總體部成立了航天生物安全與防控聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,,共同承擔(dān)相關(guān)方面的研究,提升了為載人航天重大工程服務(wù)能力,。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)還積極開展國際合作,,與美國NANORACKS公司合作將在國際空間站開展生命科學(xué)研究,成為第一個在國際空間站開展的中國實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目,。

長征七號介紹

長征七號運(yùn)載火箭(英文:Long March 7,,縮寫:CZ-7),是中國運(yùn)載火箭技術(shù)研究院(航天一院)為總體研制單位研制的新型液體燃料運(yùn)載火箭,。其前身是長征二號F換型運(yùn)載火箭(縮寫:CZ-2F/H),。

長征七號是中國載人航天工程為發(fā)射貨運(yùn)飛船而全新研制的新一代中型運(yùn)載火箭。箭體總長53.1米,,芯級直徑3.35米,,捆綁4個直徑2.25米的助推器。

長征七號采用“兩級半”構(gòu)型,運(yùn)載能力將達(dá)到近地軌道13.5噸,,太陽同步軌道5500千克,,預(yù)計(jì)將于2017年送天舟貨運(yùn)飛船升空與天宮二號對接。預(yù)計(jì)到2021年火箭各項(xiàng)技術(shù)趨于成熟穩(wěn)定時,,將逐步替代現(xiàn)有的長征二號,、三號、四號系列,,承擔(dān)中國80%左右的發(fā)射任務(wù),。 2016年5月14日長征七號運(yùn)載火箭安全運(yùn)抵海南文昌清瀾港。隨后,,將由海南文昌航天發(fā)射場通過公路運(yùn)輸方式將火箭分段運(yùn)送至發(fā)射場區(qū),,按計(jì)劃進(jìn)行發(fā)射前各項(xiàng)測試準(zhǔn)備工作。這標(biāo)志著長征七號運(yùn)載火箭首次飛行任務(wù)已進(jìn)入全面實(shí)施階段,。

相關(guān)媒體報(bào)道鏈接:

【新華網(wǎng)】北京理工大學(xué)生命科學(xué)儀器與“長七”共同開啟太空之旅

【光明網(wǎng)】長征七號首飛,!北京理工大學(xué)生命科學(xué)載荷開啟太空之旅

【科學(xué)網(wǎng)】北理工生命科學(xué)載荷與“長七”共同開啟太空之旅

【中國科學(xué)報(bào)】開展 “長七”空間搭載實(shí)驗(yàn)